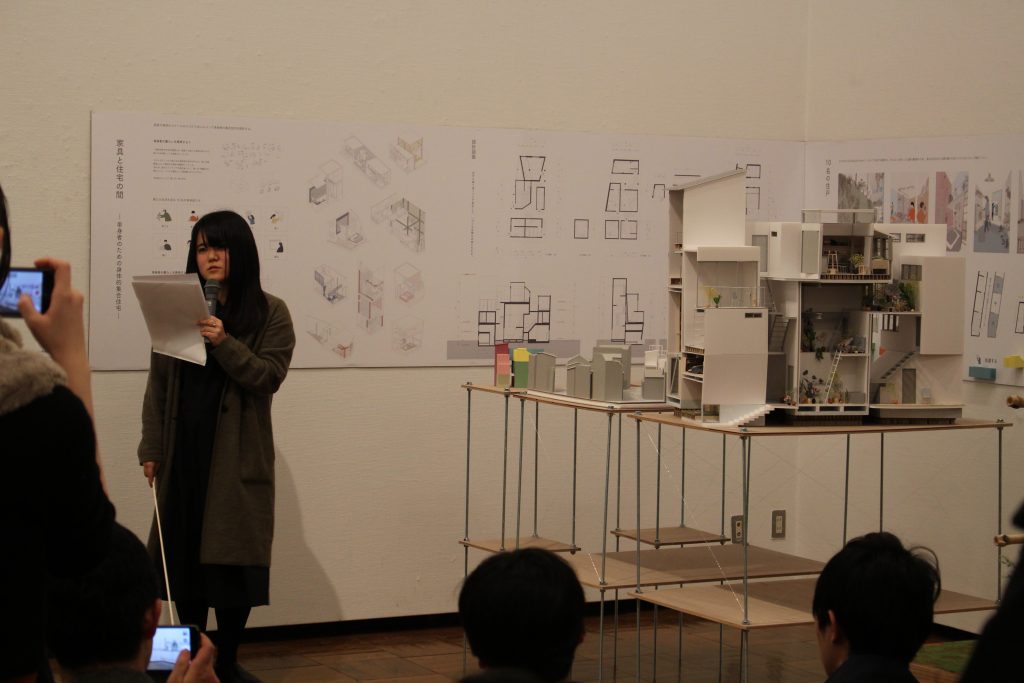

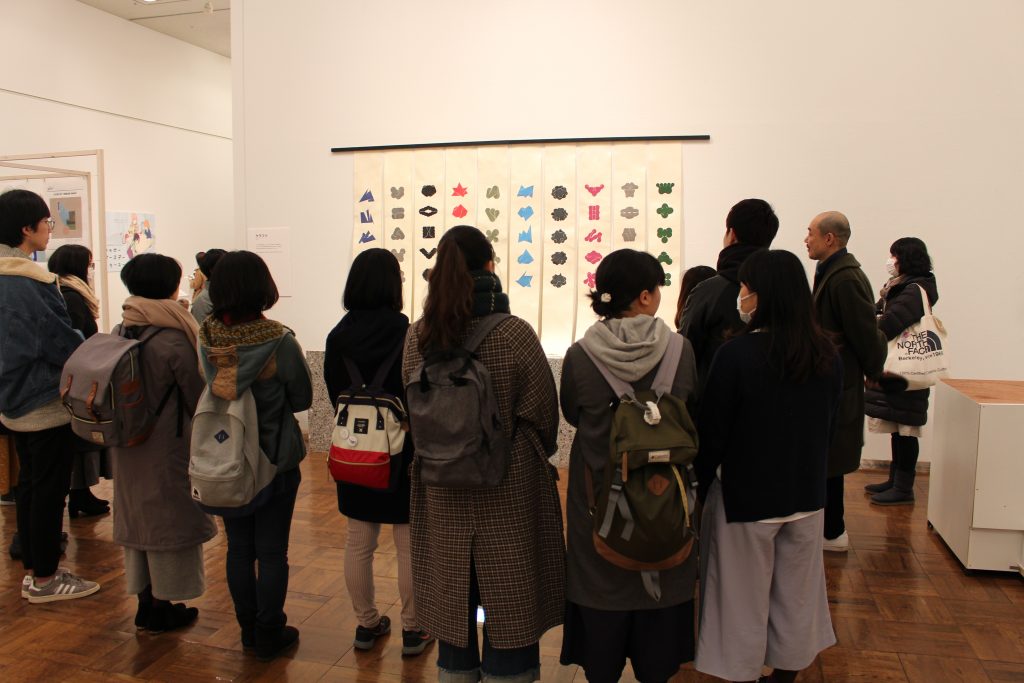

2月16日14時から、デザイン専攻のギャラリートークが行われました。

大勢の方に参加していただき、ありがとうございました。

このギャラリートークではデザイン専攻のすべての卒業生に発表の場が与えられます。

ご家族や普段お世話になっている方々、先輩、後輩など多くの方の前で自分の作品を発表する機会は、貴重な体験になったことと思います。

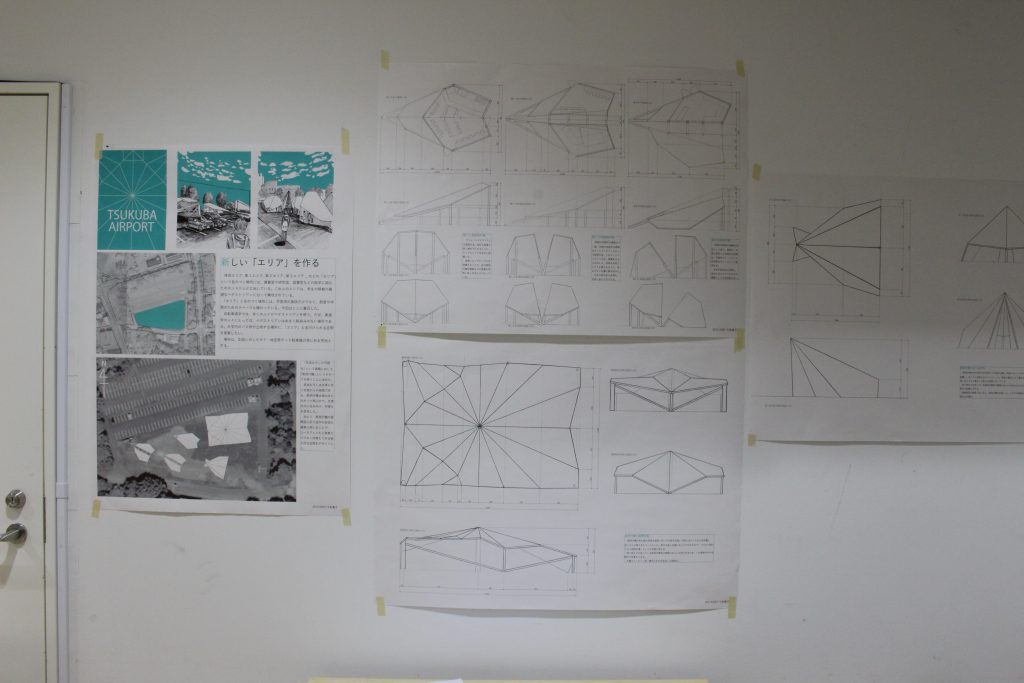

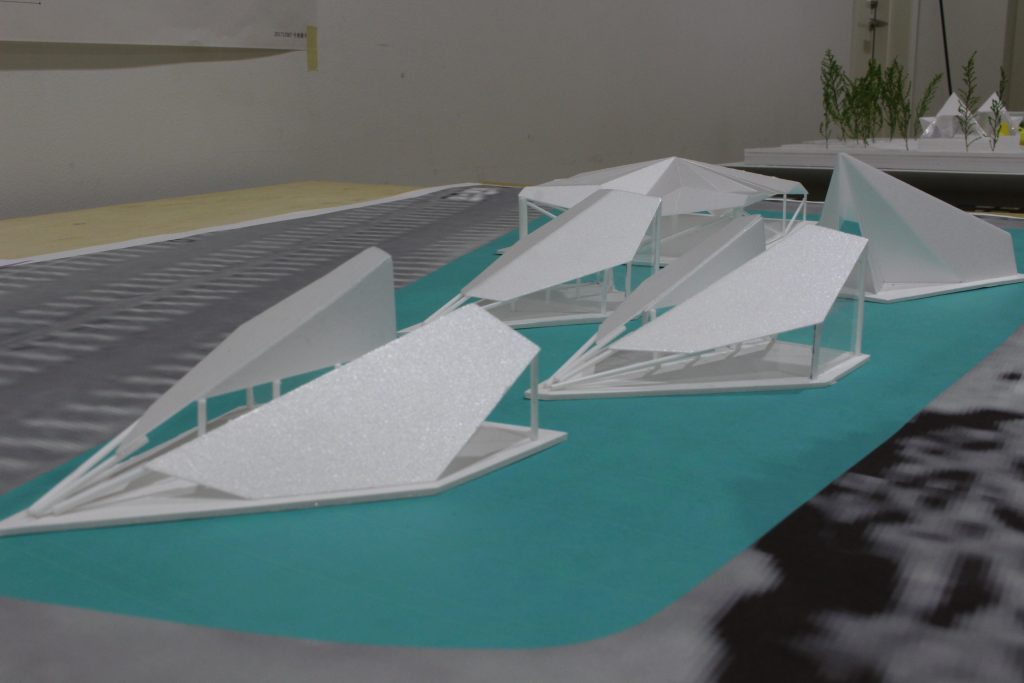

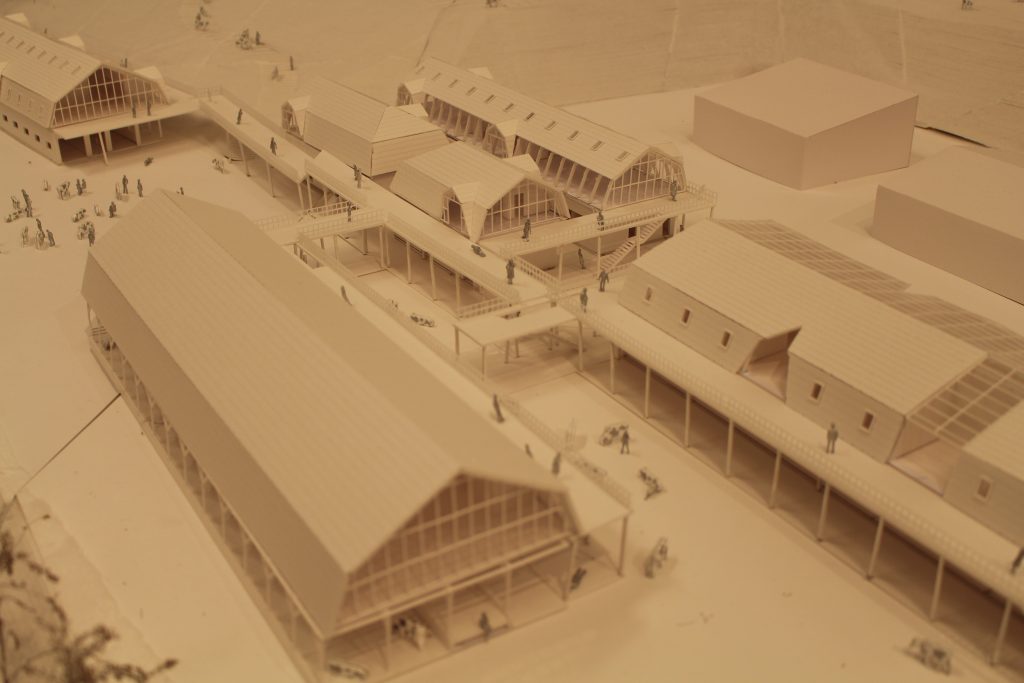

環境デザイン・建築デザインの卒業生の発表を発表順にご紹介します。

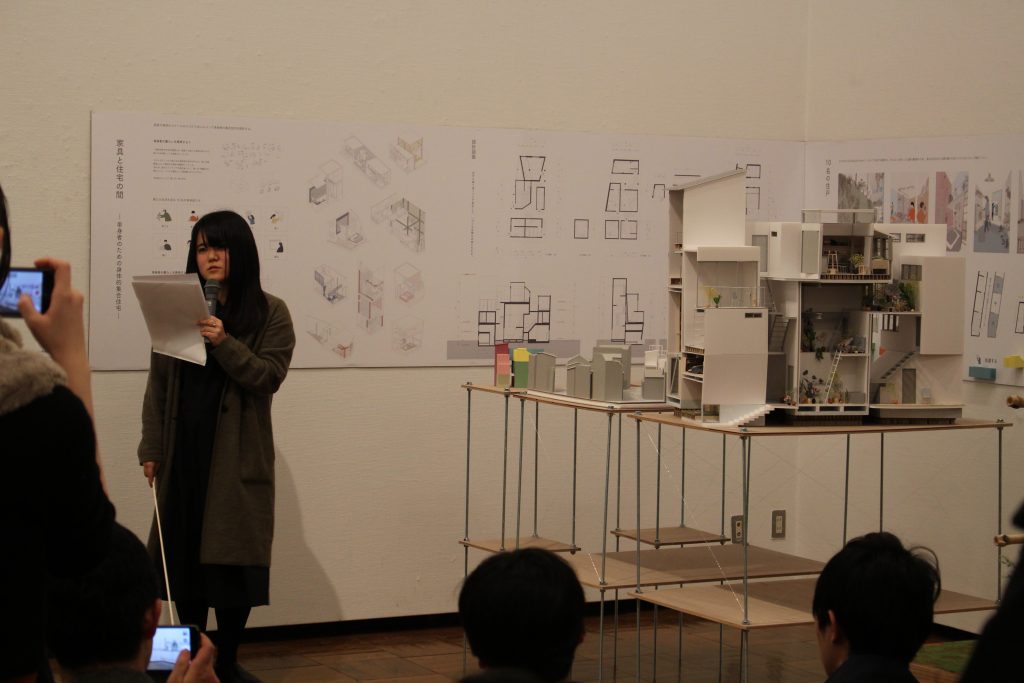

2月16日14時から、デザイン専攻のギャラリートークが行われました。

大勢の方に参加していただき、ありがとうございました。

このギャラリートークではデザイン専攻のすべての卒業生に発表の場が与えられます。

ご家族や普段お世話になっている方々、先輩、後輩など多くの方の前で自分の作品を発表する機会は、貴重な体験になったことと思います。

環境デザイン・建築デザインの卒業生の発表を発表順にご紹介します。

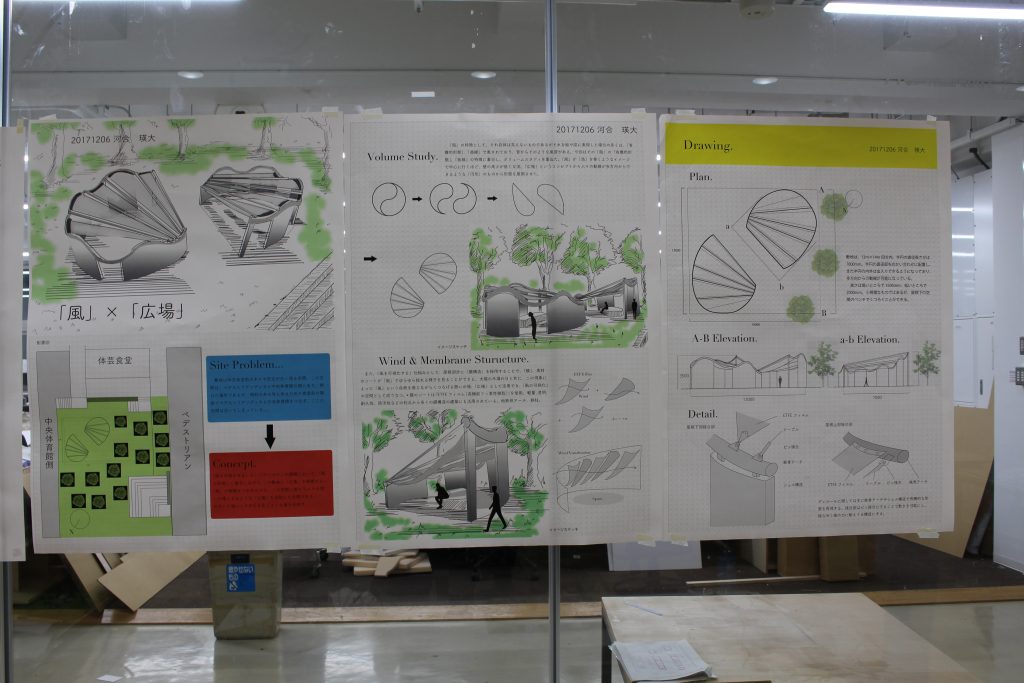

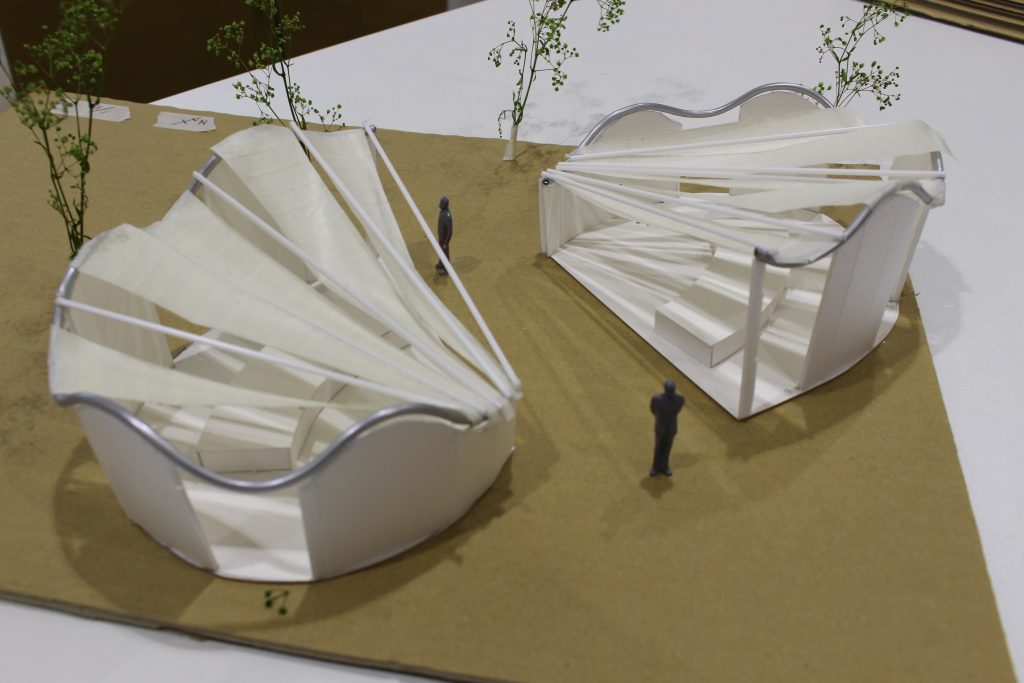

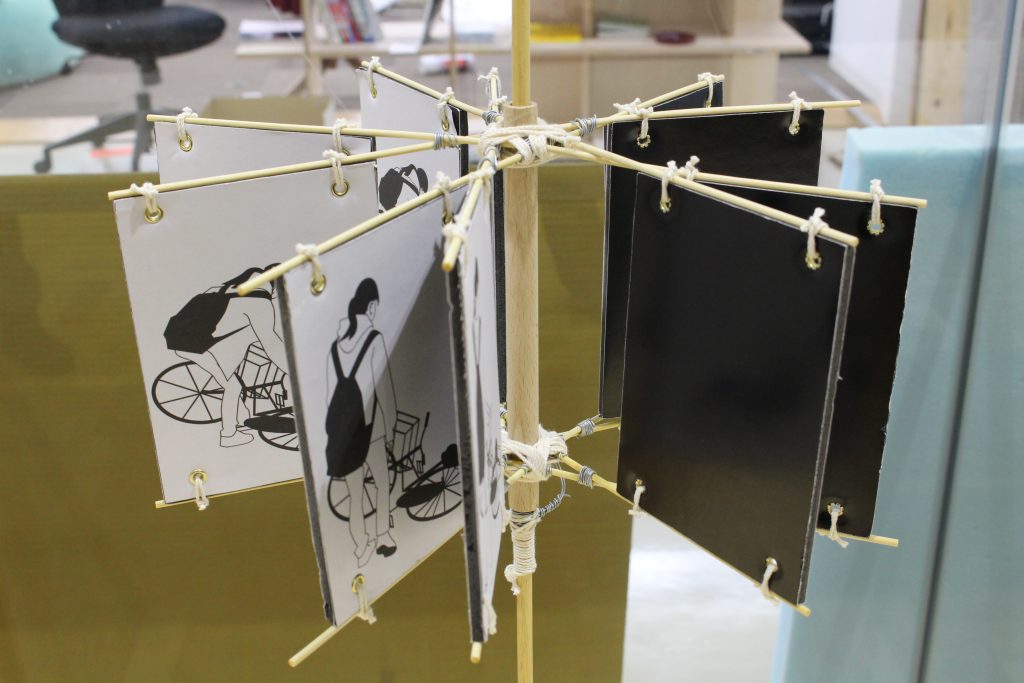

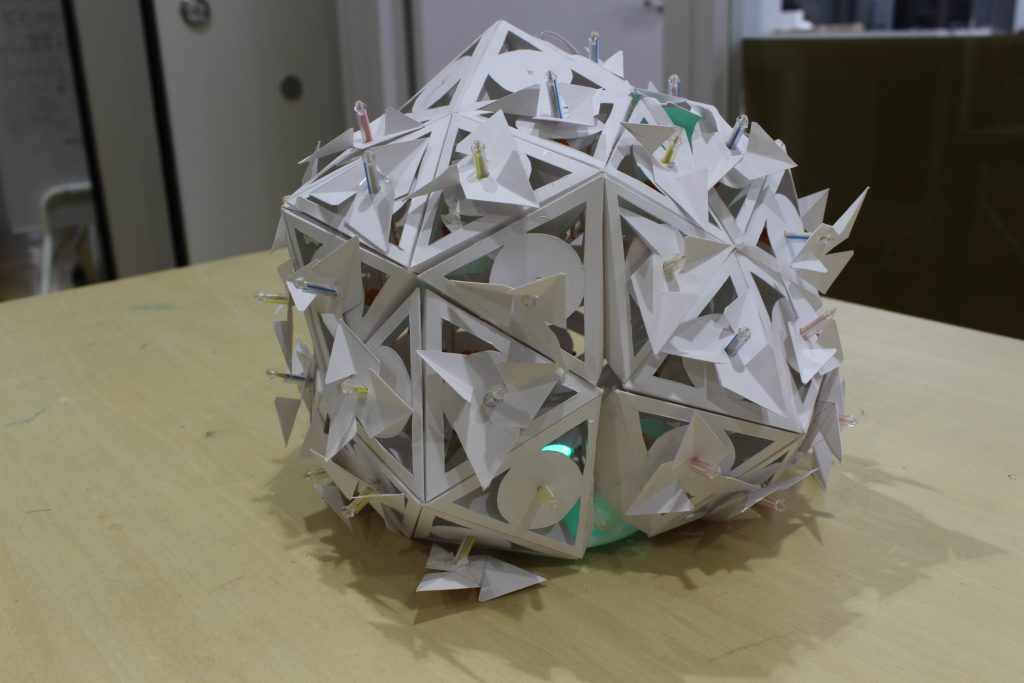

昨日はデザイン演習6の提出日でした。

「筑波おろしを可視化する」という課題に対し、個性豊かな24の解答が出揃いました。

2年生の作品なので、まだ技術的に十分ではないところもありますが、皆さんよく頑張ってくれたと思います。

これからの成長を予感させる意欲的な作品が多かったと思います。

作品の一部を写真でご紹介します。

本日から2月17日まで、茨城県つくば美術館において「筑波大学 芸術専門学群 卒業制作展(構成専攻・デザイン専攻)」が行われています。

今回は環境デザイン・建築デザインの卒業生の作品を紹介します。

みなさん、ぜひ、会場で生の作品を体験してください。

構成専攻の作品も展示されていますよ。

2月5日から3月3日まで、茨城県つくば美術館で「筑波大学 芸術専門学群 卒業制作展」「筑波大学大学院 人間総合科学研究科 博士前期課程 芸術専攻 修了制作展」が行われています。

明日2月13日から2月17日までは芸術専門学群の構成専攻・デザイン専攻の卒業制作が展示されます。

また、2月16日14時〜16時の予定で、デザイン専攻ギャラリートークが行われます。

現在、卒業生たちは展示の準備で大忙し。

果たして、間に合うのでしょうか???

本日はデザイン演習6の授業がありました。

来週の提出・発表・講評会に向けて、最後のエスキスチェックです。

筑波大学芸術専門学群デザイン専攻の設計演習では、エスキスチェックでも一人ひとりに発表・意見交換の機会が与えられます。

私立大学のような大人数の授業では、なかなか難しいでしょうね。

様々なユニークなアイデアが出てきており、最終成果物を今からたのしみにしています。

最後は単なる「モノ」の提案に終わらず、ちゃんと「空間・場」としての提案として仕上げて欲しいと期待していますよ。

今回の対馬での調査の主な目的は、鰐浦集落を対象とした小気候観測調査の実施でした。

特に注目しているのは風環境です。

今回の観測では強風日に当たりました。

最大風速9m/s以上を観測しました。

私の観測体験で最も強い風だったのではないでしょうか。

鰐浦集落は北側が海に向かって開いた地形になっており、冬季の季節風が集落に直撃する様子が観測できました。

この様な厳しい気候条件とコヤの群倉の立地との関係の一端を明らかにすることが調査の目的です。

長崎県対馬市へ調査に行きました。

今回訪れたのは対馬最北部に位置する鰐浦集落。

鰐浦集落はコヤの群倉で有名です。

ヒトツバタゴの群生地としても知られています。

数多くのコヤが押し競饅頭の様に集まっている景観には独特の迫力が感じられます。

本日はデザイン演習6の授業がありました。

学年歴の都合で2週間ぶりの授業です。

多くの学生がスタディ模型を提示しながらの発表をしてくれました。

多様な思考・嗜好の学生が集まる筑波大学芸術専門学群デザイン専攻ならではのユニークでバリエーションのあるアイデアが展開されています。

本日は修士研究発表会でした。

筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻では、プロダクトデザイン・環境デザイン・建築デザインの修了生が一緒に修士研究発表会を行っています。

修士研究は2年間という結構長い時間をかけて取り組むものなのですが、研究テーマがなかなか決まらないと、この2年間という時間を上手く活かせないケースが出てきます。

かといって、安易にテーマを早く決めれば良い・・・というわけでは、もちろんありません。

今日の発表会では、各学生が修士研究に費やした時間が、良くも悪くもなんらかのかたちで現れていたような気がします。

昨日は卒業研究の発表・審査会でした。

情報デザイン・プロダクトデザイン・環境デザイン・建築デザインの学群4年生と教員が一同に揃って行うのが筑波大学芸術専門学群デザイン専攻の特徴です。

まずは卒業論文の発表・審査会が8時40分スタート、お昼頃まで行われました。

橋本研究室の伊藤さんの論文題目は「加計呂麻島須子茂集落における屋敷囲いの特性に関する研究」です。

ゼミでの練習の成果は十分出ていたと思います。よかった。

その後、続けて卒業制作の発表審査会。

ひとつひとつ見たり体験したり、質問したりしているうちに、午後の授業の開始時間がきてしまいました。

卒業制作についてはつくば美術館での展示のときにあらためて紹介したいと思います。

昨日は秋Cモジュールの授業、デザイン演習6(学群2年生の演習)の第1回でした。

課題は「筑波おろしを可視化する」。

担当は環境デザインの野中先生と私です。

冬休みのリサーチ課題(「風」に関する建築、空間や場、アートなどに関する調査)とエスキスの発表を行いました。

今年は意欲的なスタートを切ってくれた学生が多く、今後の展開がたのしみです。