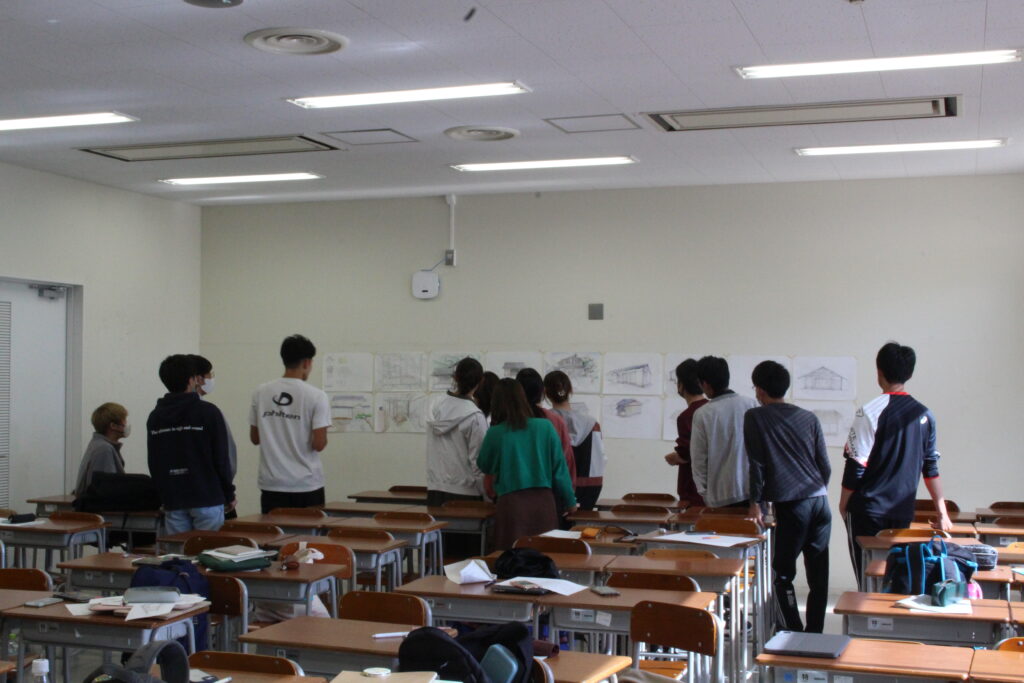

今年も授業で「典型的な日本の伝統民家」のイメージを絵に描いてもらいました。

例年は合掌造り風の絵を描く学生が多いのですが、今年はほとんどいませんでした。

理由はわからないです。

もしかすると、コロナ禍で外出や旅行の機会が減った影響?

それとも、最近の学生はテレビを見ない人が増えているので、メディアとの接し方が変わってきている影響?

などと考えてみましたが。。。ワカリマセン。

屋根を見ると、茅葺きよりも瓦葺きの方が多いですね。

学生からの支持を集めた作品も、2階建ての瓦葺でした。

今年も授業で「典型的な日本の伝統民家」のイメージを絵に描いてもらいました。

例年は合掌造り風の絵を描く学生が多いのですが、今年はほとんどいませんでした。

理由はわからないです。

もしかすると、コロナ禍で外出や旅行の機会が減った影響?

それとも、最近の学生はテレビを見ない人が増えているので、メディアとの接し方が変わってきている影響?

などと考えてみましたが。。。ワカリマセン。

屋根を見ると、茅葺きよりも瓦葺きの方が多いですね。

学生からの支持を集めた作品も、2階建ての瓦葺でした。

徳島へ行ってきました。

今年度、最後の遠方での調査になります。

今回は、主に農村舞台を見てきました。

資料によるとこれでもかなり数が減少しているようなのですが、徳島県には数多くの農村舞台が現存しています。

正に「舞台」としての空間性が感じられるところもあれば、公民館かな?と思うところまで様々でした。

鹿児島県に行ってきました。

薩摩藩では外城制度という独自の体制のもと、「麓」と呼ばれる武家屋敷群が各地にあったそうです。

今回は、出水麓、蒲生麓、入来麓を中心に、鹿児島県の北西側を廻ってきました。

奄美大島はこのところ毎年のように行っているのですが、九州本島の鹿児島県に行くのは高校生・大学生の時以来。

当時は桜島や知覧に行った記憶がありますが、知覧が「麓」の一つであることは全く知りませんでした。

鹿児島空港に行くのも初めて。

これで、九州本島の主な空港で行ったことがないのは熊本空港のみとなりました。

因みに、四国では香川空港に行ったことがありません。

熊本空港と香川空港の制覇が次の目標??

まずは出水市の出水麓へ。ここは重伝建地区です。

偶然ですが、今回の旅での最初の「麓」としてここを訪れて良かったと思いました。

立派な資料館が最近整備されており、「麓」について最初に基礎勉強することができました。

また、見学が可能な2棟の武家屋敷では、管理人の方々にいろいろと教えてもらうことができました。

次は蒲生麓へ。

ここは重伝建地区ではないのですが、多くの門がありました。

日本一の大クスが有名です。

最後は入来麓。

ここは茅葺きの建築物が現存しています。

また、中世山城の跡が近くにあります。

「麓」以外にも興味深いところがいくつか道中にあり、ちょこちょこ寄り道しました。

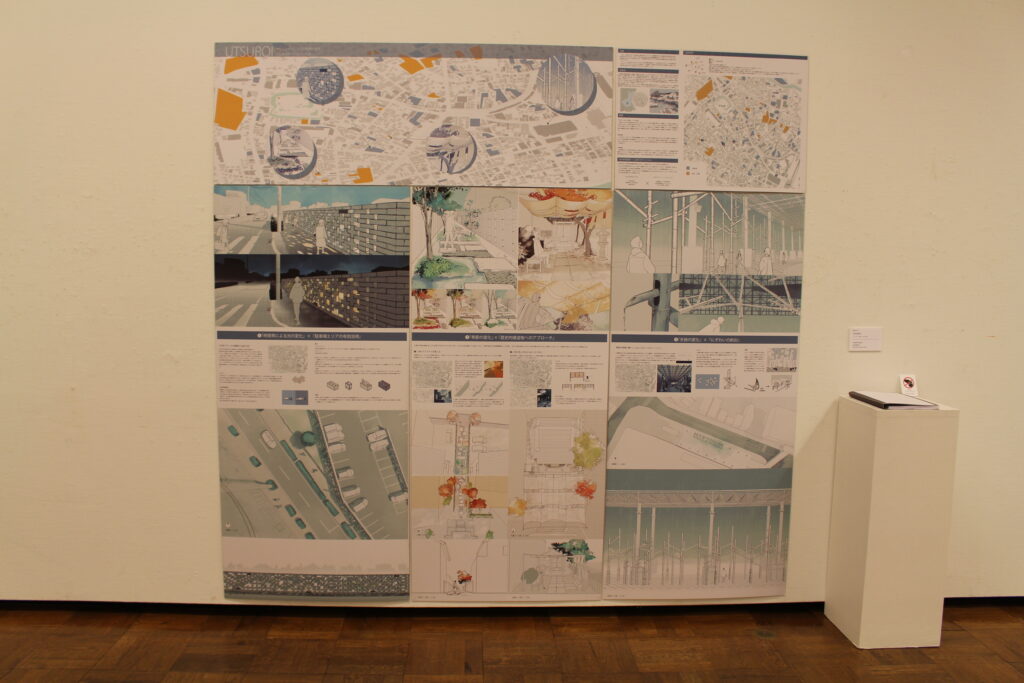

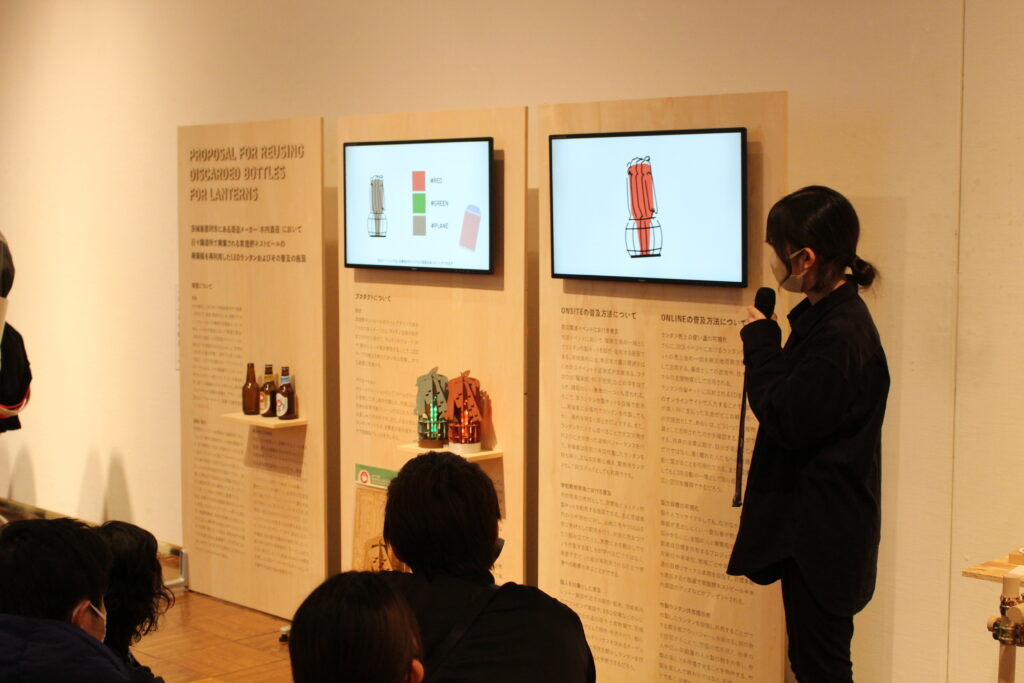

茨城県つくば美術館で修了制作展(後期)が開催され、環境デザイン領域の展示があります。

会期は2023年2月28日(火)から3月5日(日)です。

長崎県の対馬へコヤの調査に行ってきました。

対馬を訪れるのはこれで・・・何回目かな?もうわかりません。

行く度に気付きがあるというか、発見があるというか、新たな疑問が湧いてくるというか・・・

繰り返し観察を体験することで、最初は同じに見えていたものが、だんだん分別できる様になってくるというか・・・そんな感覚です。

茨城県つくば美術館で卒業・修了制作展が開催中です。

卒業制作展でのギャラリートークが行われました。

かなりの人出で、だいぶコロナ前の社会に戻りつつあるのかな、という実感がありました。

今回の投稿で愛媛シリーズ最終回です。

愛媛旅の最後は内子町の重伝建地区へ。

まずは内子座。

客席や舞台は勿論のこと、地下にある奈落などの舞台の仕掛けも見学することができます。

続いて、少し移動して町並みへ。

白や黄色の塗壁、鏝絵、海鼠壁などが見所・・・なんですが。

何とここでも・・・。

ミセ造りがありました。

徳島で見てきたものとはちょっとタイプが異なります。

確かに私の持っている歴史的な町並みを紹介するガイドブックでは「大戸」「蔀」「床几」が備えられていると書かれているのですが、特に写真で紹介されているわけではなく、まさかこれ程の数のミセ造りがあるとは思ってもいませんでした。

前回に引き続き大洲のお話。

大洲は町並みも味わい深かったですが、臥龍山荘と盤泉荘が素晴らしかったです。

まずは臥龍山荘。

いやはや、凄かった。

続いて、盤泉荘へ。

ここも凄かった。

盤泉荘は、建物も良かったですが、取水システムに感動しました。

岩盤をくり抜いた横穴から流れる生活用水。

この工事がどれほどの苦労だったのか想像もできません。

そして、この貯水槽の横にはなんと・・・

!!!びっくり!!!

そして、その後、土蔵を見学したのですが、なんと土塗り板倉の様でした。

土塗り板倉が日本のどの範囲に分布しているのか、これも大きな謎です。

大洲市大洲へ。ここもプチ伝建的な城下町です。

例によって?お城は遠くから見ただけ。

雁木のようなアーケードがある静かな商店街を進むと、良い感じの町並みが。

町並みを奥へと進むと、「ポコペン横丁」という商業施設?がありました。

「ポコペン」って、子どもの頃の遊びでありましたね。懐かしい。今の子どももポコペンやっているのでしょうか??

そして、大洲にもミセ造りが!

大洲市の見所は、城下町の町並み(とお城)だけではなかったです。大洲市の話は次回に続きます。

愛媛編、まだまだ続きます。

トップの写真は旧開明学校。

続いて訪れたのは西予市宇和町卯之町。重伝建地区です。

平入と妻入が混在し、持ち送り、格子、袖壁、卯建といったアクセントも豊富で、変化に富んだ見ていて楽しくなる町並みでした。

「伝統的な木造建築の町並み」という一定の統一感を保ちながら、よく見ると個性的な建築群。

現代の町並みの景観ルール制定にも役立ちそうな事例だと思いました。

リノベーションしたカフェの蔀戸を発見し、ミセ造りがあるのでは・・・と期待が高まります。すると・・・。

これは・・・資料館に行くしかない!ということで入館しました。すると・・・

詳細は今後調べて行こうと思いますが、愛媛県には徳島県とは異なるタイプのミセ造りがある様です。

手元にある愛媛県の伝統的な町並みを紹介する文章には「蔀戸」「床几」はあげられていますが、「ミセ造り」とは書かれていない様です。

まだまだ勉強が足りません。