第45回 人間−生活環境系シンポジウムに参加してきました。

会場は名古屋の大同大学。

最近新築されたX棟での開催です。X棟と書いて「クロス棟」と読むそうです。

今回は、現地での発表とオンラインのハイブリッド。

挑戦的な取り組みだったと思います。

これからは、このようなスタイルが増えていくのかもしれませんね。

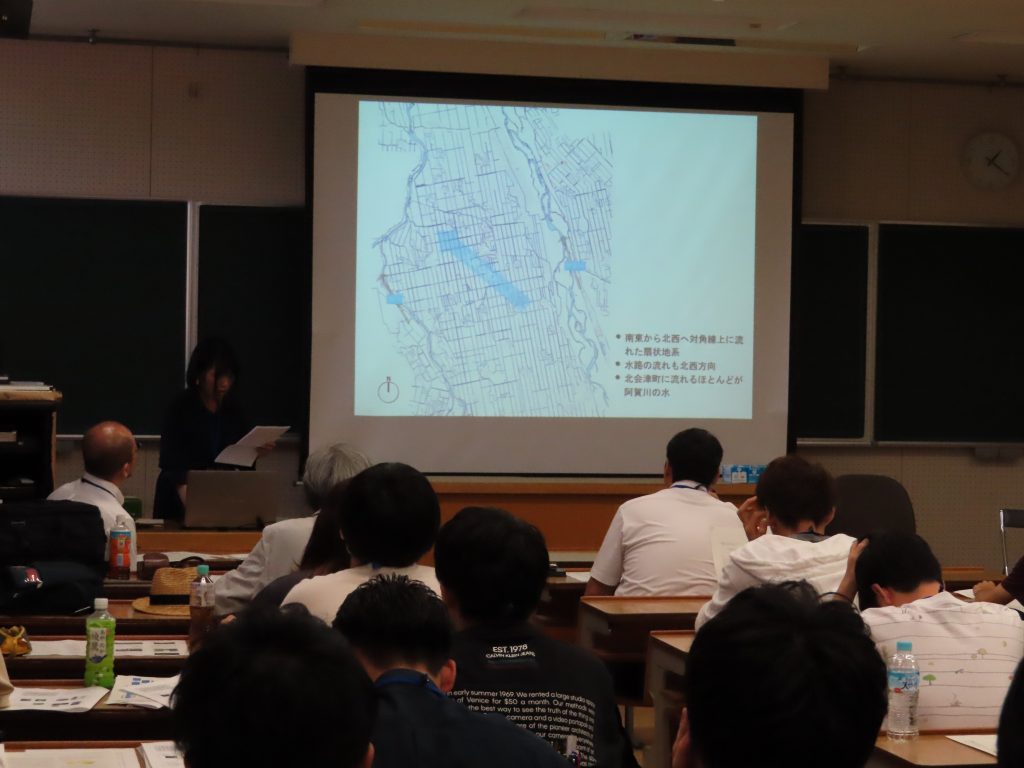

さて、シンポジウムは、質疑応答の時間が十分に取られていて、全体的に有意義なディスカッションができていた気がします。

私自身も、今までで最も質問回数が多かった気がします。

さらには垣鍔先生と堀越先生の特別講演や情報交換会もあり、とても充実した内容でした。

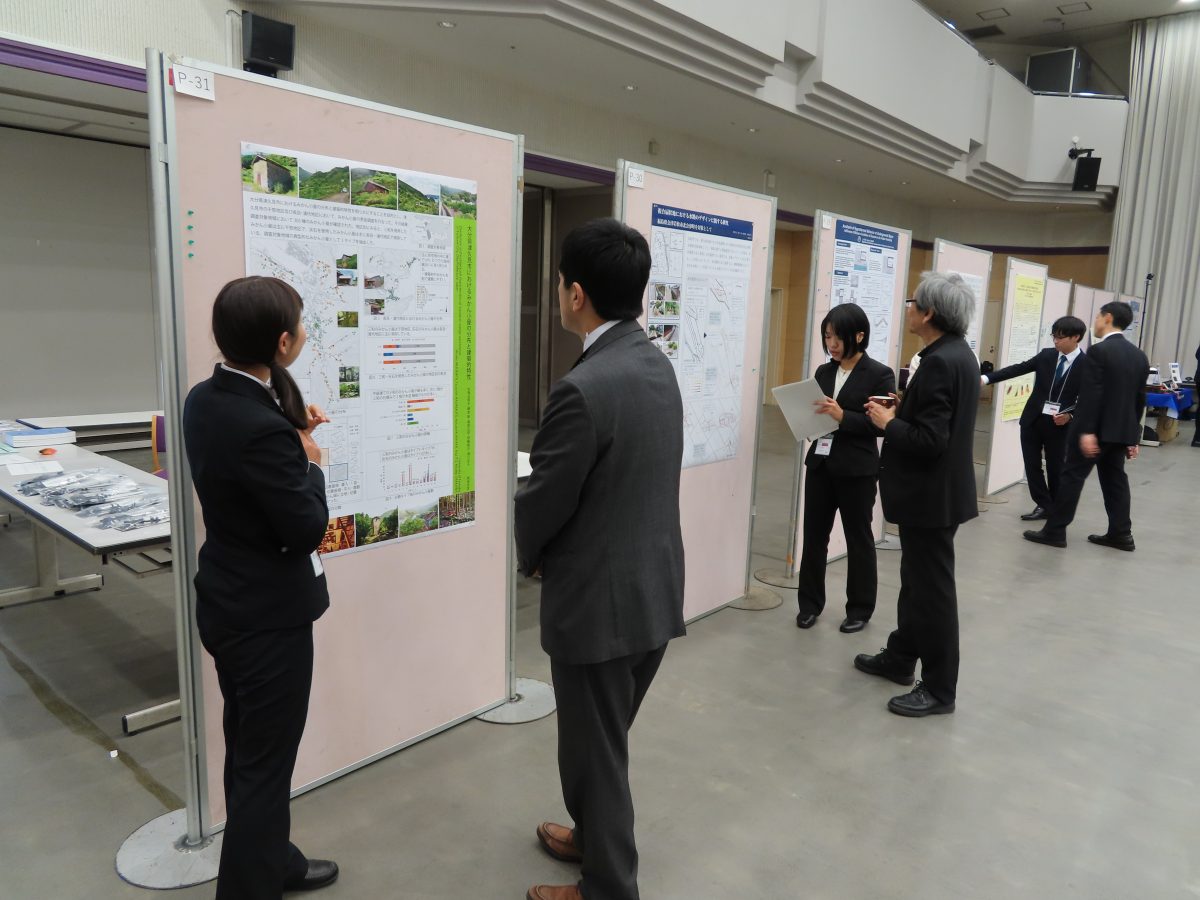

研究室からは、M2の水畑さんが「大分県津久見市における景観資源としてのみかん小屋」というタイトルでオンラインにて発表してくれました。

通信環境の影響か、スライドの一部がちゃんと表示されなかったのが残念でしたが、多くの質問をしていただきました。

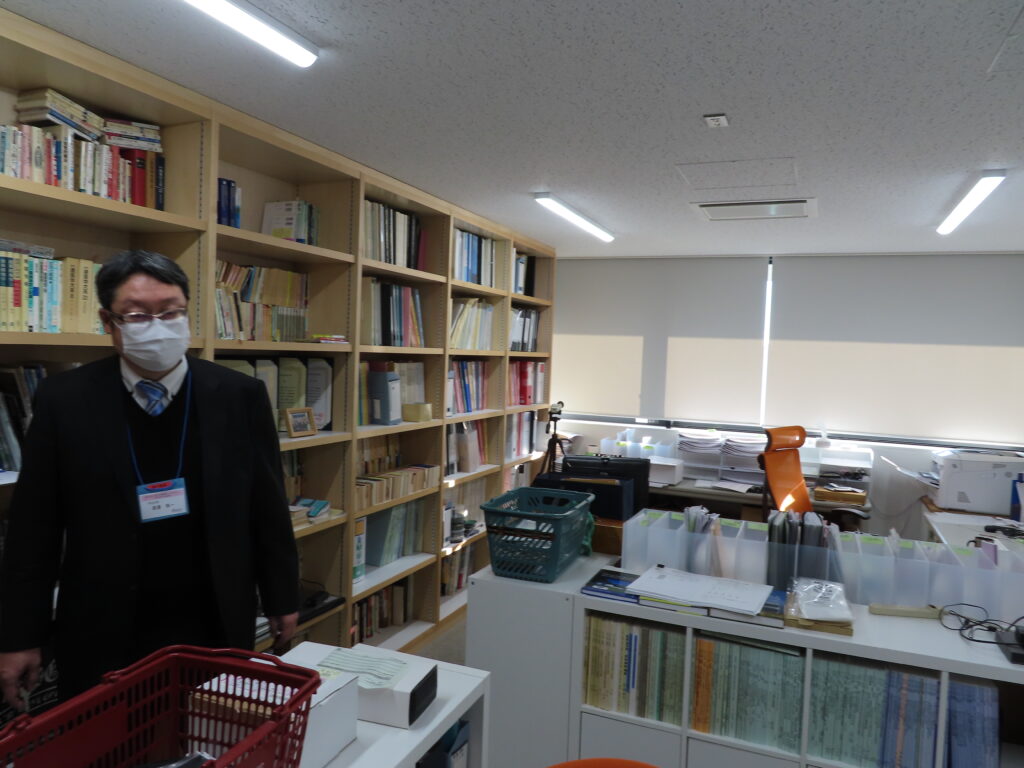

また、渡邊先生の研究室や実験室なども見学させてもらいました。

兎に角、立派な研究・教育環境が整っていて、凄かったです。

渡邊先生が研究室を案内してくれました。多分、私の研究室の2倍はあります。

渡邊先生が研究室を案内してくれました。多分、私の研究室の2倍はあります。

渡邊先生のゼミ室。広いし、設備も充実しています。これは研究が捗りますね。

渡邊先生のゼミ室。広いし、設備も充実しています。これは研究が捗りますね。

研究室には応接セットとバーカウンターも。

研究室には応接セットとバーカウンターも。

さらには炬燵コーナーまで。渡邊研究室らしいですね。

さらには炬燵コーナーまで。渡邊研究室らしいですね。

環境実験室(人工気候室)。

環境実験室(人工気候室)。

広い製図室。

広い製図室。

右が製図室、左が中庭。

右が製図室、左が中庭。

研究室や教室以外にも、学生の居場所がありこちにあります。もちろん充電設備も充実。

研究室や教室以外にも、学生の居場所がありこちにあります。もちろん充電設備も充実。

椅子の名作も展示されています。

椅子の名作も展示されています。