少し前のことですが、房総半島の南端に行ってきました。

南房総市をはじめ、房総半島の南部に行くと、イヌマキの生垣景観が目に付きます。

また、みかんの木やソテツも。

「生垣」「みかん」「ソテツ」。

なんと、これまで行ってきた緑化デザインに関する研究のキーワードが南房総には揃っていました。

その他の内容です。

少し前のことですが、房総半島の南端に行ってきました。

南房総市をはじめ、房総半島の南部に行くと、イヌマキの生垣景観が目に付きます。

また、みかんの木やソテツも。

「生垣」「みかん」「ソテツ」。

なんと、これまで行ってきた緑化デザインに関する研究のキーワードが南房総には揃っていました。

橋本研究室の修了生である東北工業大学・講師の栗原広佑先生が、「人間-生活環境系学会奨励賞」を受賞し、第46回人間-生活環境系シンポジウムで授賞式がありました。

受賞した論文は栗原先生が博士後期大学院生として当研究室に在籍中に取り組んだ研究内容です。

受賞論文題目「山形県最上郡金山町における地域型住宅と薪ストーブ使用住宅の実態調査 森林資源の建材・燃料としての利用に着目して」

橋本研究室の修了生である東北工業大学・講師の栗原広佑先生が、「日本生気象学会 第31回研究奨励賞」を受賞し、第61回日本生気象学会大会(名古屋)で授賞式ならびに受賞記念講演がありました。

受賞した論文は栗原先生が博士後期大学院生として当研究室に在籍中に取り組んだ研究内容です。

受賞論文題目「薪ストーブ使用時に形成される居間の室内温熱環境の実測調査」

山形県飯豊町でカザライ・ワークショップに参加してきました。

7月に行ったヤシキバヤシ環境WSに続く第2弾です。

今回のWSの担当は山形大学の濱先生。

毎年カザライを作っている飯豊町の高橋さんを講師に、カザライ作りを体験。

コロナで対面のイベントができない時期もありましたが、やっぱり、みんなで何かを作るって楽しいですね。

上越市での現地調査の後、長岡市にある重要文化財の長谷川邸へ。

主屋は宝永三年(1706)年の大火の後、享保元年(1716)に再建されたと伝えられているとのこと。

新潟県最古の古民家です。

映画「峠 最後のサムライ」のロケ地としても使用されました。

長谷川邸の後は柏崎市の荻ノ島環状集落へ。

中門造の伝統民家が水田を囲む様に環状に配置された集落です。

もう11月。

あと2ヶ月しかない?まだ2ヶ月もある!?

筑波大学のキャンパスもすっかり秋模様。

群馬県に世界遺産を見に行きました。(トップの写真は世界遺産のものではありません。)

田島弥平旧宅と高山社跡へ。

富岡製糸場へは以前に行ったことがあるので、残すは荒船風穴なんですが、結構遠いんですよね。

でも、いつかは荒船風穴へも行ってみたいと思います。

高山社も現在は解体・修復作業中で、その姿の全貌は体感できなかたったので、工事完了後に再訪する必要があります。

高山社の工事は予定が遅れに遅れて、あと数年かかりそうとのこと。

復元の仕方も、まだ検討中とのことでした。

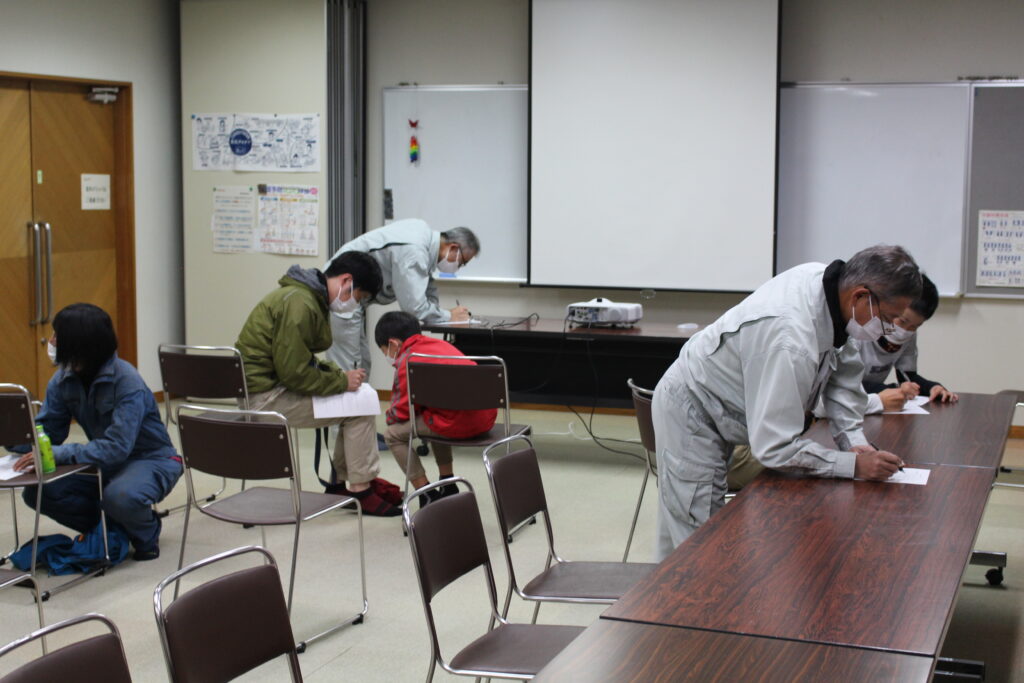

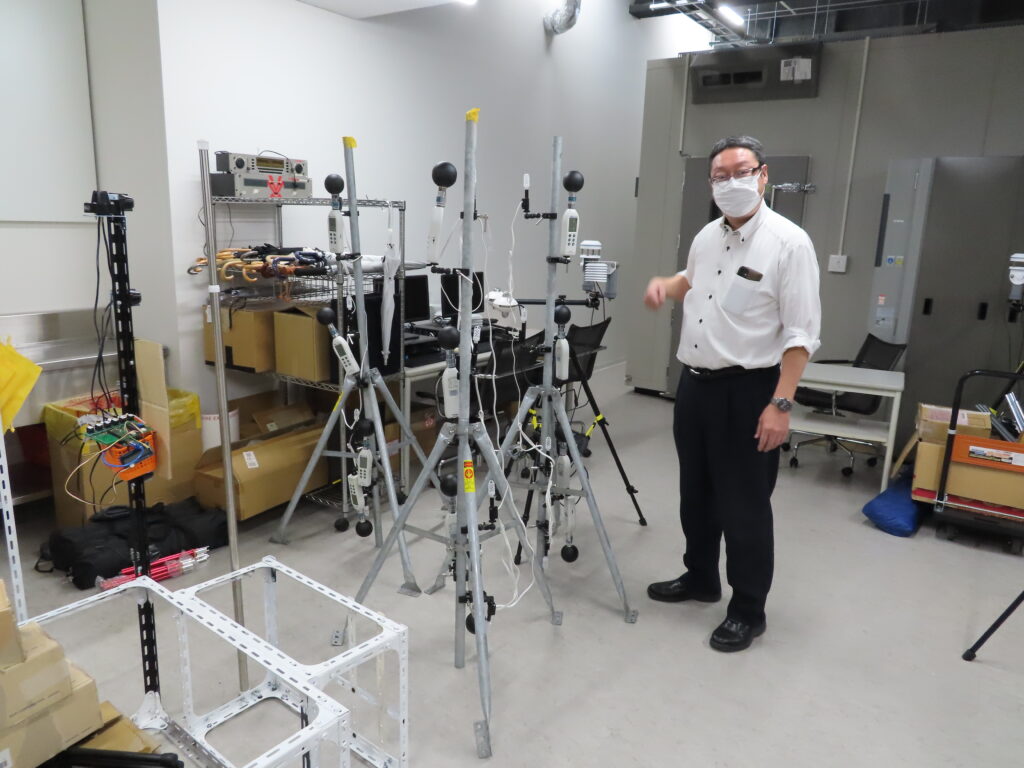

名古屋の大同大学へ行ってきました。

調査機器を見せていただきながら、今後の研究計画の打ち合わせをしてきました。

立派な実験室、たくさんの調査機器。

いずれも私の研究室では望むべくもありません。

なかなか更新が出来ないうちに、10月も半ばになってしまいました。

9月に訪問したあちらこちらの写真をダイジェストで。

時系列ですらありません。すいません。

9月の報告がなかなか進みません。

さて、黒石市の次は弘前市へ。

重要伝統的建造物群保存地区の仲町へ行ってきました。

武家住宅に加え、サワラの生垣と黒塀の町並みに点在する様々な門が印象的でした。

外溝の整備が町並みに与える影響の大きさを改めて実感しました。

4棟の武家住宅が無料で公開されており、ボランティアガイドさんの案内の元、じっくり見学できました。