宇和島へ。

ここも高校時代に来た懐かしい場所。

当時は宇和島城に行った記憶がありますが、今回は見上げただけ。

宇和島市岩松へ行きました。

ここもプチ伝建的な地域でした。

宇和島へ。

ここも高校時代に来た懐かしい場所。

当時は宇和島城に行った記憶がありますが、今回は見上げただけ。

宇和島市岩松へ行きました。

ここもプチ伝建的な地域でした。

愛南町の外泊は、今回の旅の大きな目的地の一つでした。

「風と人間・生活・環境」を主題として研究を行なっているので、外泊の集落空間構成は一度体感してみたいと思っていました。

正直、想像していたのとはちょっと違っていたのですが、集落の中を歩くと、風の強弱のギャップが激しくて、なかなか愉しかったです。

「風景を体感する」というのは観ることだけではないのだな、と改めて感じました。

ネット社会が構築され、画面を通しての体験の機会が増える中、我々はますます視覚に頼りすぎているのではないかと。

「観“光”」ならぬ「観“風”」という概念もあるのかもしれません。

新たな研究テーマの芽生えを自分の中に感じました。

現場で考えるって大事だな、こういう時間を大切にしたいな、と思った次第です。

外泊集落は、お隣りの中泊集落の人口増加に伴い、次男三男が分家移住して造られた集落です。

そこで、せっかくなので中泊にも行ってみました。

すると、中泊も見事な石垣の集落でした。

外泊も中泊も、集落内を巡る迷路のような路地には柵が設けられているのですが、観光地としても位置付けられている外泊の柵は擬木、中泊の柵は鋼管、というのが面白いですね。

愛媛県に行ってきました。

最近、四国の南東側ばかりに何度も行っているので偶には逆へ・・・という訳でもないですが、行ってみたいところが幾つかあったので。

結論から言うと、収穫の多い旅になりました。

ですので、何回かに分けて整理しておきたいと思います。

研究者生活を送る様になり、日本の各地を訪れていますが、愛媛に来るのは超久しぶり。

高校一年の終わりの春休み以来、約35年ぶりになります。

その時は、高校の友人、O君とH君と3人での旅でした。

私の旅好きが芽生えたきっかけの経験だったと言っていいと思います。

O君には時刻表の読み方を教えてもらいました。

イケメン(当時はそんな言い方はなかった気もしますが)のO君とH君が何故ゆえ私を誘ってくれたのかは、いまだに謎です。

さて、その時にも訪れた道後温泉本館へ行ってみると・・・改修中でした!

ド派手なシートを被せてありました。

さて、気を取り直して、最初の目的地へ。

まずは、松山市南斎院(みなみさや)というところへ。

長屋門が多くあるとの情報があったのですが、思いの外凄かったです。

雪の話が間に入ってしまいましたが、群馬の旧街道の後は城下町を見に行きました。

甘楽町の小幡です。

思った以上に趣があり、見どころ十分でした。

富岡製糸場などが近場にあるので、もっと観光地としてのポテンシャルを発揮できそうな地域に思えました。

あちこちに駐車場は整備されているのですが。

最強寒波・・・筑波山にはうっすらと雪が。

道路には積もらなくて助かりました。

明日は大学院(博士後期課程)の入試です。

群馬県に旧街道の町並みを見に行きました。

旧中山道とその脇往還として栄えた下仁田道へ。

重伝建などではないので観光地ではないですし、正直、それほど多くの質の高い建築物が現存しているわけでもないですが、昔の雰囲気が残っていて、こういう地域も大事にされていって欲しいと思います。

個人的には「プチ伝建」と呼んでいます。

筑波大学の周りにも、土浦、石岡、下館など、プチ伝建に該当するエリアがいくつかあります。

昨年末、徳島県にミセ造りの現地調査に行ってきました。

島根大学・小林准教授との共同調査でした。

これまでもよく見てきたつもりでしたが、新たな様式のミセ造りの存在に気づきました。

主な調査内容は現存状況の確認で、今回で主要な地域の調査は完了。

さて、取りまとめの段階となりました。

また、新たに3Dスキャナーを用いての調査を試みました。

ミセ造りで日向ぼっこをする住民の方の姿も。

ミセ造りで日向ぼっこをする?猫の姿も。

少し前のことですが、房総半島の南端に行ってきました。

南房総市をはじめ、房総半島の南部に行くと、イヌマキの生垣景観が目に付きます。

また、みかんの木やソテツも。

「生垣」「みかん」「ソテツ」。

なんと、これまで行ってきた緑化デザインに関する研究のキーワードが南房総には揃っていました。

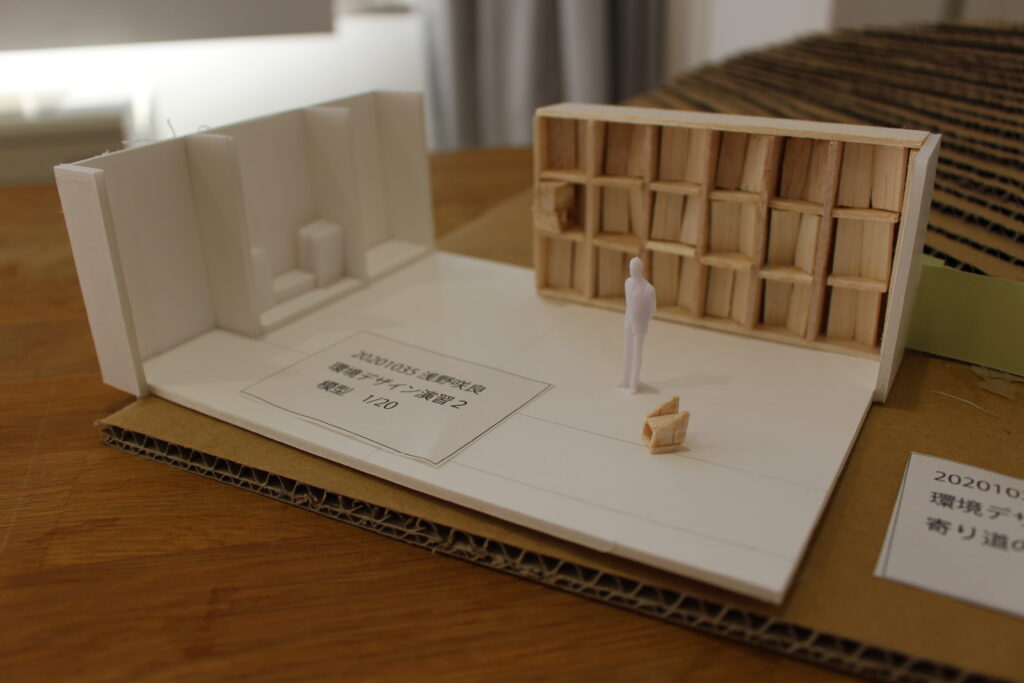

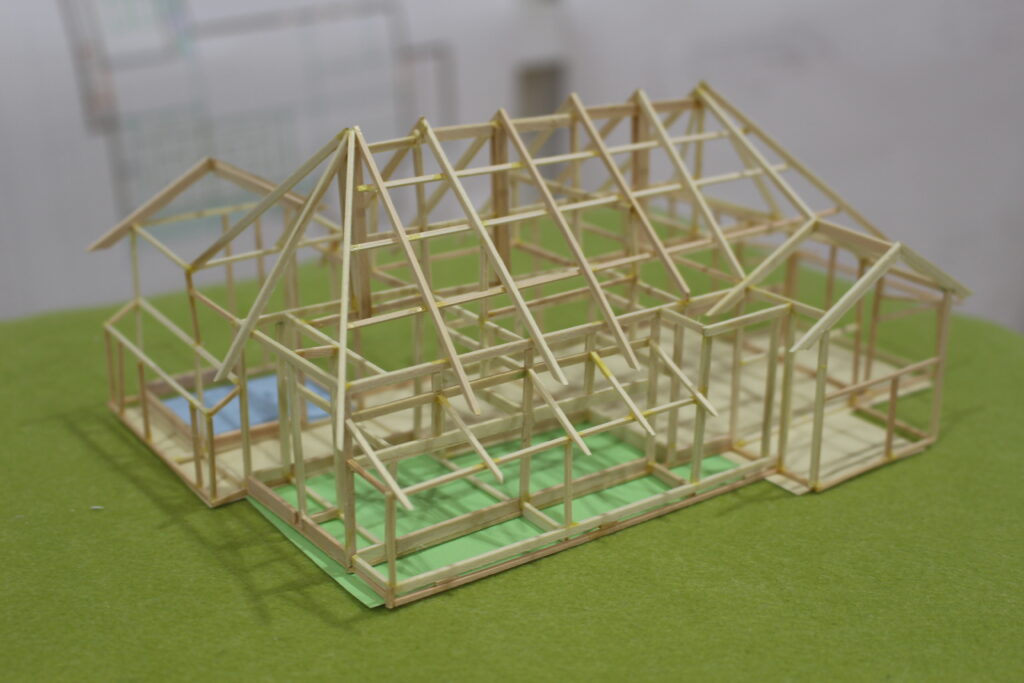

環境デザイン演習2の発表・講評会を行いました。

新潟県に実在する空き家となった古民家を「公共施設的な何か」として「新たな価値観の『場』」として再利用する提案ができないか、という課題でした。

学生たちの提案を見ると、「交流」が共通するテーマとして浮かび上がり、

・地域の人たちが音楽を通じて楽しめる空間

・地域の人たちが読書を通じてのんびり過ごせる空間

・移住を促進するような取り組みができる空間

をそれぞれ描いてくれました。

それらから読み取れる今後の改修方法を考えるヒントとして

・古民家の全て(空間全体)を再利用しなくても、部分的な改修でも良いのではないか、つまり、かつての「部屋」を全て「部屋」として利用しなくても、土間空間を拡張したり、あえて手を加えない(利用しない、そのままにしておく)という部分があるのもアリではないか

・年間を通しての利用を前提とするのではなく、春から秋くらいまでの降雪・積雪がない時期の利用を想定しても良いのではないか

・型ガラスなど、建築そのもの以外にも利用価値のあるものがあるのではないか

・「建築物の改修」という方向性だけでなく、「建築物を活かせる家具」を挿入して空間を再構成するという方法もあるのではないか

などといったアイデアの収穫がありました。

古民家の再利用や移住促進のアイデアには、まだまだいろんな可能性がありそうです。

「人間と生活環境」第29巻,第2号に研究室の論文1編が掲載されました。

論文のタイトルは

「大分県津久見市におけるみかん小屋の分布と建築特性の実態調査」

です。

修了生の水畑さんの卒業論文および修士論文の成果の一部を取り纏めた内容となっています。コツコツと丁寧に整理してくれました。感謝。

みかん小屋を含むみかん栽培景観のこれからを考える上で、重要な基礎資料となる論文だと思っています。

「まずは現状を正しく理解することが大切」という考え方は、景観だけではなく、様々なことに共通する大事で基礎的なことだと思いますが、疎かになってしまうこともしばしばありますよね。

ついつい、よく調べもしないで「わかった」つもりになってしまいます。

しかし、アップダウンのある現地調査は脹脛に効いたよなぁ。