10月から延辺大学の高松花先生がゼミにゲスト参加してくれています。

先週・今週のゼミで、高先生の研究対象の一つである中国・延辺の井幹式民家について発表していただきました。

橋本研究室も、安藤研究室・藤川研究室らの合同チームの一員として、2011年の調査に参加しました。

10月から延辺大学の高松花先生がゼミにゲスト参加してくれています。

先週・今週のゼミで、高先生の研究対象の一つである中国・延辺の井幹式民家について発表していただきました。

橋本研究室も、安藤研究室・藤川研究室らの合同チームの一員として、2011年の調査に参加しました。

第57回 日本生気象学会大会(京都)の2日目にはポスター発表のセッションがありました。

大学院生の今くんが取手の水屋等に関する調査結果を発表しました。

また、共同研究者の渡邊先生(大同大学)と石井先生(名城大学)が昨年行った加計呂麻島での調査結果を、佐藤先生(名城大学)が今年行った牡鹿半島での調査結果を発表しました。

今日の建築環境計画論は、光環境測定演習の成果発表会でした。

図書館、商業施設、教室などを対象に、各グループともなかなか興味深い調査結果を発表してくれました。

スマートフォンの視環境を測定するなど、学生らしい視点もありました。

実際に体験したり考えたことを設計演習にもぜひ活かして欲しいと期待しています。

芸術専門学群2年生のグループは、つくば市の大型商業施設での調査結果を発表してくれました。

自分たちで調査依頼を事前に行い、3つのテナントに協力を得たそうです。

照度と色度のテナントによる違いなどについて考察してくれました。

芸術専門学群3年生のグループは筑波大学体芸図書館での調査結果を発表してくれました。

照度の調査を行うだけではなく、図書館の事務員さんにお話を伺ったり、資料を提供してもらったりしたそうです。

理工学群の学生が中心のグループでは実験的なことを行うなど、限られた条件の中で創意工夫して演習に取り組んでくれたようです。

10月27・28日は第57回 日本生気象学会大会(京都)に参加しました。

会場は京都府立大学 稲盛記念会館です。

初日の午前中には「若手発表コンテスト」がありました。

なんと、研究室の大学院生の栗原くんが「優秀発表賞」を受賞しました!

指導学生の成果が認められるのはうれしいことです。

多くの方から励ましやアドバイスをいただいた栗原くん。

みなさんのご期待に応えるよう、次は研究成果を査読付きの論文としてまとめなければ。がんばりましょう!

懇親会の会場には懐かしい顔も。

研究室OBの松川くんが来てくれました。

松川くんは指揮者を目指して京都市立芸術大学で音楽を勉強中です。

頑張っている卒業生・修了生と会えるのもうれしいことです。

将来、「音楽 × 環境・建築」という新しいフィールドを開拓し、活躍してくれることを期待しています!頑張れ!

秋学期、私が主に担当している授業は「建築環境計画論」です。

今日は光環境(照度)の実測演習を行いました。

さて、どんな結果が得られたのでしょうか?

来週の発表が楽しみです。

「日本生気象学会雑誌 第55巻 第2号」に研究室の論文が掲載されました。

題目は「連続した屋敷森が夏季日中における集落気候形成に及ぼす影響」です。

茨城県つくば市の北部、筑波山の西側に位置する列村である洞下集落の屋敷森に関する研究です。

連続する屋敷森の夏季暑熱環境を緩和する効果を明らかにしています。

屋敷森により夏季日中の気温が涼しくなることを実証的に明らかにしました。

この効果は、エアコンにより涼しさをえる現代的な暮らしでも、省エネに寄与するものです。

このように、伝統的な民家・集落の熱環境手法を研究することで、現代における自然環境と調和した建築・都市デザイン手法への知見が得られます。

伝統的な民家・集落の暮らしには、単なる「省エネ」の手法だけではなく、現代的な暮らしが失いつつある環境体験の豊かさや、自然環境との付き合い方を再考するためのヒントや具体的な知見が蓄積されていると考えています。

今日は絵に描いたような台風一過。

昨晩は茨城でも台風24号による強い風が吹きました。

10数年前、私が筑波大学に着任した頃はつくば市に勢力の強い台風が来ることは稀でしたが、最近は毎年のように強い台風に襲われている気がします。

気候変動、地球温暖化の影響なのでしょうか。

研究室のある建物の前の木の枝がばっさりと折られていました。

屋敷森が伐採される理由のひとつに、「強風時に枝が(木が)折れるようになった。折れた枝が(木が)隣家にご迷惑になるといけないので屋敷森を切った」というような話を聞きます。

昨日は研究室ゼミでした。

秋学期に向けて、ゼミのスケジュール調整等を行いました。

筑波大学では、春学期・秋学期の2学期制でカリキュラムが編成されています。

今年の秋学期は、学群4年生の伊藤さんの卒業研究を中心に、ゼミが行われる予定です。

筑波大学芸術専門学群デザイン専攻では、卒業研究として、卒論・卒制の両方に取り組みます。

最近では、卒論、卒制のどちらか一方にだけ取り組む建築系の大学が増えてきているようですが、やっぱり集大成として理論(研究)と実践(設計)の両方に取り組むことは大事なことだと思います。大変ですけど。

伊藤さんは、鹿児島県の加計呂麻島にある須子茂集落を対象地として卒論・卒制に挑戦中です。

みかん小屋調査の追記です。

前回は三和(さんわ)のみかん小屋を紹介しましたが、灰石のみかん小屋も魅力的です。

換気のための越屋根やクールチューブが備えられているものもあり、温熱環境デザイン手法にも注目です。

津久見のお隣、臼杵市では、丸い石を綺麗に並べた三和(さんわ)の建物もありました。

津久見はマグロも有名で、お昼は加茂さんのお店「浜茶屋」さんでマグロ三昧。

先週末は名古屋・大阪へと行ってきました。

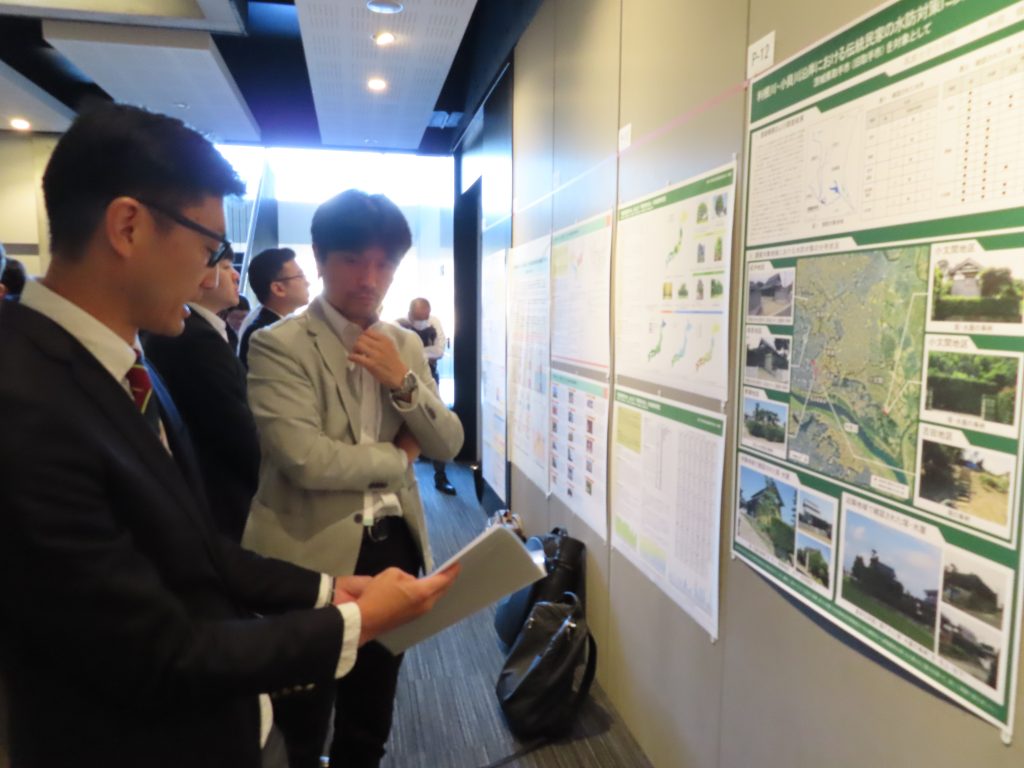

土曜日は名城大学で行われた「大同大学 渡邊研究室・京都府立大学 長野研究室・名城大学 石井研究室 合同卒論中間発表会」に出席させていただきました。

すでに調査・分析が進んでいる学生もいれば、これから実験を行う予定の学生も。

渡邊先生、長野先生、石井先生は私と同じく名古屋工業大学・堀越研究室の出身で年齢も近く、各研究室の活動は刺激になります。

発表会には堀越先生も出席していただけました。堀越先生は現在、愛知産業大学の学長です。

日曜日は大阪で人間-生活環境系学会の理事会がありました。