先週末は環境デザイン演習2の現地調査を土浦で行いました。

本当は一週間前に実施する予定だったのですが、悪天候のため延期に。

今回はいいお天気でした。

11月になったというのに、Tシャツでも十分なくらいの暖かさでした。

先週末は環境デザイン演習2の現地調査を土浦で行いました。

本当は一週間前に実施する予定だったのですが、悪天候のため延期に。

今回はいいお天気でした。

11月になったというのに、Tシャツでも十分なくらいの暖かさでした。

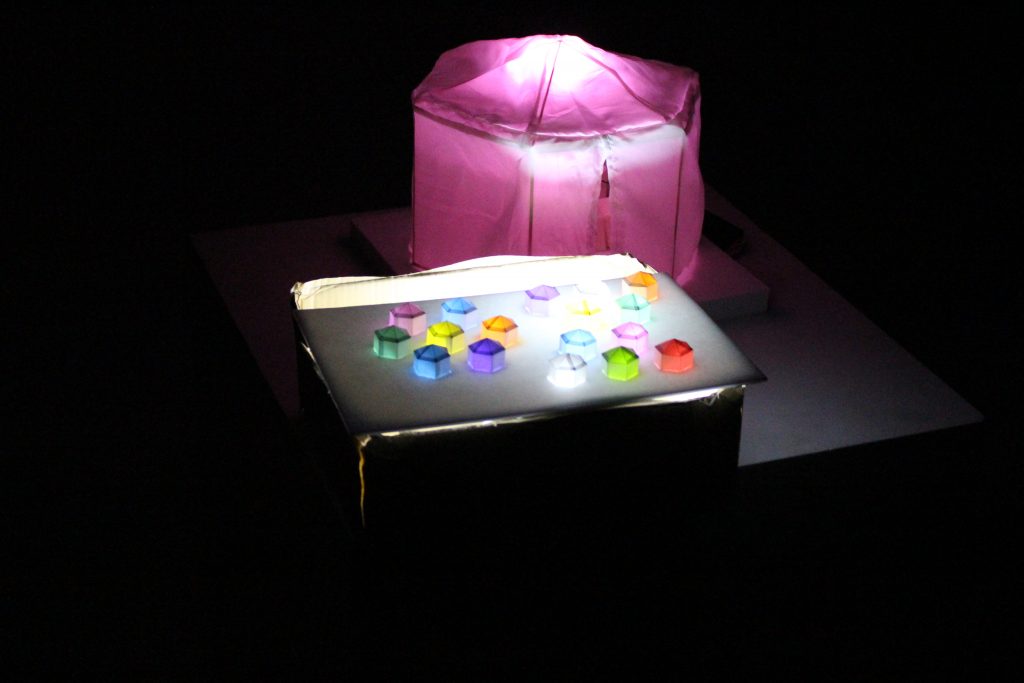

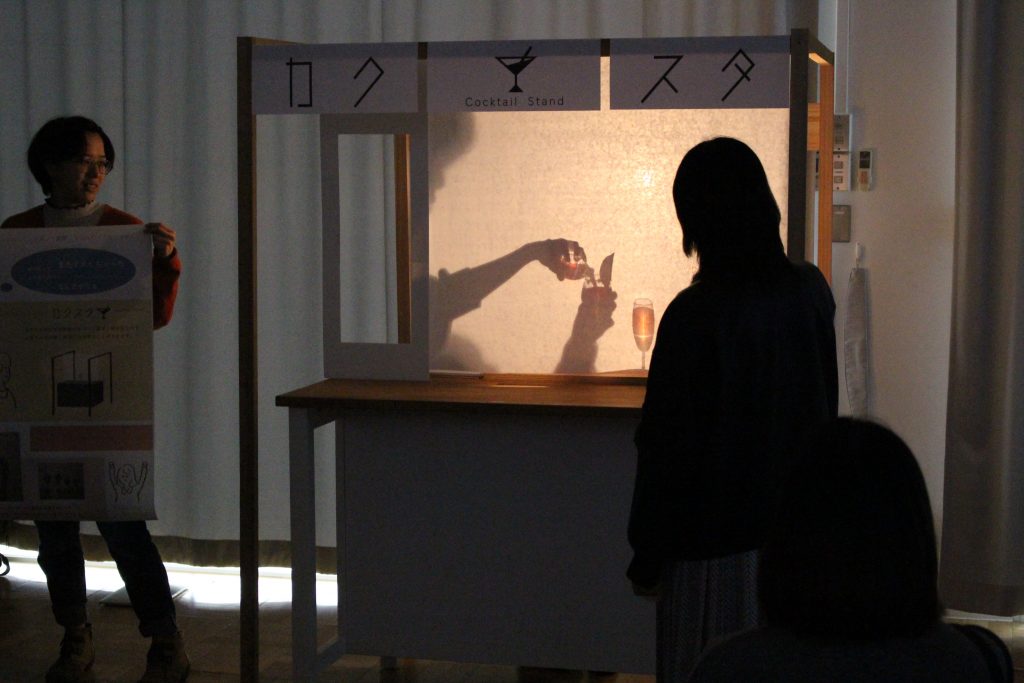

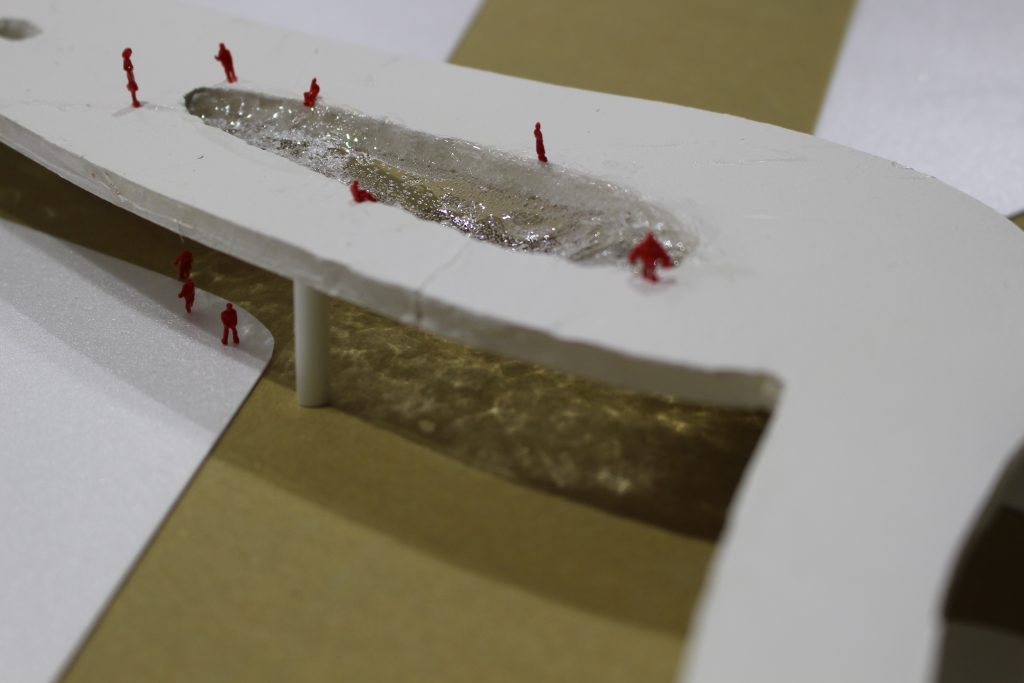

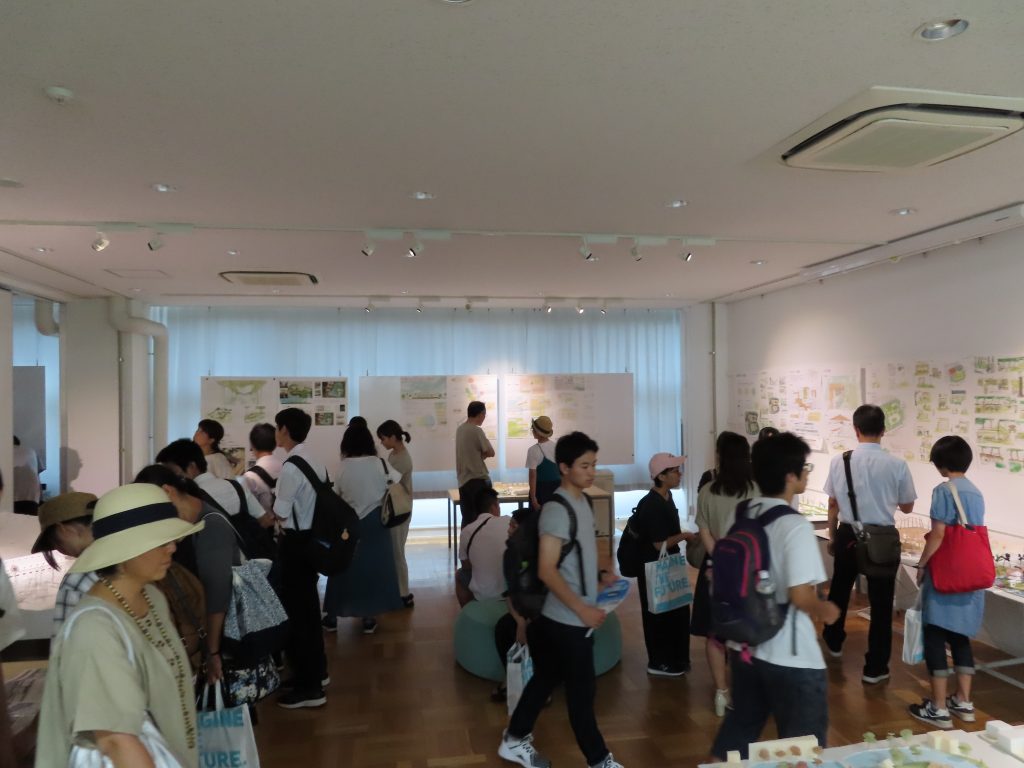

本日はデザイン演習4の発表・講評会でした。

以前にお伝えした通り、課題のテーマは「てら・す」。照明の課題でした。

前半は工房棟のスタジオで、後半はデザインのプレゼンルームで行いました。

約1ヶ月と短めの期間の課題ですが、皆さんよく頑張ったと思います。

学生をみると、自分の成長のために大学・教員や授業をうまく利用している学生と、せっかくの環境をもっと活かしてくれたらいいのになという学生がいるようです。

まだ2年生の途中なので、今回の経験が今後に活かされることを期待しています。

うまく写真が撮れず、紹介したくても紹介できない作品も多かったのですが、作品の一部をご紹介します。

山形県飯豊町で行われた屋敷林座談会に参加してきました。

橋本は、約2年前に行った屋敷林の冬季小気候観測調査の結果に関する簡単なお話を担当しました。

最初に筑波大学・黒田先生のご挨拶があった後、名城大学・佐藤先生と橋本による屋敷林に関する簡単な説明がありました。

その後、松山邸の屋敷にて、筑波大学・伊藤先生と山形大学・濱先生の解説を受けながら屋敷林のお散歩に。

最後に2つのグループに分かれて座談会を行いました。

屋敷林やカザライの思い出や、飯豊の屋敷林景観のこれからについて、活発な意見交換が行われました。

今年度から、環境デザイン演習2を担当することになりました。

環境デザインの3年生が受講する、設計演習です。

課題は「公園のような街」。

土浦市の中心市街地が対象地です。

旧城下町である土浦市の中心市街地には街区公園レベルの身近な公園が少ないです。

(城址を整備した亀城公園はありますが。)

街路樹も少ないです。

現代社会において地方都市の中心市街地に求められる「公園のような機能」を再考・再定義し、必要となる公共施設(様々な人たちが利用できる施設)を提案することで、街全体を「公園のような空間」として再整備するアイデアを考える課題です。

先週は、早速、現地調査の第一弾に行きました。

今週から秋学期が始まりました。

今年から、秋学期で担当する演習の授業が変わり、2年生の「デザイン演習4」と3年生の「環境デザイン演習2」を行うことになりました。

昨日は、デザイン演習4の初日。

デザイン演習4は情報・プロダクトデザインの山田博之准教授との担当です。

課題は「てら・す」。

サブテーマが「テンポをてらす」。

照明の課題です。照明器具の提案でも空間の提案でも可、リアルの世界の提案でもバーチャル(インターネット)の世界の提案でも可。2つの世界をつなぐ提案でも可。

という、自由度の高い、筑波大学芸術専門学群デザイン専攻「らしい」課題です。

初日は課題説明で終わり・・・ではなく、ブレインストーミングを行いました。

9月28・29日に六本木ヒルズでイノフェス(INNOVATION WORLD FESTA 2019)がありました。

そのイベントの一つに「つくばイノベーションテラス」があったのですが、展示空間デザインに研究室の大学院生、栗原くんと伊藤さんが参加しました。

橋本は展示空間デザインの監修を依頼されました。

「彩森の環境・TSUKUBAから生まれる最新のイノベーション」を展示空間のデザインコンセプトとして設定し、筑波大学キャンパス内で手に入れた枯れ枝や筑波山地の木材や緑を使用して空間を装飾しました。

「彩森(さいしん)」は橋本の造語です。

芸術専門学群の環境デザイン、建築デザイン、情報・プロダクトデザイン、クラフトなどの学生が装飾に関わっています。

主担当はデザイン専攻2年生の須永さん。

大変な仕事だったと思いますが、とても良くがんばりました。

なお、筑波山地の木材や緑は上林製材所のご協力を得て使用することができました。本当にありがとうございました。

先週末は京都府立大学で行われた「住まいと暮らしのデザイン研究 2019年度成果発表会」に参加しました。

大同大学・渡邊研究室、名城大学・石井研究室、京都府立大学・長野研究室、筑波大学・橋本研究室の学生が発表を行い、愛知産業大学・堀越先生も参加していただきました。

学生29名による25題の発表がありました。

学生からの質問も多くあり、ディスカッションも盛り上がりました。

浦川さん、水畑さんともに、ゼミでの発表練習よりもプレゼンが良くなっていて驚きました。

ご報告がすっかり遅くなってしまいましたが、今月初旬に日本建築学会大会(北陸)へ参加してきました。

会場は金沢工業大学でした。

今年は私と大学院生の伊藤さんが発表しました。

内容は共に鹿児島県の奄美群島、加計呂麻島における調査の報告です。

伊藤さんは加計呂麻島・須子茂集落の生垣を中心とした屋敷囲いに関する発表でした。

橋本は加計呂麻島全域で行った樹木景観に関する発表で、ノロ祭祀空間であり集落の広場であるミャーにある大木や海岸防風林の実態に関して発表しました。

上の画像は金沢の街中で見つけた石垣です。マンモス学会の建築学会の大会は規模が大きく、この石垣のように細分化されたセッションがぎゅうぎゅう詰めにされています。

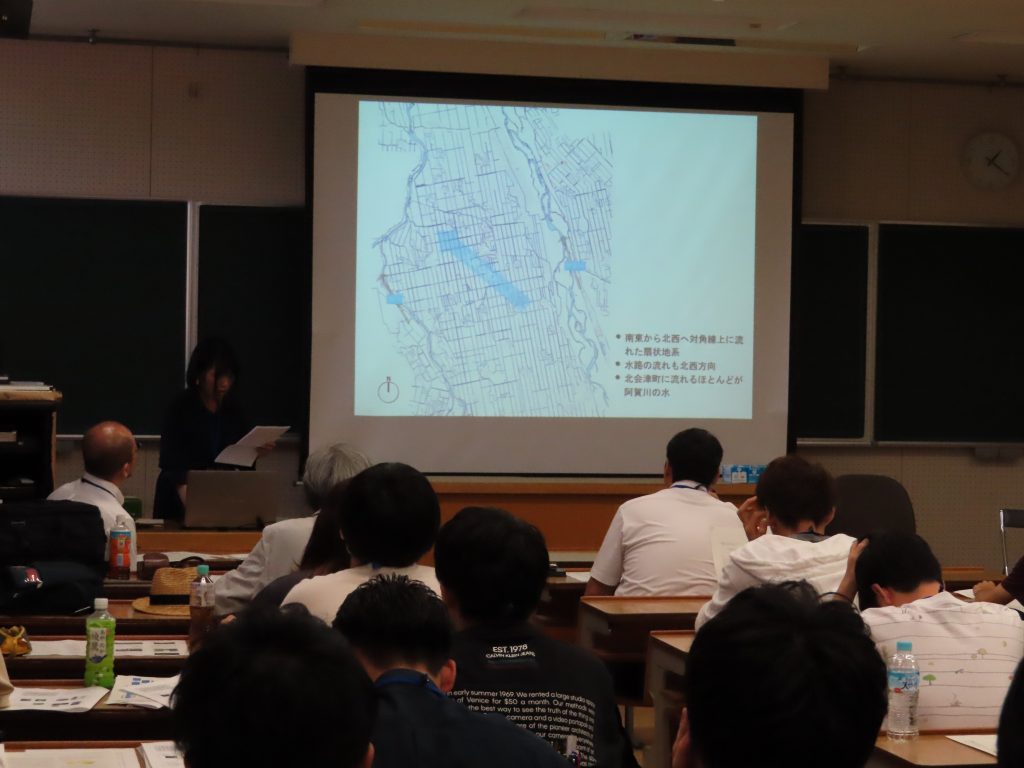

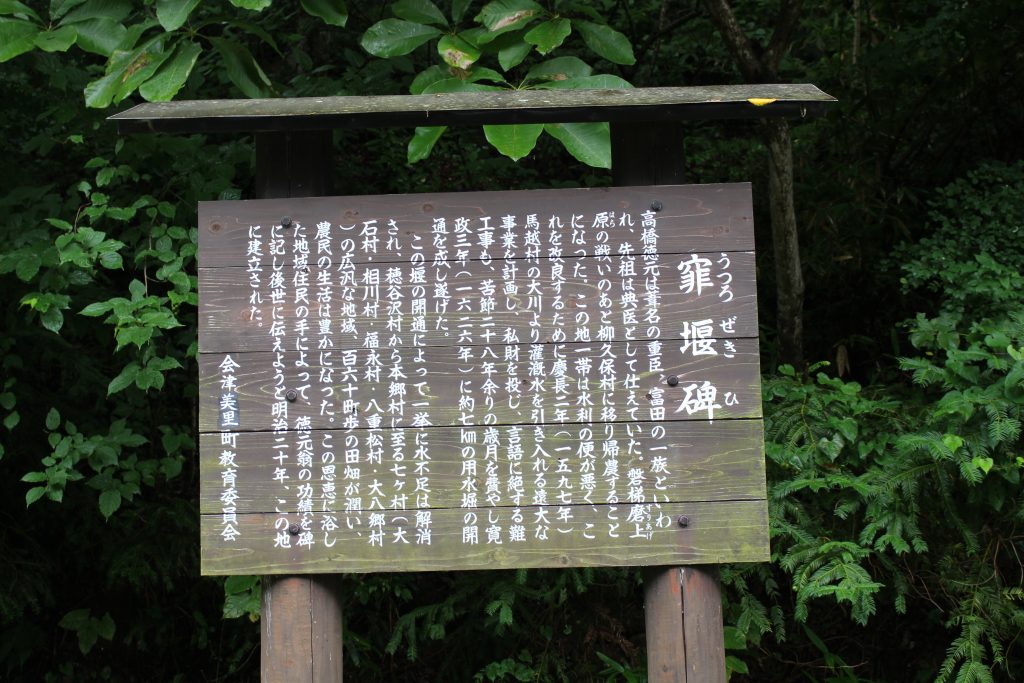

会津若松に調査に行ってきました。

今回の調査では、水土里ネット会津大川のみなさんにお世話になり、

水路に関する資料をいただいたり、水路の水源を案内していただいたりしました。

集落を流れる水路網が江戸時代以前にまで遡る歴史を持つとのこと。すごいです。

前回報告した対馬の夏季調査以後の主な出来事についてダイジェストで報告します。

この夏はいつもよりもスケジュール的にタイトな上、台風の影響も受けていて大変です。

まず、対馬の後は山形県飯豊町に小気候観測調査に行きました。

屋敷林(ヤシキバヤシ)・散居・カザライに関する調査です。

夏にはカザライはありませんが。

そして、8月1日に木ゼミがありました。

続いて、8月3日に大学説明会(オープンキャンパス)がありました。

今年も多くの高校生・ご家族が筑波大学芸術専門学群に来てくれました。

中には小学生の姿も。

留学生からの大学院受験に関する問い合わせも増えてきているように感じます。

翌週からは大分県津久見市へ。

名城大学・石井研究室との合同調査で、みかん小屋の現地調査を行いました。

津久見に行くたびにみかん農家の方をはじめ、地元の方々とのご縁が広がりつつあります。