先週末は環境デザイン演習2の現地調査を土浦で行いました。

本当は一週間前に実施する予定だったのですが、悪天候のため延期に。

今回はいいお天気でした。

11月になったというのに、Tシャツでも十分なくらいの暖かさでした。

授業の内容・様子を紹介します。

先週末は環境デザイン演習2の現地調査を土浦で行いました。

本当は一週間前に実施する予定だったのですが、悪天候のため延期に。

今回はいいお天気でした。

11月になったというのに、Tシャツでも十分なくらいの暖かさでした。

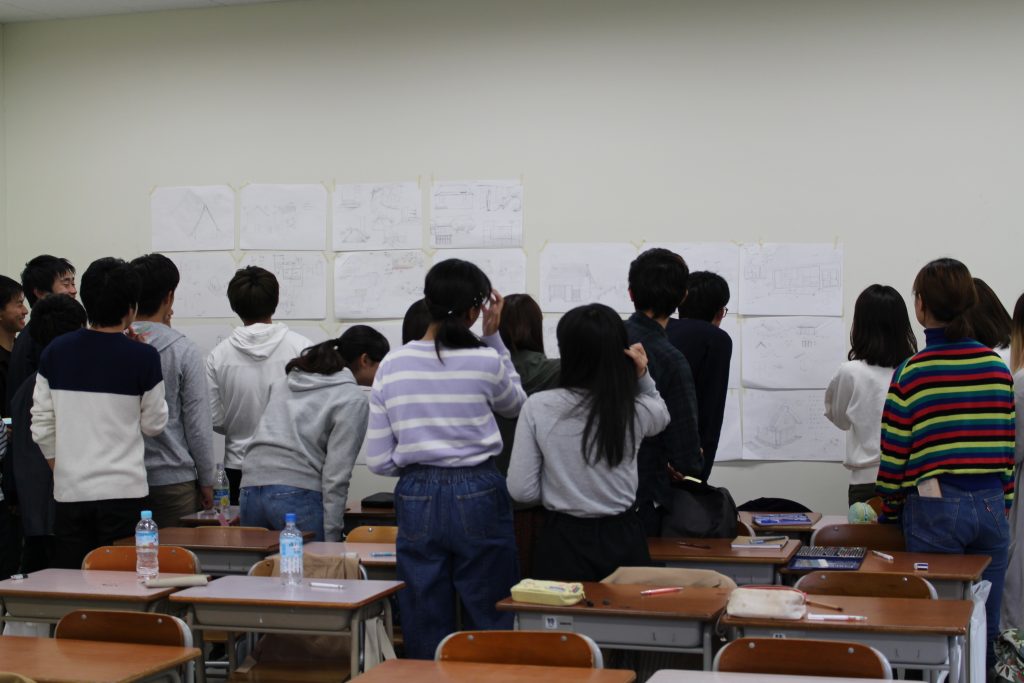

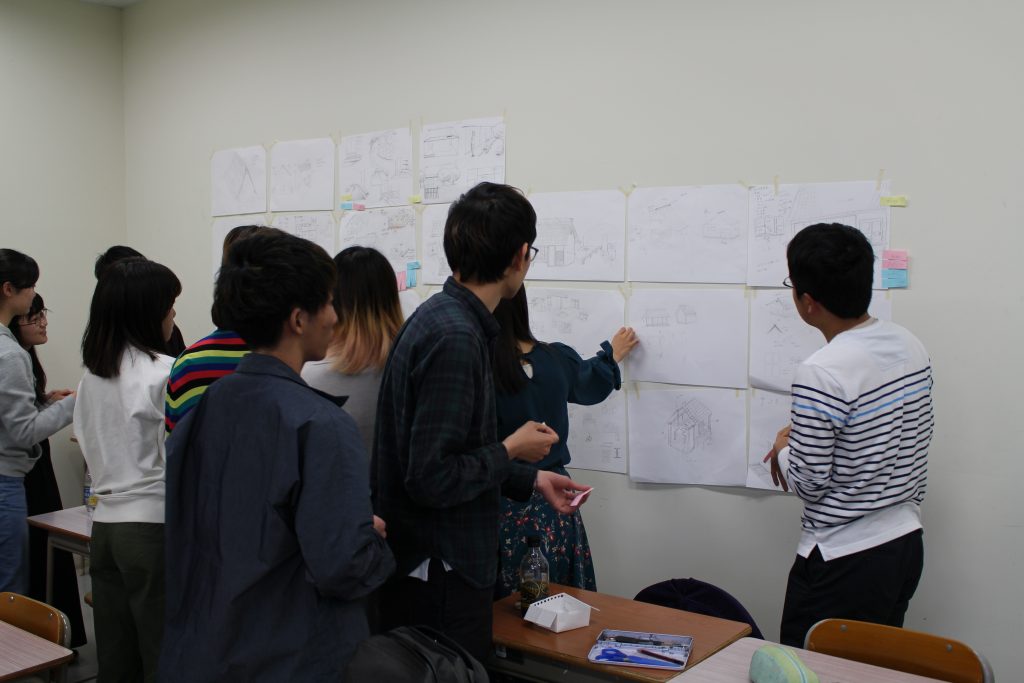

本日はデザイン演習4の発表・講評会でした。

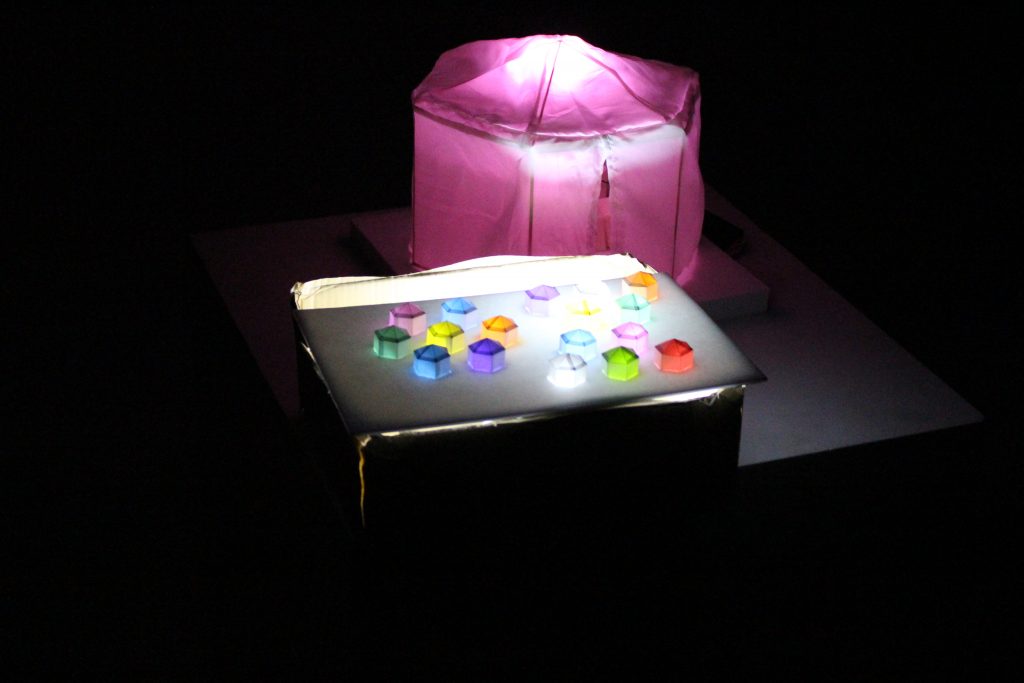

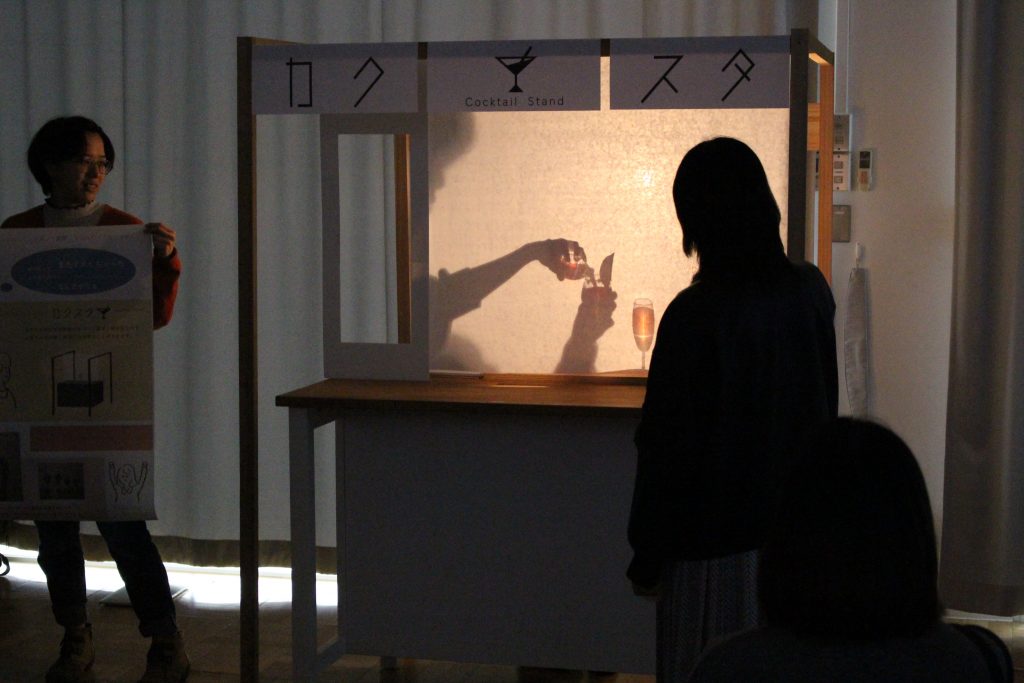

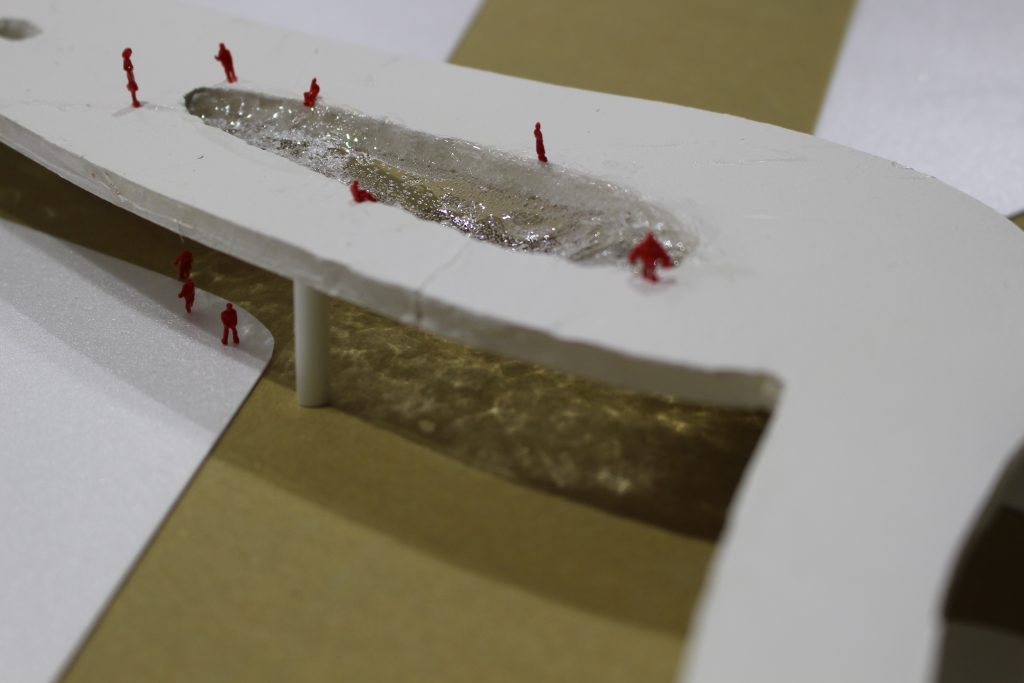

以前にお伝えした通り、課題のテーマは「てら・す」。照明の課題でした。

前半は工房棟のスタジオで、後半はデザインのプレゼンルームで行いました。

約1ヶ月と短めの期間の課題ですが、皆さんよく頑張ったと思います。

学生をみると、自分の成長のために大学・教員や授業をうまく利用している学生と、せっかくの環境をもっと活かしてくれたらいいのになという学生がいるようです。

まだ2年生の途中なので、今回の経験が今後に活かされることを期待しています。

うまく写真が撮れず、紹介したくても紹介できない作品も多かったのですが、作品の一部をご紹介します。

今年度から、環境デザイン演習2を担当することになりました。

環境デザインの3年生が受講する、設計演習です。

課題は「公園のような街」。

土浦市の中心市街地が対象地です。

旧城下町である土浦市の中心市街地には街区公園レベルの身近な公園が少ないです。

(城址を整備した亀城公園はありますが。)

街路樹も少ないです。

現代社会において地方都市の中心市街地に求められる「公園のような機能」を再考・再定義し、必要となる公共施設(様々な人たちが利用できる施設)を提案することで、街全体を「公園のような空間」として再整備するアイデアを考える課題です。

先週は、早速、現地調査の第一弾に行きました。

今週から秋学期が始まりました。

今年から、秋学期で担当する演習の授業が変わり、2年生の「デザイン演習4」と3年生の「環境デザイン演習2」を行うことになりました。

昨日は、デザイン演習4の初日。

デザイン演習4は情報・プロダクトデザインの山田博之准教授との担当です。

課題は「てら・す」。

サブテーマが「テンポをてらす」。

照明の課題です。照明器具の提案でも空間の提案でも可、リアルの世界の提案でもバーチャル(インターネット)の世界の提案でも可。2つの世界をつなぐ提案でも可。

という、自由度の高い、筑波大学芸術専門学群デザイン専攻「らしい」課題です。

初日は課題説明で終わり・・・ではなく、ブレインストーミングを行いました。

前回報告した対馬の夏季調査以後の主な出来事についてダイジェストで報告します。

この夏はいつもよりもスケジュール的にタイトな上、台風の影響も受けていて大変です。

まず、対馬の後は山形県飯豊町に小気候観測調査に行きました。

屋敷林(ヤシキバヤシ)・散居・カザライに関する調査です。

夏にはカザライはありませんが。

そして、8月1日に木ゼミがありました。

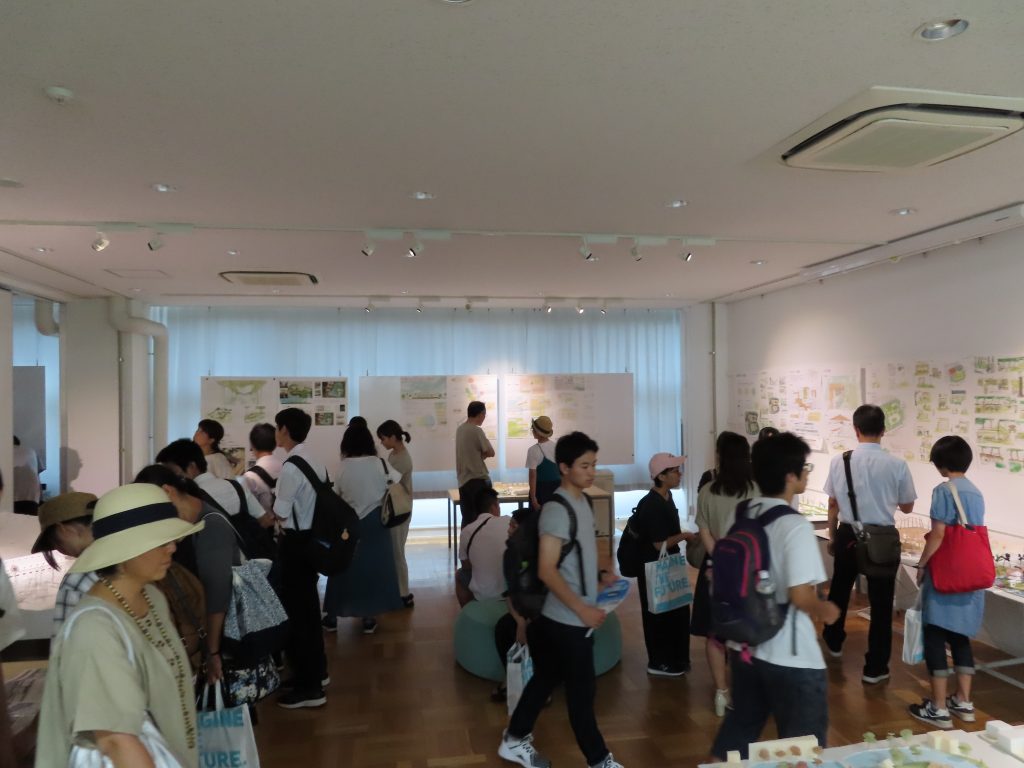

続いて、8月3日に大学説明会(オープンキャンパス)がありました。

今年も多くの高校生・ご家族が筑波大学芸術専門学群に来てくれました。

中には小学生の姿も。

留学生からの大学院受験に関する問い合わせも増えてきているように感じます。

翌週からは大分県津久見市へ。

名城大学・石井研究室との合同調査で、みかん小屋の現地調査を行いました。

津久見に行くたびにみかん農家の方をはじめ、地元の方々とのご縁が広がりつつあります。

本日は「木ゼミ」の審査会がありました。

前回からの進捗状況は・・・

浦川さんは、現地調査の内容などについて発表しました。

水畑さんは、津久見でのみかん栽培の歴史などについて発表しました。

質問に上手く答えられないところもありましたが、それもまた勉強ですね。

先生方からのアドバイスや質問を、今後に活かしてくれればと期待します。

本日は、「木ゼミ」の中間発表会がありました。

前回からの進捗状況は・・・

浦川さんは文献調査を進め、調査対象地域の水害の歴史を整理しました。

水畑さんは文献調査を進め、みかん小屋の概要を整理しました。

5月末から現地調査がはじまる予定です。

他の研究室の学生も、概ね順調に進めているようで、よかったです。

すでに現地調査をはじめている人もいました。

前回の発表から大幅にテーマを変更している学生はいませんでした。

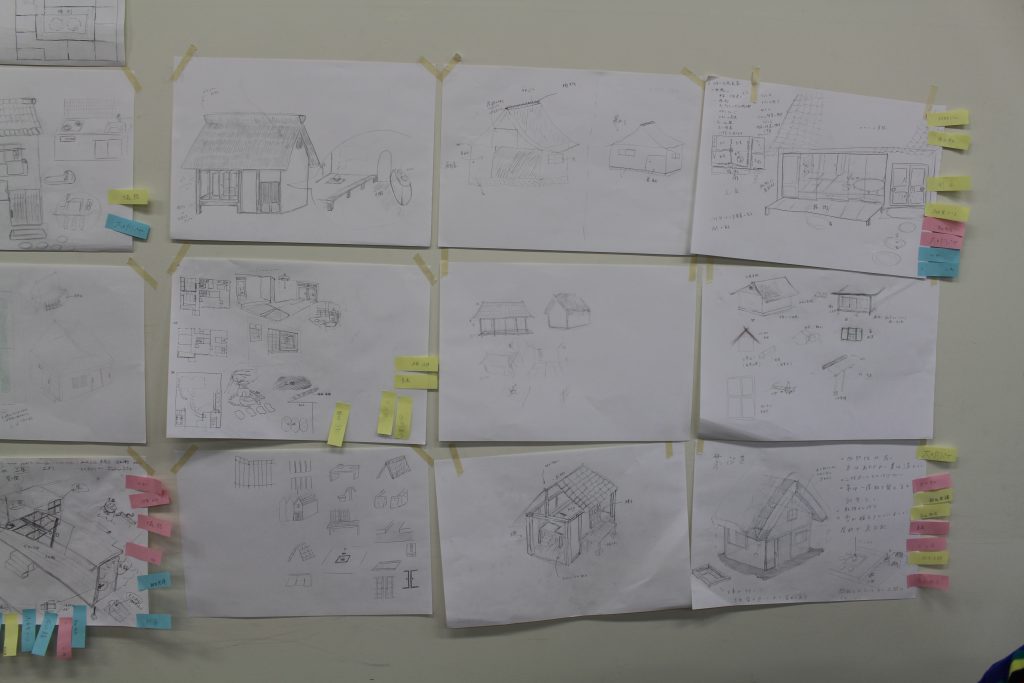

授業で、「日本の伝統民家」を絵で表現する、という内容を行いました。

日本の伝統民家というと、主には茅葺きの農家民家や京都などの町家を想像して描くのかな、と予想していたのですが・・・

壁一面に出揃った絵を見ると、瓦葺きの農家住宅が結構多くありました。

中には中廊下式の瓦葺き2階建て住宅も(学生による投票ではそれなりに得票しました)。

瓦葺きまたは茅葺きの勾配屋根、囲炉裏、畳、縁側、といった要素が多いようでした。

全体的には、今の学生が想定する「日本の伝統民家」と私の考える「日本の伝統民家」にはかなりの違いがあるように感じました。

ジェネレーションギャップ、ということで理解して良いのかどうか。

ゴールデンウィークも終わり、いよいよ令和の授業が始まりました。

本日は、橋本担当の令和の初授業として建築設備計画論がありました。

レポートに基づくグループディスカッションを行い、SDGsと建築デザインや建築設備の関係についてみんなで考えました。

持続可能な開発に向けて、建築デザインや建築設備が果たすべき役割の大きさや重要性をあらためて実感できたと思います。

本日は卒業研究のデザイン合同ゼミでした。

主に木曜日に行うので通称「木ゼミ」といいます。

木ゼミには、デザイン合同(情報・プロダクトデザイン、環境デザイン、建築デザイン)のもの、2領域合同(環境デザインと建築デザイン)のもの、環境デザイン単独のものがあります。

今回の内容は卒業研究のテーマ発表でした。

今年度、橋本研究室では浦川さんと水畑さんの2名が卒業研究に挑戦しています。

2人とも木ゼミでは初めての発表ですが、発表・質疑応答ともに上々の出来でした。

2人の頑張りと先輩のアドバイスの成果だと思います。