「人間と生活環境」第32巻,第1号に研究室の論文1編が掲載されました。

論文のタイトルは

「ミセ造りの現存状況に関する研究 徳島県南部における実態調査の結果に基づいて」

です。

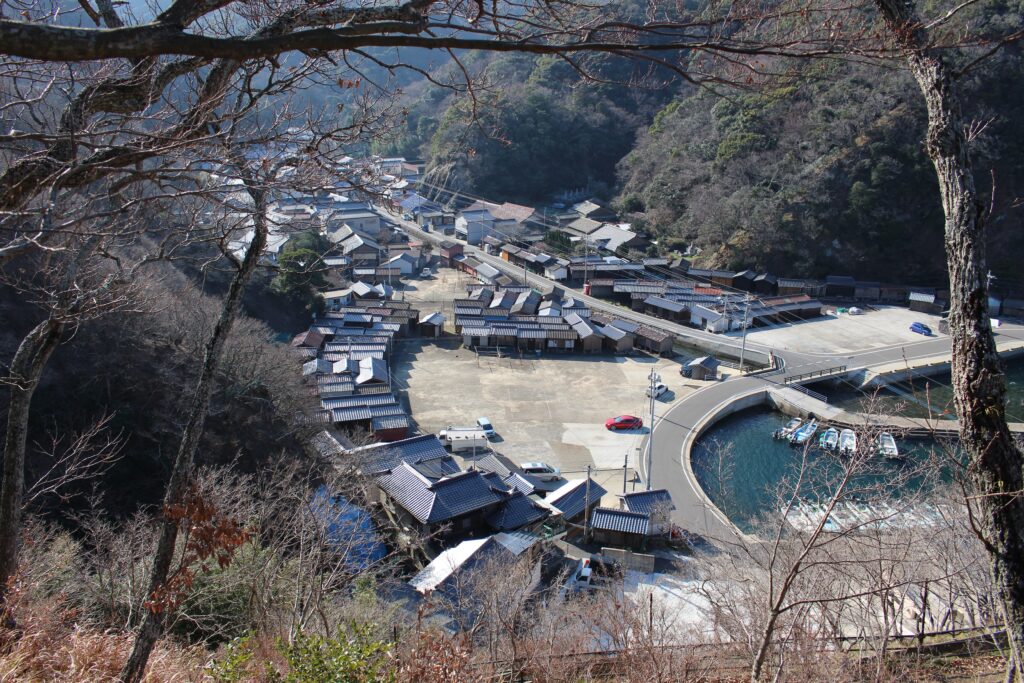

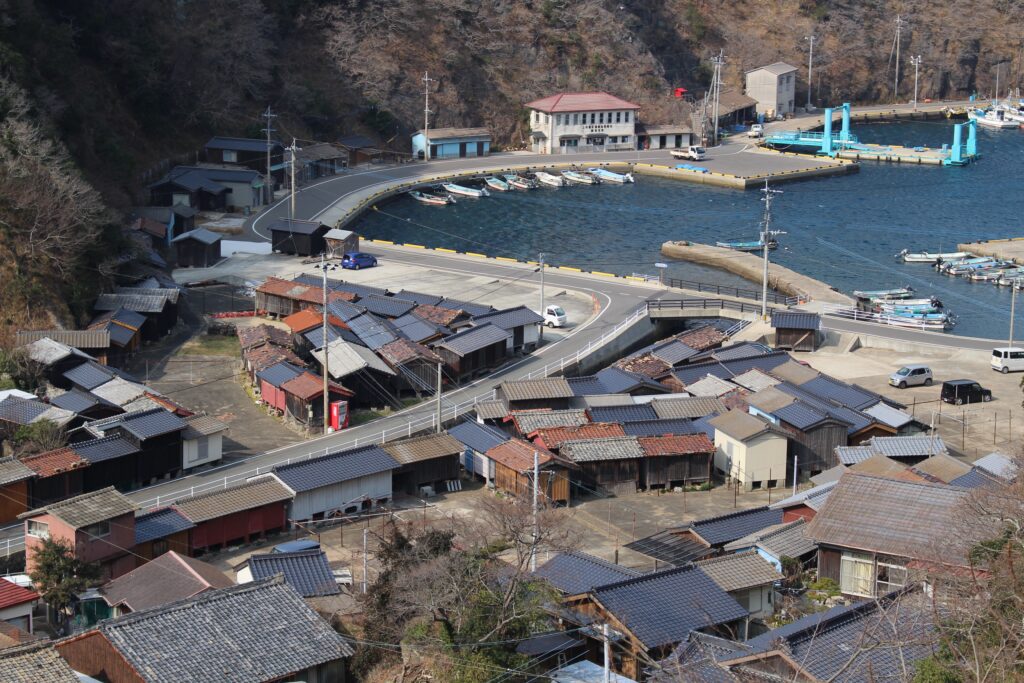

ミセ造りの調査については、このブログでもたびたびご紹介させていただいていますが、振り返ると・・・ミセ造りの調査は2021年から本格的に始めていたようです。

この写真を撮ったのも3年以上前。光陰矢の如し。

論文に関する報告です。

「人間と生活環境」第32巻,第1号に研究室の論文1編が掲載されました。

論文のタイトルは

「ミセ造りの現存状況に関する研究 徳島県南部における実態調査の結果に基づいて」

です。

ミセ造りの調査については、このブログでもたびたびご紹介させていただいていますが、振り返ると・・・ミセ造りの調査は2021年から本格的に始めていたようです。

この写真を撮ったのも3年以上前。光陰矢の如し。

「人間と生活環境」第29巻,第2号に研究室の論文1編が掲載されました。

論文のタイトルは

「大分県津久見市におけるみかん小屋の分布と建築特性の実態調査」

です。

修了生の水畑さんの卒業論文および修士論文の成果の一部を取り纏めた内容となっています。コツコツと丁寧に整理してくれました。感謝。

みかん小屋を含むみかん栽培景観のこれからを考える上で、重要な基礎資料となる論文だと思っています。

「まずは現状を正しく理解することが大切」という考え方は、景観だけではなく、様々なことに共通する大事で基礎的なことだと思いますが、疎かになってしまうこともしばしばありますよね。

ついつい、よく調べもしないで「わかった」つもりになってしまいます。

しかし、アップダウンのある現地調査は脹脛に効いたよなぁ。

橋本研究室の修了生である東北工業大学・講師の栗原広佑先生が、「人間-生活環境系学会奨励賞」を受賞し、第46回人間-生活環境系シンポジウムで授賞式がありました。

受賞した論文は栗原先生が博士後期大学院生として当研究室に在籍中に取り組んだ研究内容です。

受賞論文題目「山形県最上郡金山町における地域型住宅と薪ストーブ使用住宅の実態調査 森林資源の建材・燃料としての利用に着目して」

橋本研究室の修了生である東北工業大学・講師の栗原広佑先生が、「日本生気象学会 第31回研究奨励賞」を受賞し、第61回日本生気象学会大会(名古屋)で授賞式ならびに受賞記念講演がありました。

受賞した論文は栗原先生が博士後期大学院生として当研究室に在籍中に取り組んだ研究内容です。

受賞論文題目「薪ストーブ使用時に形成される居間の室内温熱環境の実測調査」

「人間と生活環境」第29巻,第1号に研究室の論文1編が掲載されました。

論文のタイトルは

「対馬における群倉の配置に関する小気候学的研究」

です。

あの時の調査は本当に寒かったなぁ。

Journal of the Human-Environment System Vol.23 No.2に研究室の論文2編が掲載されました。

論文のタイトルは、

Outdoor thermal environment of a traditional settlement with a group of wooden storehouses in summer daytime at Tsushima Island, Japan

(対馬の群倉を有する集落・鰐浦を対象とした熱環境の実測調査の研究です)

と

Microclimate in the Fields with Cycas Hedges in Amami Oshima,Japan

(奄美大島のソテツバテを対象とした熱環境の実測調査の研究です)

です。

人間-生活環境系学会の和文誌「人間と生活環境」 第26巻 第2号に研究室の論文2編が掲載されました。

論文のタイトルは、

山形県最上郡金山町における地域型住宅と薪ストーブ使用住宅の実態調査

森林資源の建材・燃料としての利用に着目して

と

対馬における石屋根のコヤの配置に関する小気候学的研究

です。

日本生気象学会雑誌 第56巻 第4号に研究室の論文が掲載されました。

論文のタイトルは、

薪ストーブ使用時に形成される居間の室内温熱環境の実測調査

山形県金山町の「地域型住宅」を含む木造戸建住宅を事例として

です。

「日本生気象学会雑誌 第55巻 第2号」に研究室の論文が掲載されました。

題目は「連続した屋敷森が夏季日中における集落気候形成に及ぼす影響」です。

茨城県つくば市の北部、筑波山の西側に位置する列村である洞下集落の屋敷森に関する研究です。

連続する屋敷森の夏季暑熱環境を緩和する効果を明らかにしています。

屋敷森により夏季日中の気温が涼しくなることを実証的に明らかにしました。

この効果は、エアコンにより涼しさをえる現代的な暮らしでも、省エネに寄与するものです。

このように、伝統的な民家・集落の熱環境手法を研究することで、現代における自然環境と調和した建築・都市デザイン手法への知見が得られます。

伝統的な民家・集落の暮らしには、単なる「省エネ」の手法だけではなく、現代的な暮らしが失いつつある環境体験の豊かさや、自然環境との付き合い方を再考するためのヒントや具体的な知見が蓄積されていると考えています。