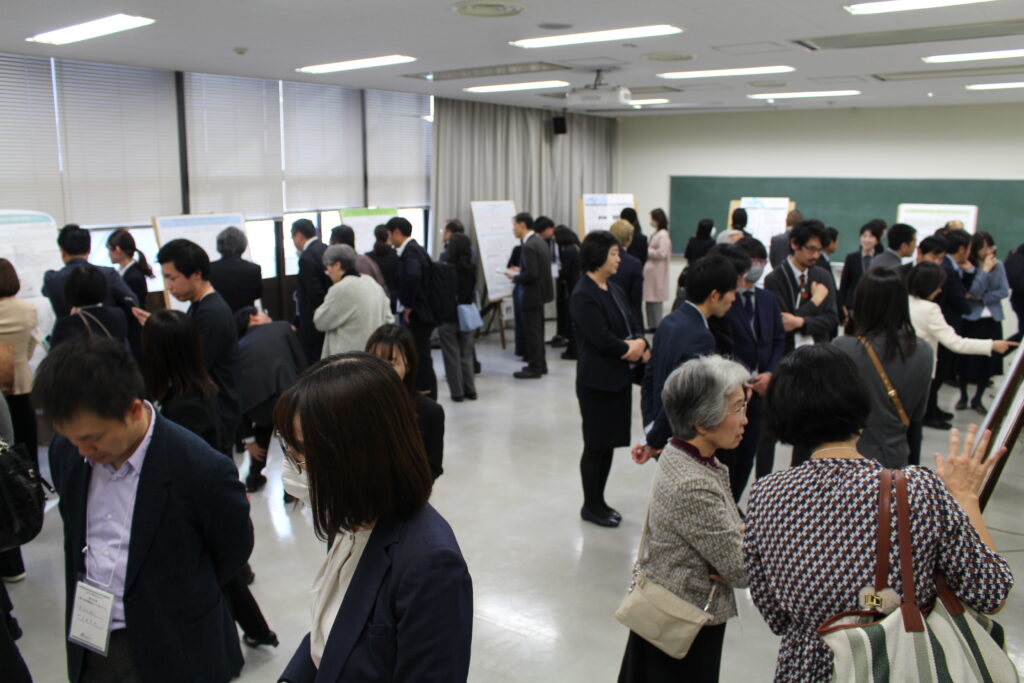

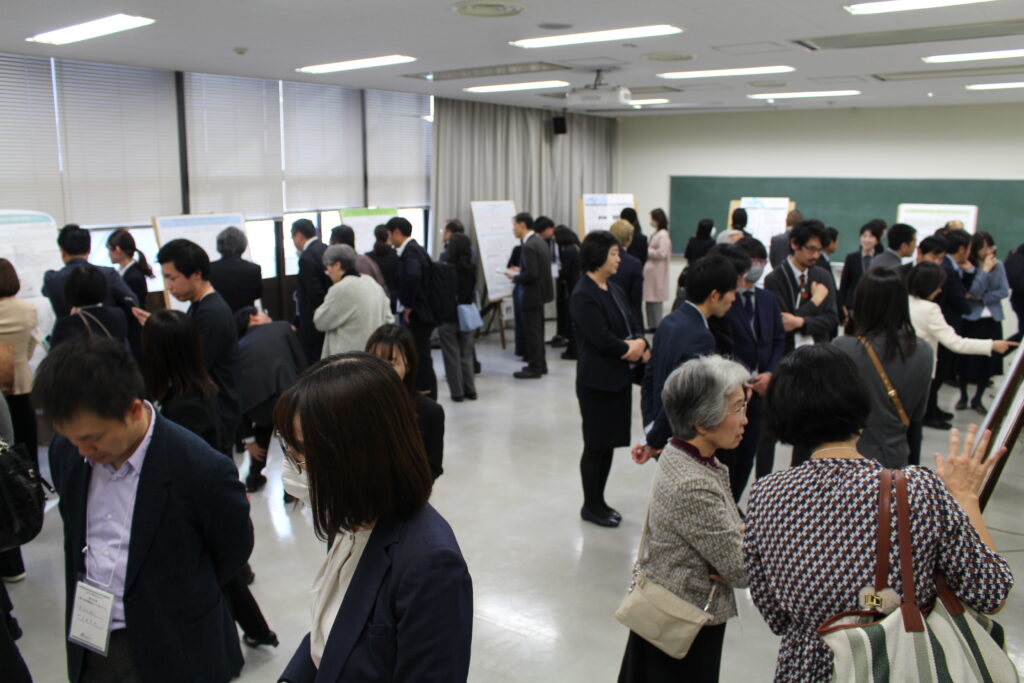

第48回 人間-生活環境系シンポジウム(つくば)が筑波大学で開催され、大会長を務めさせていただきました。

実行委員の先生方、本学助教の菅野先生、学生アルバイトの方々、受付スタッフの方々、多くの人たちに支えられながら、なんとか大過なく大役を果たすことができました。本当にありがとうございました。

ご参加いただいた皆様に心より「感謝」申し上げます。

その他の内容です。

第48回 人間-生活環境系シンポジウム(つくば)が筑波大学で開催され、大会長を務めさせていただきました。

実行委員の先生方、本学助教の菅野先生、学生アルバイトの方々、受付スタッフの方々、多くの人たちに支えられながら、なんとか大過なく大役を果たすことができました。本当にありがとうございました。

ご参加いただいた皆様に心より「感謝」申し上げます。

これは今月(2024年3月)のお話です。

高知県に「茶堂」と呼ばれる建物などを見に行ってきました。

今回は名城大学の石井先生と。

「茶堂」は昨年に徳島で見たお堂に似ていますが、「茶堂」の方が小さな建築のような気がします。

熊川宿と併せて、小浜西組に行って来ました。

ここにも下ミセ(ばったり床几)が。

開口部ではなく壁に取り付けられているものもあり、この地域では「座る場所」としての役割が主だったのでしょうか。

エアコンが普及する前には夕涼みなどで利用したそうです。

とはいえ、中には上ミセとセットのものも現存し、謎は残ります。

今回で、47都道府県全てでの宿泊を体験。

先月のお話です。なかなか報告が追いつきません。

福井県の熊川宿へ行って来ました。

雪が降ったり、雨が降ったり。北風は強い。寒かった。

町並みは、エリアによって、よく残っていたり、さほどでもなかったり。

ベンガラで彩られた建物と水路が印象的ですが、元々は茅葺きの町並みだったようで。

水路に架かる橋は、車が駐車できるようにこの大きさになっているようです。

現代的な生活と伝統的な町並みの保全をどの辺りで折り合いを付けるのかは難しい課題です。

そして、なんと、ここでも下ミセ(ばったり床几)が。

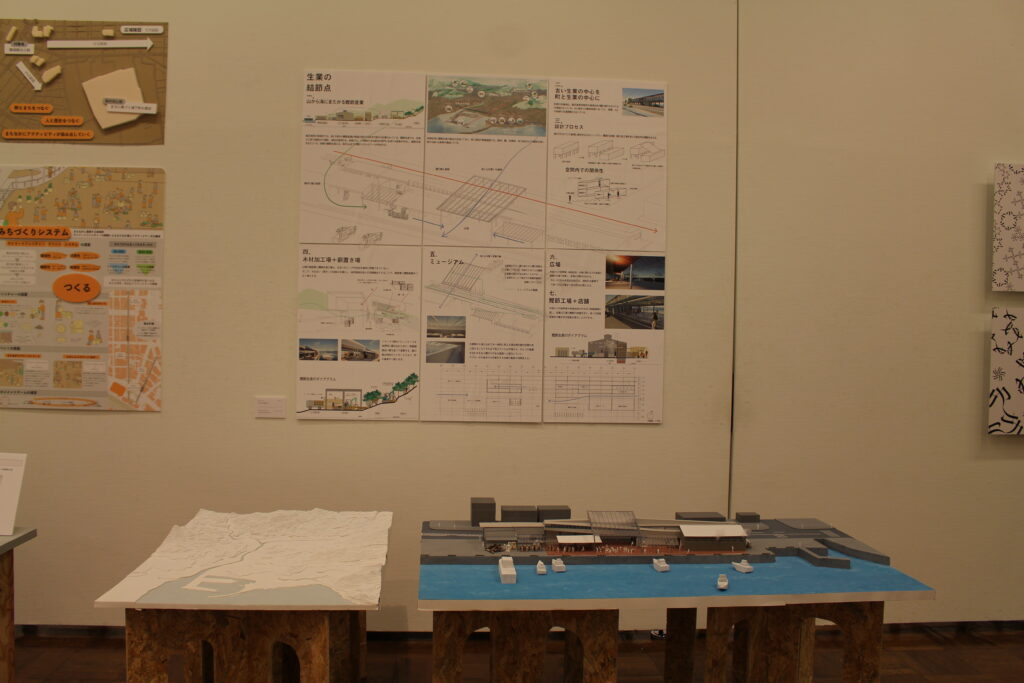

今年も卒業制作展が行われました。

環境デザインの卒業生は、展示に向けてブラッシュアップを頑張った様子が作品から伝わってきました。

例年とはちょっと違った展示スペースの配置でした。

静岡県焼津市の重要伝統的建造物群保存地区へ行ってきました。

明治以降に養蚕のほか、お茶やみかんの栽培を行っていた地域で、みかん小屋と思われる付属屋などが残っています。

斜面上の街道沿いに形成されているため、立派な石垣が積まれていました。

他ではあまり見たことのない開口部が気になりました。

旧街道がハイキングコースの一部になっているようで、平日にもかかわらず多くの中高年の方が歩いていました。

先日、名古屋の名城大学へ行き、「住まいと暮らしのデザイン研究成果発表会」に出席してきました。

私も屋敷森の話を少々させていただきました。

今年初の名古屋。

みたらし団子と黒ビールが懐かしかったです。

近々、もう一度、名古屋に行く予定があります。

半月ほど前のお話です。

コソボおよびモンテネグロの方々に屋敷森のお話をする機会がありました。

大学で60分ほどの簡単なレクチャーの後、石岡市の大増集落でイキグネの現地視察のご案内をしてきました。

JICAがコソボやモンテネグロで耕地防風林の整備を助成しているとかで、それに関連した研修の一環とのことでした。

研究室OBで指揮者の松川創くんから朗報が届きました。

なんと!ルーマニアで開催されたIONEL PERLEA International Conducting Competition 2023というコンクールで3位に入賞したとのことです!!

以前、このブログでも2020年11月の記事で松川くんがプロ指揮者としてデビューした時のコンサート情報を紹介しました。

その後、コロナ禍でなかなか難しい社会情勢となったのですが、昨年11月からヨーロッパに拠点を移して活動していたとのこと。

今後のますますの活躍に期待大です!!!

松川くんから写真を提供してもらったので、ご紹介します。

鹿児島県に行ってきました。

薩摩藩では外城制度という独自の体制のもと、「麓」と呼ばれる武家屋敷群が各地にあったそうです。

今回は、出水麓、蒲生麓、入来麓を中心に、鹿児島県の北西側を廻ってきました。

奄美大島はこのところ毎年のように行っているのですが、九州本島の鹿児島県に行くのは高校生・大学生の時以来。

当時は桜島や知覧に行った記憶がありますが、知覧が「麓」の一つであることは全く知りませんでした。

鹿児島空港に行くのも初めて。

これで、九州本島の主な空港で行ったことがないのは熊本空港のみとなりました。

因みに、四国では香川空港に行ったことがありません。

熊本空港と香川空港の制覇が次の目標??

まずは出水市の出水麓へ。ここは重伝建地区です。

偶然ですが、今回の旅での最初の「麓」としてここを訪れて良かったと思いました。

立派な資料館が最近整備されており、「麓」について最初に基礎勉強することができました。

また、見学が可能な2棟の武家屋敷では、管理人の方々にいろいろと教えてもらうことができました。

次は蒲生麓へ。

ここは重伝建地区ではないのですが、多くの門がありました。

日本一の大クスが有名です。

最後は入来麓。

ここは茅葺きの建築物が現存しています。

また、中世山城の跡が近くにあります。

「麓」以外にも興味深いところがいくつか道中にあり、ちょこちょこ寄り道しました。