第48回 人間-生活環境系シンポジウム(つくば)が筑波大学で開催され、大会長を務めさせていただきました。

実行委員の先生方、本学助教の菅野先生、学生アルバイトの方々、受付スタッフの方々、多くの人たちに支えられながら、なんとか大過なく大役を果たすことができました。本当にありがとうございました。

ご参加いただいた皆様に心より「感謝」申し上げます。

第48回 人間-生活環境系シンポジウム(つくば)が筑波大学で開催され、大会長を務めさせていただきました。

実行委員の先生方、本学助教の菅野先生、学生アルバイトの方々、受付スタッフの方々、多くの人たちに支えられながら、なんとか大過なく大役を果たすことができました。本当にありがとうございました。

ご参加いただいた皆様に心より「感謝」申し上げます。

ちょっと前、いや、だいぶ前?先月のお話です。

第63回 日本生気象学会大会(東京)に参加してきました。

発表題目は「対馬のコヤの室内温熱環境」です。

なかなか興味深い結果が出たので、冬季調査も行いたいと考えています。

考察に関する貴重なご意見、アドバイスもいただきました。

会場は法政大学・市ヶ谷キャンパスだったのですが、「同じ日本の大学なのか??」とびっくりするほど綺麗で立派な施設でした。

東京の私大と国立大でキャンパスを比較するのがおかしい・・・のでしょうか??

愛媛県の内子町に現地調査に行ってきました。

伝統的な町並みに現存する蔀戸や床几の調査を中心に、屋根付きの橋の視察などを行ってきました。

今回の調査は、島根大学の小林准教授と、東北工業大学の栗原講師との合同調査でした。

あっという間に9月も1週間が過ぎようとしています。

ようやく、ちょっと秋の気配がしてきました。

先月の調査の報告がまだでした。

8月後半は徳島県へ調査に行ってきました。

今回は名城大学・石井先生、島根大学・小林先生、東北工業大学・栗原先生との合同調査でした。

環境班は小気候観測調査を実施。

4月から研究室に所属している大学院の学生も現地調査に初参加。

暑い中、頑張ってくれました。

日焼け対策をしていない私は、すっかり肌の色が変わりました。

長崎県の対馬へ調査に行ってきました。

今回の調査は、大同大学・渡邊先生と東北工業大学の栗原先生との合同調査でした。

「対馬の夏はけっこう涼しい」という印象を持っていたのですが、今回はこれまでに体験したことないような「暑い対馬」でした。

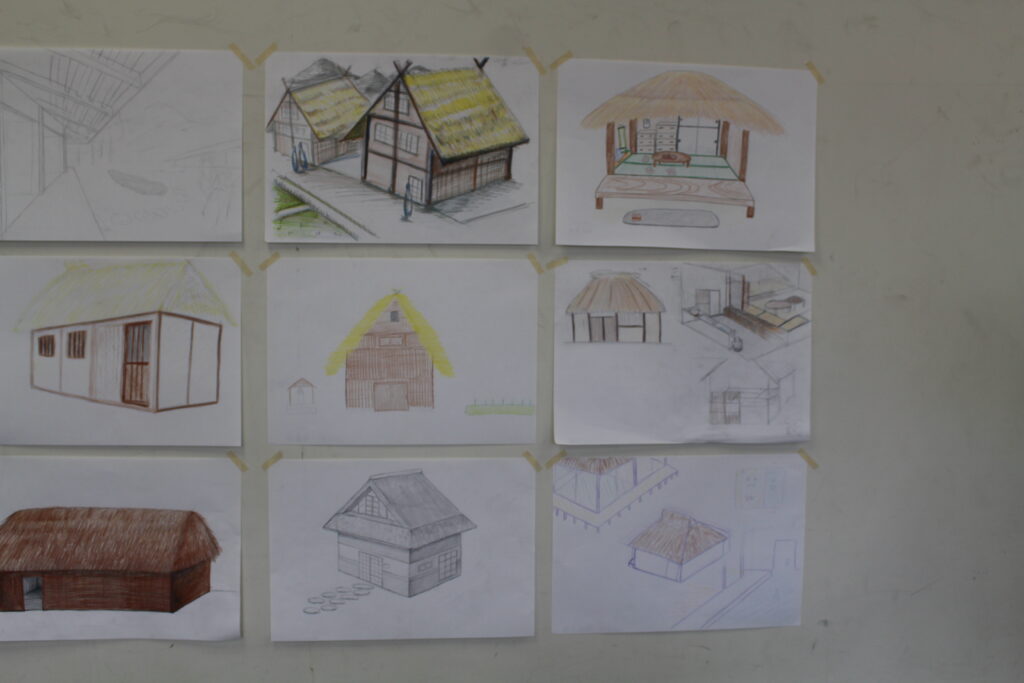

今年も、授業で学生たちのイメージする伝統民家を描いてもらいました。

まずは脳内イメージで。

次に、画像検索をサポートに使って、描いてもらいました。

連休の間の日の授業で行ったためか、欠席者がいつもより多かったのが残念でした。

対馬に調査に行ってきました。

今年度最後の調査です。

今回は、名城大学の石井先生と東北工業大学の栗原先生との合同調査でした。

椎根集落の群倉で小気候観測等の温熱環境実測調査を行いました。

これは今月(2024年3月)のお話です。

高知県に「茶堂」と呼ばれる建物などを見に行ってきました。

今回は名城大学の石井先生と。

「茶堂」は昨年に徳島で見たお堂に似ていますが、「茶堂」の方が小さな建築のような気がします。

熊川宿と併せて、小浜西組に行って来ました。

ここにも下ミセ(ばったり床几)が。

開口部ではなく壁に取り付けられているものもあり、この地域では「座る場所」としての役割が主だったのでしょうか。

エアコンが普及する前には夕涼みなどで利用したそうです。

とはいえ、中には上ミセとセットのものも現存し、謎は残ります。

今回で、47都道府県全てでの宿泊を体験。

先月のお話です。なかなか報告が追いつきません。

福井県の熊川宿へ行って来ました。

雪が降ったり、雨が降ったり。北風は強い。寒かった。

町並みは、エリアによって、よく残っていたり、さほどでもなかったり。

ベンガラで彩られた建物と水路が印象的ですが、元々は茅葺きの町並みだったようで。

水路に架かる橋は、車が駐車できるようにこの大きさになっているようです。

現代的な生活と伝統的な町並みの保全をどの辺りで折り合いを付けるのかは難しい課題です。

そして、なんと、ここでも下ミセ(ばったり床几)が。