再び、河内町へ水屋・水塚の調査に行ってきました。

この日は春というよりも、初夏のような陽気でした。

河内町の水塚は本当に規模が大きいです。

水屋がなくなった水塚を庭としてきれいにしている例が散見されました。

橋本研究室での研究活動を紹介します。

再び、河内町へ水屋・水塚の調査に行ってきました。

この日は春というよりも、初夏のような陽気でした。

河内町の水塚は本当に規模が大きいです。

水屋がなくなった水塚を庭としてきれいにしている例が散見されました。

水屋・水塚の調査で河内町に行きました。

コロナ禍で外出する機会が減り、久しぶりにたくさん歩いた気がします。

現地調査や学会などへ気兼ねなく行ける日が早く来ることを祈ります。

河内町の水塚は規模の大きいものが多かったです。

水屋の建築物が、倉や納屋ではなく離れの住宅のものもいくつかありました。

Journal of the Human-Environment System Vol.23 No.2に研究室の論文2編が掲載されました。

論文のタイトルは、

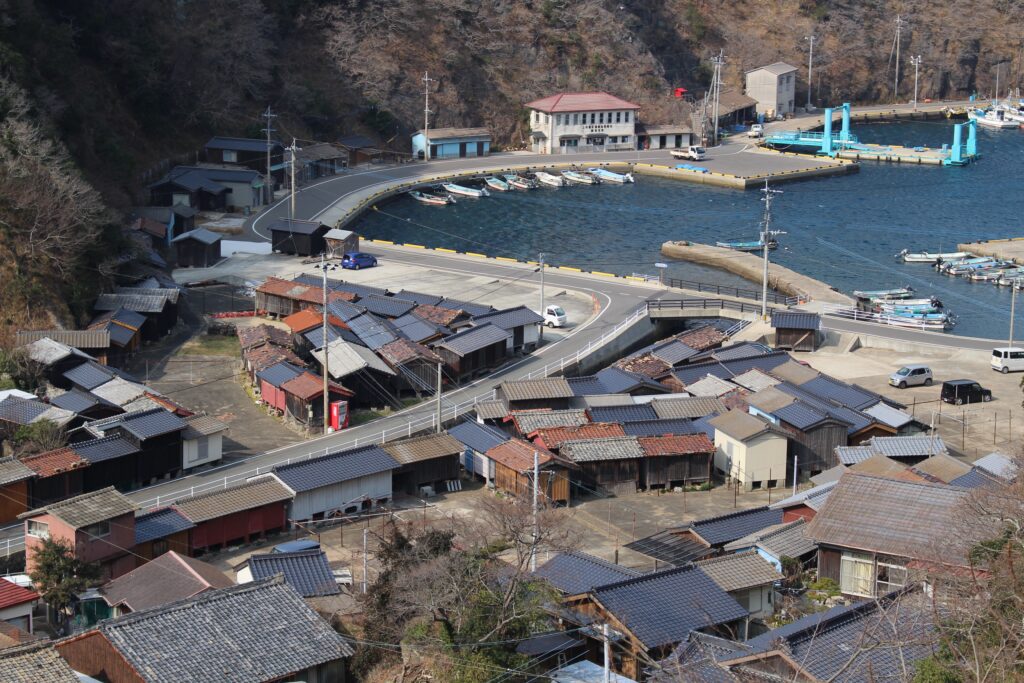

Outdoor thermal environment of a traditional settlement with a group of wooden storehouses in summer daytime at Tsushima Island, Japan

(対馬の群倉を有する集落・鰐浦を対象とした熱環境の実測調査の研究です)

と

Microclimate in the Fields with Cycas Hedges in Amami Oshima,Japan

(奄美大島のソテツバテを対象とした熱環境の実測調査の研究です)

です。

大同大学・渡邊慎一教授の研究室、名城大学・石井仁教授の研究室と合同卒論中間発表会を行いました。

今年度はコロナ禍ということで、研究の進捗状況も踏まえ、例年よりも時期を少し遅らせての開催となりました。

そして、初のオンラインでの開催でした。

開催にあたってはいろんな議論があり、一時は今年も中止もやむなしとの意見もありましたが、オンラインで開催することができてよかったと感じています。

なにより、発表した学生たち自身が、これを機会に研究を積極的に進めることができたと実感できていると思います。

橋本研究室の発表は以下の通りです。

水畑日南子さん:大分県津久見市におけるみかん小屋の景観に関する研究

伊藤梨沙さん:庭の構成要素としての水塚の植栽 小貝川下流域を中心として

浦川京子さん:(仮)都市のヒーリングスポットの提案

(発表順)

津久見調査の追記です。

前回の報告から、だいぶ時間が経ってしまいました。

今回の調査でも、「かつてのみかん畑」を歩きました。

遠くから見ると杉林や雑木林の様に見える山の中に入っていくと、苔生した石垣の段々畑に遭遇します。

昨年度に同じ様な光景を目にした時は、フォトジェニックな場所だな〜としか感じませんでした。

今回はもう少し深く考えることができ、石垣の段々畑に木々が生えることにより、斜面の保水力が上がるとともに崩れにくくなるなど、防災の効果があるのではないか・・・と想像しながら調査していました。

一方で、手入れが行き届かず、石垣が崩壊して危険な状態になっているところもありました。

みかん畑がなくなった斜面地の石垣を保全・補修する意義が多面的にありそうです。

その他にも、防風垣の跡や山の上部に開拓されたみかん畑など、あらたな発見もあった調査でした。

大分県津久見市に行ってきました。

みかん小屋の調査です。

出発間際になって台風が発生しましたが、なんとか調査を実施できました。

曇ったり、雨が降ったり、晴れてきたり、台風と秋雨前線の影響を受けて毎日お天気が変わるなか、斜面を登ったり降りたり。

橋本は主に斜面地を調査してきたのですが、ふくらはぎがパンパンになりました。

それから、これまでの調査でお世話になった、津久見市役所の五十川さんと、浜茶屋の加茂さんに、水畑さんの卒業論文をお渡しすることができました。

住民の方からは、牛を使ってみかんを運んだとか、道路が整備されるまでは臼杵まで山を越えてみかんを運んだといった、昔のお話を伺うこともできました。

細部に目を向けると津久見のみかん栽培やみかん小屋のタイプには地域性があるようで、ますます興味深くなってきました。

ちょっと、どうしても現地で確認しなくてはならないことがありまして、奄美大島に一人で行ってきました。

これまで何度も奄美を訪れていますが、一人で行ったのは初めてだと思います。

台風と台風の合間の日程で行くことができ、なんとか目的は達成してきました。

初日は雨交じりのあいにくの天候でしたが、二日目は晴れました。

実質、3時間しかほどしか太陽の下にはいなかったのですが、結構、肌がヒリヒリしまして。

奄美の紫外線を侮ってはいけませんね。

龍ケ崎に行ってきました。

今回は龍ケ崎市史の編さん当時に水屋・水塚の調査をされた方にお話を伺いに、龍ケ崎市歴史民俗資料館へ。

当時の写真などを見せていただいた後、現地を案内していただきました。

今までに見たことのない、とても大きな水塚などを紹介していただきました。

その後、足を延ばして利根町へ。

茅葺民家がありました。

今回は取手市取手地区に行きました。

小貝川流域での水屋・水塚調査シリーズです。

少しずつですが、調査対象の確認をしつつ、調査へのご協力を依頼してまわっています。

今回も魅力的な水屋・水塚が見つかりました。

新型コロナウイルスだけでなく、熱中症にも気をつけながら、徒歩でテクテク調査します。

小貝川周辺での水屋・水塚の調査を久しぶりに再開しました。

3月以来です。

もちろん、コロナウイルス対策を行いながらの調査になります。

橋本研究室もそうですが、現地調査に重きを置いている研究室はコロナウイルスの影響でかなり苦労しているのではないでしょうか。

その上、梅雨がなかなか明けなくて困っています。

曇り空の日の午後になんとか歩き回ることができたのですが、それなりに日焼けしました。

3月は取手市藤代地区を中心に調査を行いましたが、少し範囲を広げて、お隣の龍ケ崎市で水屋・水塚の確認を行いました。

シュロの木が良いアクセントになっていましたよ。