今年も、授業で学生たちのイメージする伝統民家を描いてもらいました。

まずは脳内イメージで。

次に、画像検索をサポートに使って、描いてもらいました。

連休の間の日の授業で行ったためか、欠席者がいつもより多かったのが残念でした。

授業の内容・様子を紹介します。

今年も、授業で学生たちのイメージする伝統民家を描いてもらいました。

まずは脳内イメージで。

次に、画像検索をサポートに使って、描いてもらいました。

連休の間の日の授業で行ったためか、欠席者がいつもより多かったのが残念でした。

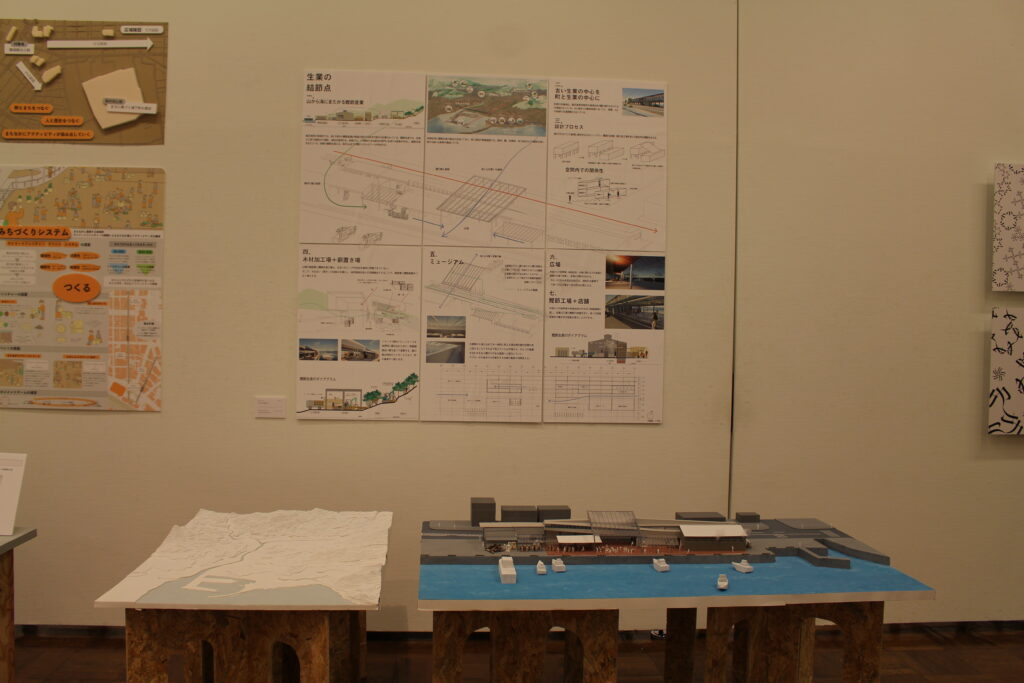

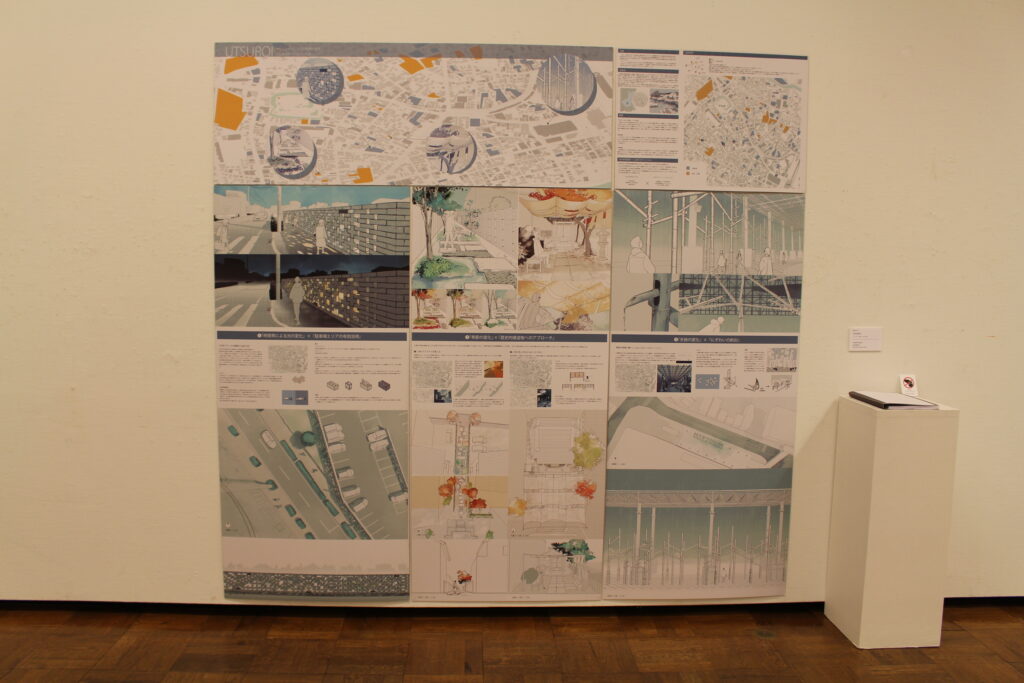

今年も卒業制作展が行われました。

環境デザインの卒業生は、展示に向けてブラッシュアップを頑張った様子が作品から伝わってきました。

例年とはちょっと違った展示スペースの配置でした。

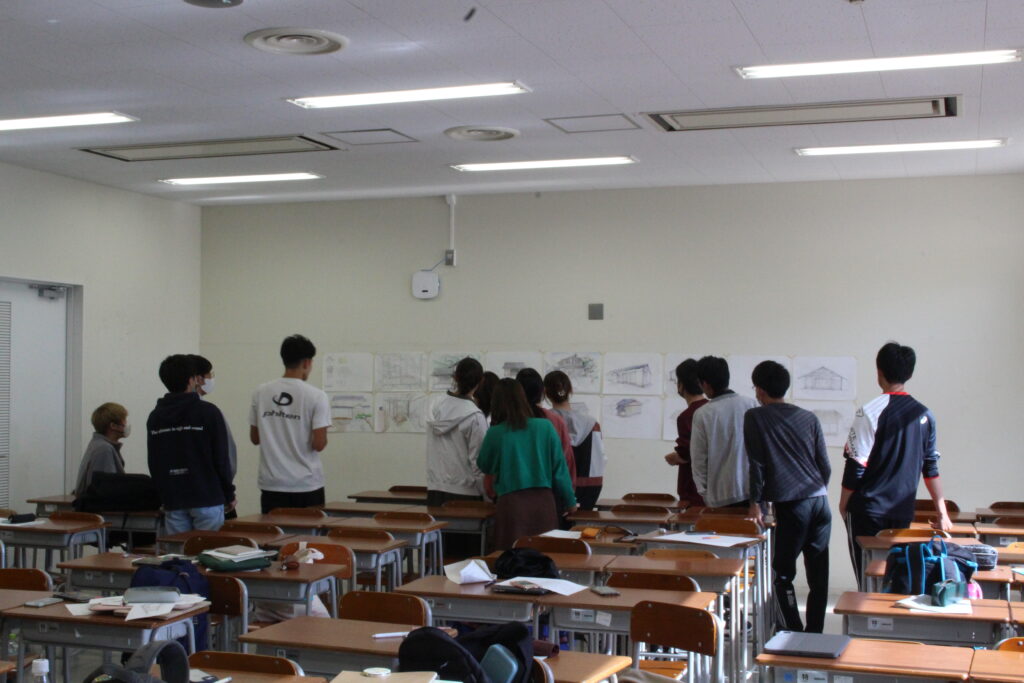

卒業制作発表会の翌日、3年生の環境デザイン演習Cの発表・講評会がありました。

プリンターのトラブルで開始時刻は遅れに遅れ・・・。

一年後の卒業制作提出では、このようなことがないように祈ります。

先週のお話です。

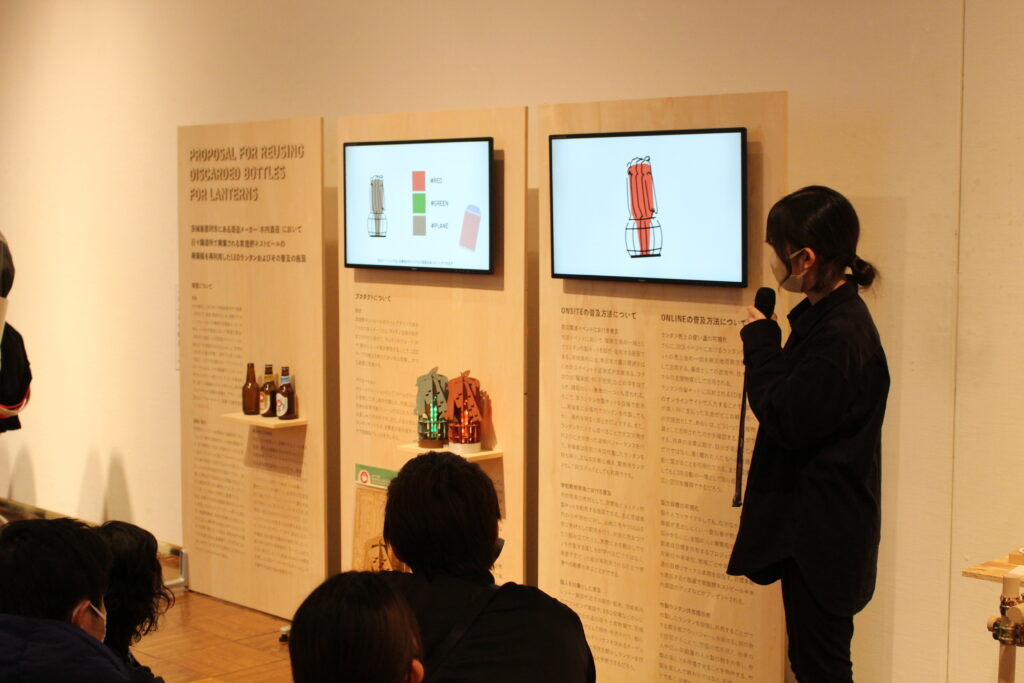

卒業制作発表会が行われました。

近年は、ポスター発表形式といいいますか、各自が展示作品の前で随時説明を行い、教員や学生が自由に見てまわるという方法で行っています。

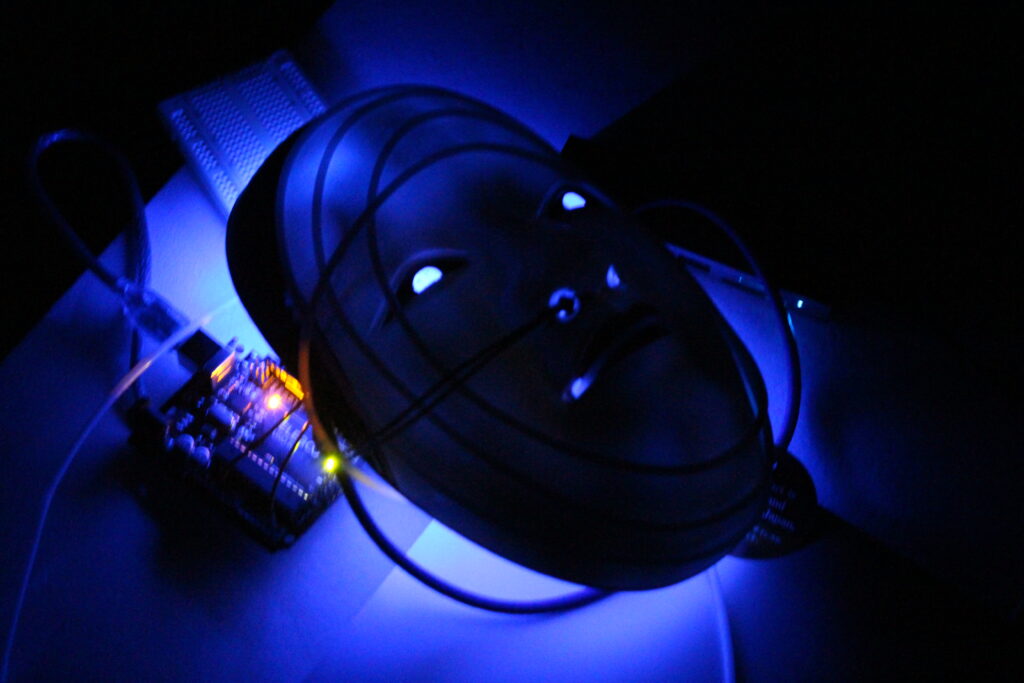

デザイン演習4の発表・講評会がありました。

今年もメインテーマは「てら・す」。

今年のサブテーマは「余暇をてらす」でした。

商品化できそうなアイデアもいくつか。

全体的に、自身の初期アイデアに粘り強く向き合った学生が多かったような気がします。

いい傾向ではないでしょうか。

9月下旬に学外演習で「四国の右下」へ行ってきました。

吉良川町と出羽島の重要伝統的建造物群保存地区を訪れたり、世界初のDMV(Dual Mode Vehicle)を体験したり、柚子の加工工場を見学したりと、なかなか盛り沢山のスケジュールでした。

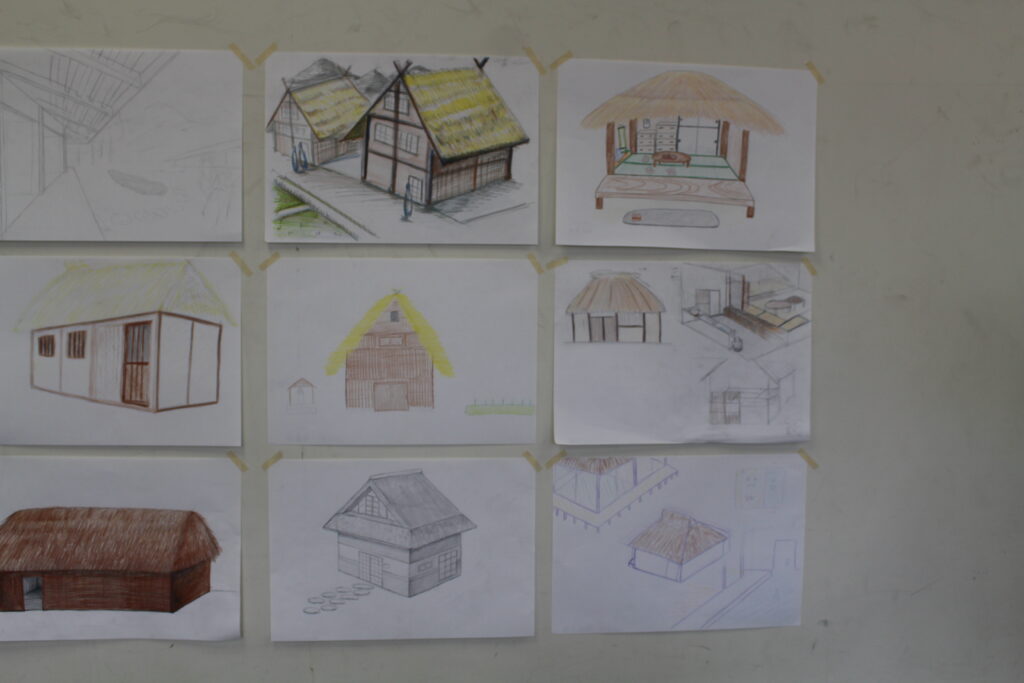

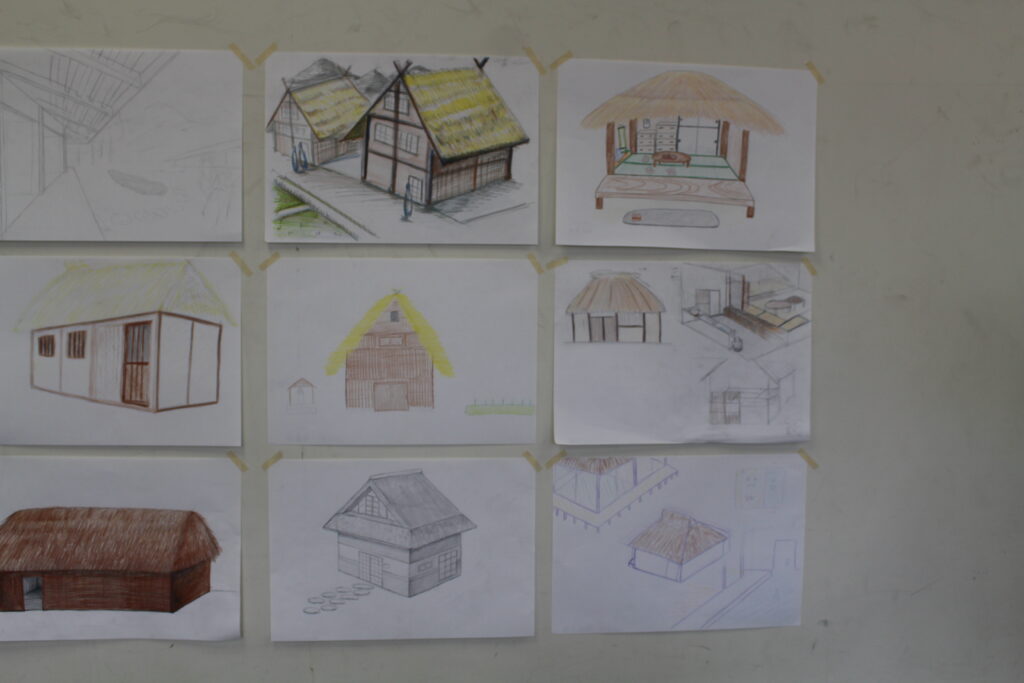

今年も授業で「典型的な日本の伝統民家」のイメージを絵に描いてもらいました。

例年は合掌造り風の絵を描く学生が多いのですが、今年はほとんどいませんでした。

理由はわからないです。

もしかすると、コロナ禍で外出や旅行の機会が減った影響?

それとも、最近の学生はテレビを見ない人が増えているので、メディアとの接し方が変わってきている影響?

などと考えてみましたが。。。ワカリマセン。

屋根を見ると、茅葺きよりも瓦葺きの方が多いですね。

学生からの支持を集めた作品も、2階建ての瓦葺でした。

茨城県つくば美術館で修了制作展(後期)が開催され、環境デザイン領域の展示があります。

会期は2023年2月28日(火)から3月5日(日)です。

茨城県つくば美術館で卒業・修了制作展が開催中です。

卒業制作展でのギャラリートークが行われました。

かなりの人出で、だいぶコロナ前の社会に戻りつつあるのかな、という実感がありました。

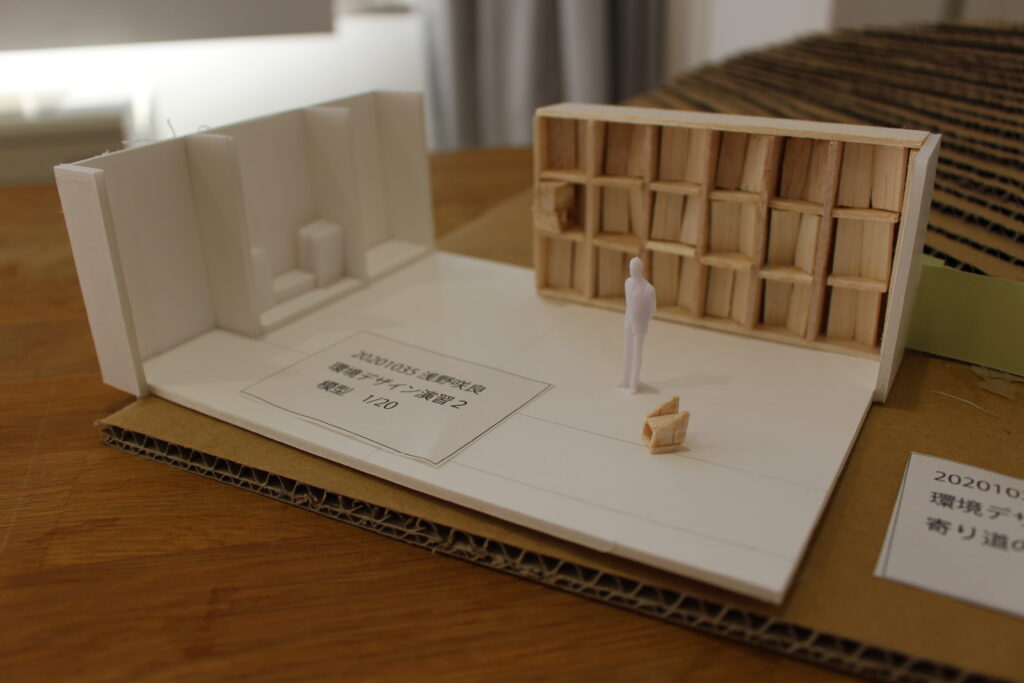

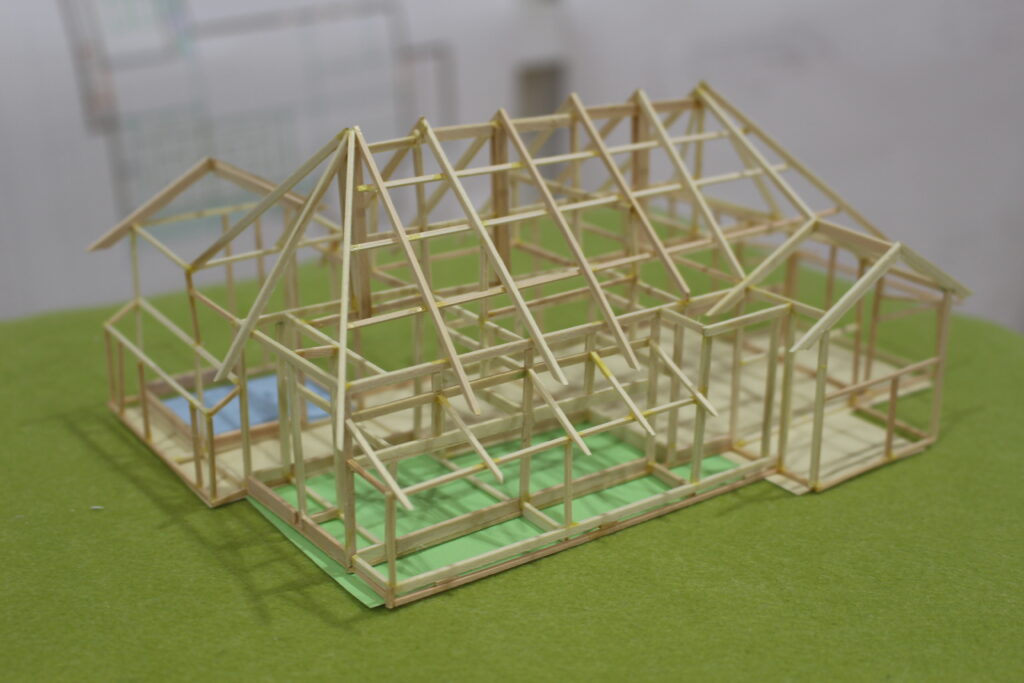

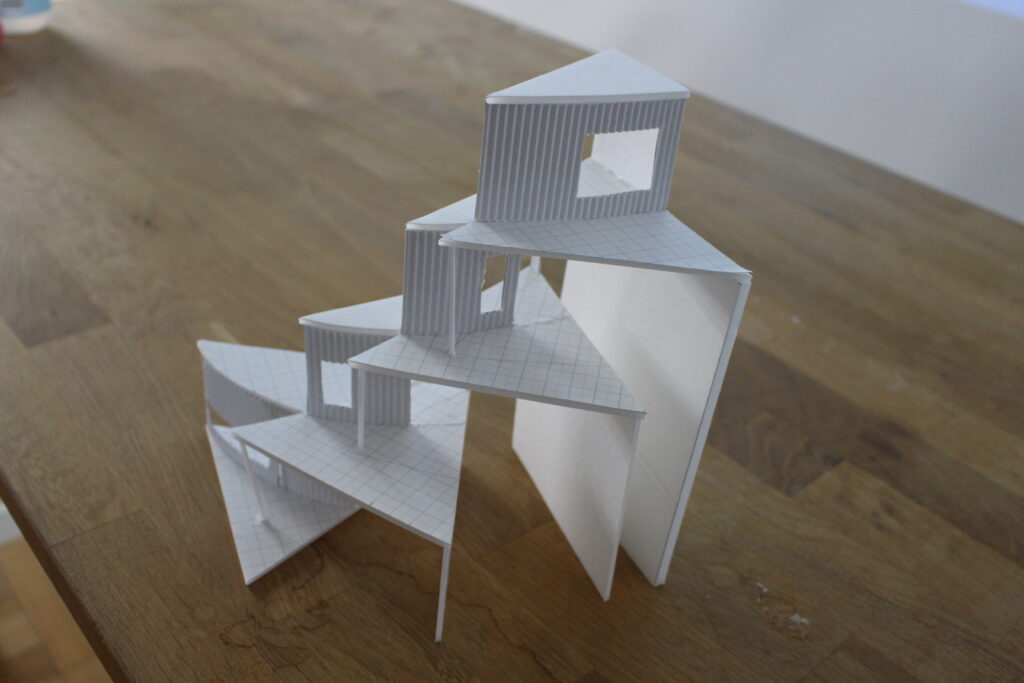

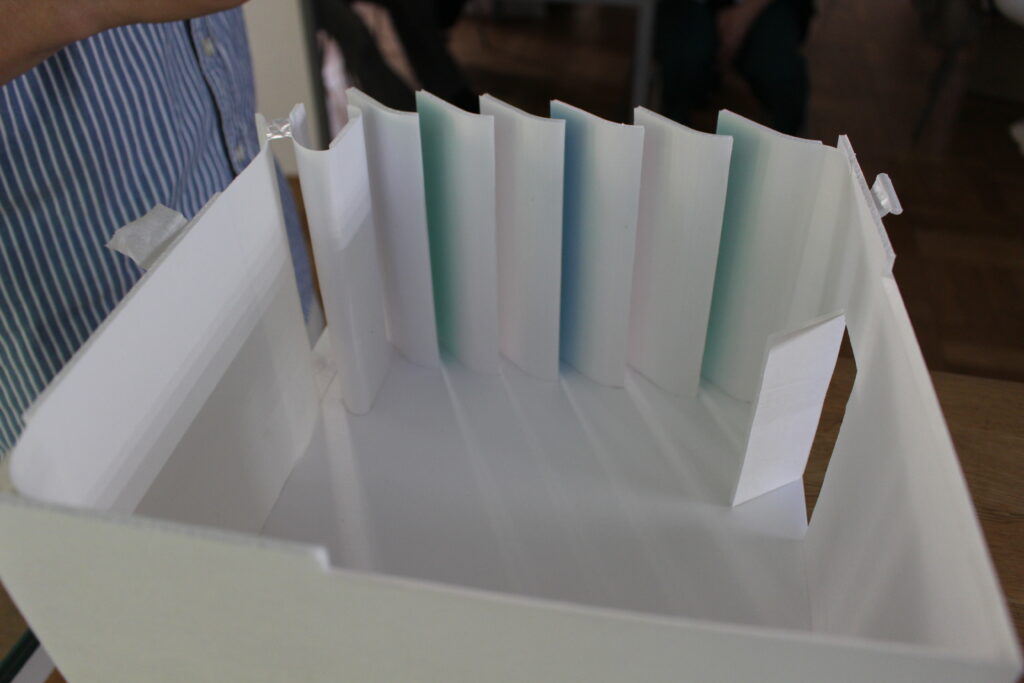

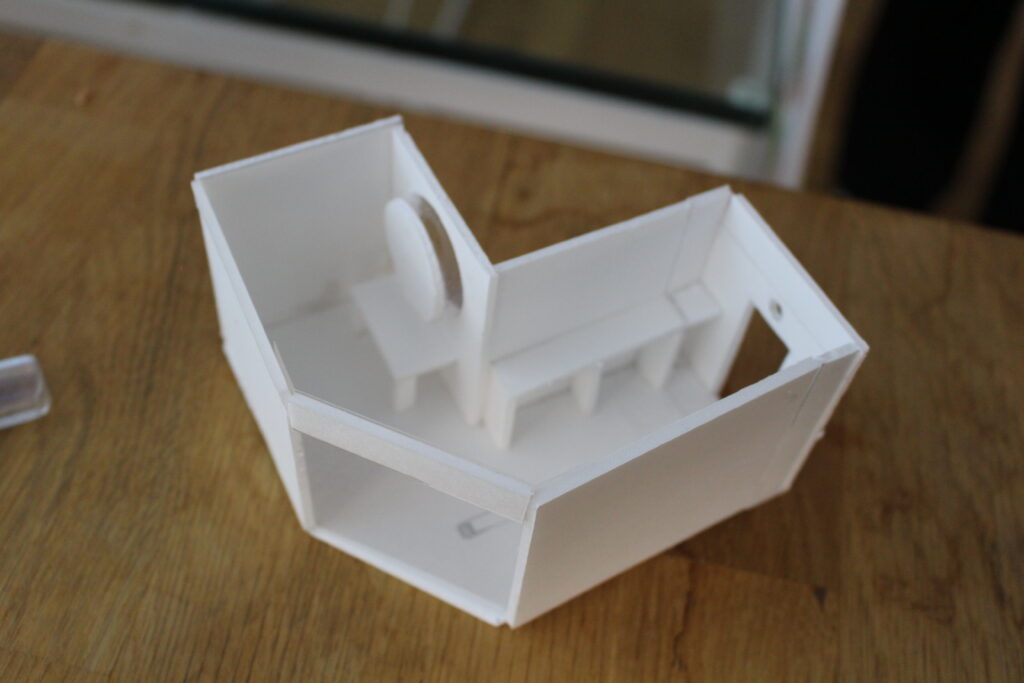

環境デザイン演習2の発表・講評会を行いました。

新潟県に実在する空き家となった古民家を「公共施設的な何か」として「新たな価値観の『場』」として再利用する提案ができないか、という課題でした。

学生たちの提案を見ると、「交流」が共通するテーマとして浮かび上がり、

・地域の人たちが音楽を通じて楽しめる空間

・地域の人たちが読書を通じてのんびり過ごせる空間

・移住を促進するような取り組みができる空間

をそれぞれ描いてくれました。

それらから読み取れる今後の改修方法を考えるヒントとして

・古民家の全て(空間全体)を再利用しなくても、部分的な改修でも良いのではないか、つまり、かつての「部屋」を全て「部屋」として利用しなくても、土間空間を拡張したり、あえて手を加えない(利用しない、そのままにしておく)という部分があるのもアリではないか

・年間を通しての利用を前提とするのではなく、春から秋くらいまでの降雪・積雪がない時期の利用を想定しても良いのではないか

・型ガラスなど、建築そのもの以外にも利用価値のあるものがあるのではないか

・「建築物の改修」という方向性だけでなく、「建築物を活かせる家具」を挿入して空間を再構成するという方法もあるのではないか

などといったアイデアの収穫がありました。

古民家の再利用や移住促進のアイデアには、まだまだいろんな可能性がありそうです。