少し前のことですが、房総半島の南端に行ってきました。

南房総市をはじめ、房総半島の南部に行くと、イヌマキの生垣景観が目に付きます。

また、みかんの木やソテツも。

「生垣」「みかん」「ソテツ」。

なんと、これまで行ってきた緑化デザインに関する研究のキーワードが南房総には揃っていました。

少し前のことですが、房総半島の南端に行ってきました。

南房総市をはじめ、房総半島の南部に行くと、イヌマキの生垣景観が目に付きます。

また、みかんの木やソテツも。

「生垣」「みかん」「ソテツ」。

なんと、これまで行ってきた緑化デザインに関する研究のキーワードが南房総には揃っていました。

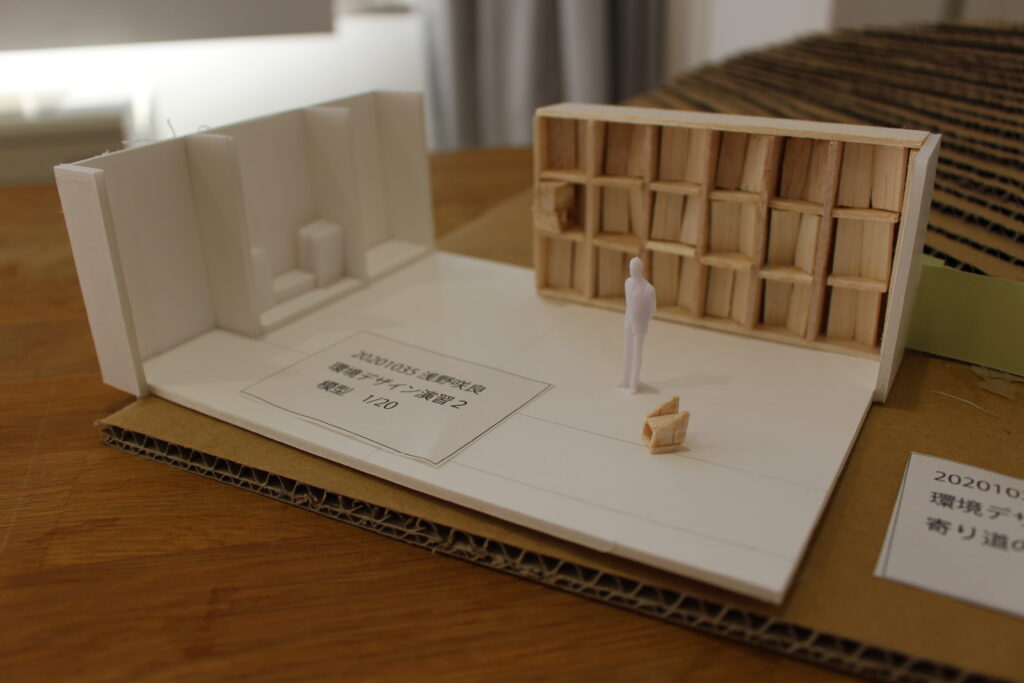

環境デザイン演習2の発表・講評会を行いました。

新潟県に実在する空き家となった古民家を「公共施設的な何か」として「新たな価値観の『場』」として再利用する提案ができないか、という課題でした。

学生たちの提案を見ると、「交流」が共通するテーマとして浮かび上がり、

・地域の人たちが音楽を通じて楽しめる空間

・地域の人たちが読書を通じてのんびり過ごせる空間

・移住を促進するような取り組みができる空間

をそれぞれ描いてくれました。

それらから読み取れる今後の改修方法を考えるヒントとして

・古民家の全て(空間全体)を再利用しなくても、部分的な改修でも良いのではないか、つまり、かつての「部屋」を全て「部屋」として利用しなくても、土間空間を拡張したり、あえて手を加えない(利用しない、そのままにしておく)という部分があるのもアリではないか

・年間を通しての利用を前提とするのではなく、春から秋くらいまでの降雪・積雪がない時期の利用を想定しても良いのではないか

・型ガラスなど、建築そのもの以外にも利用価値のあるものがあるのではないか

・「建築物の改修」という方向性だけでなく、「建築物を活かせる家具」を挿入して空間を再構成するという方法もあるのではないか

などといったアイデアの収穫がありました。

古民家の再利用や移住促進のアイデアには、まだまだいろんな可能性がありそうです。

「人間と生活環境」第29巻,第2号に研究室の論文1編が掲載されました。

論文のタイトルは

「大分県津久見市におけるみかん小屋の分布と建築特性の実態調査」

です。

修了生の水畑さんの卒業論文および修士論文の成果の一部を取り纏めた内容となっています。コツコツと丁寧に整理してくれました。感謝。

みかん小屋を含むみかん栽培景観のこれからを考える上で、重要な基礎資料となる論文だと思っています。

「まずは現状を正しく理解することが大切」という考え方は、景観だけではなく、様々なことに共通する大事で基礎的なことだと思いますが、疎かになってしまうこともしばしばありますよね。

ついつい、よく調べもしないで「わかった」つもりになってしまいます。

しかし、アップダウンのある現地調査は脹脛に効いたよなぁ。

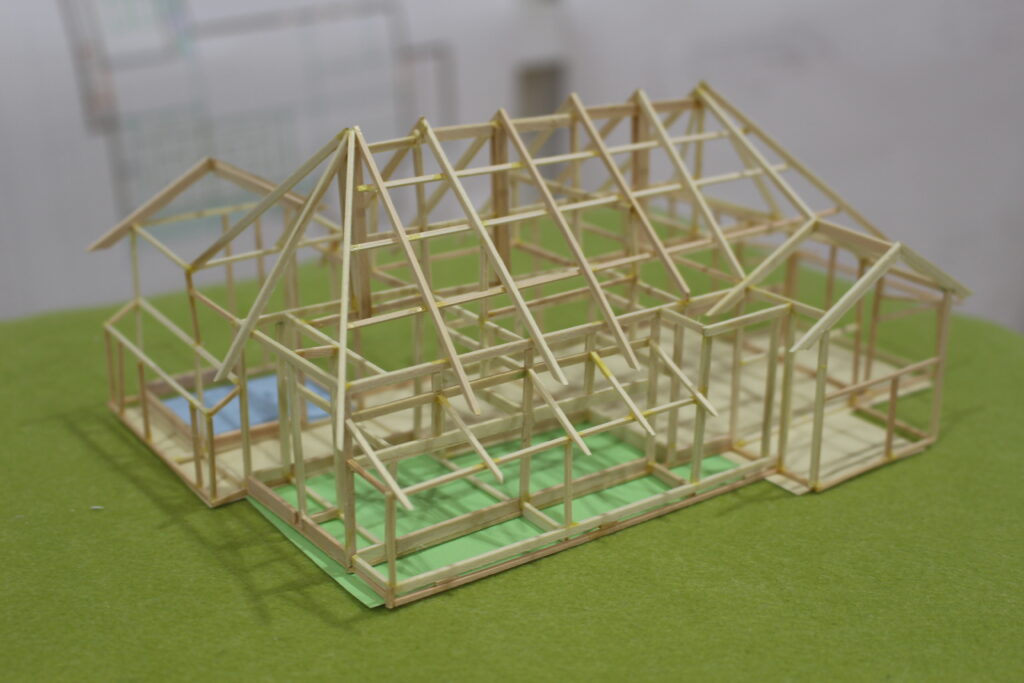

橋本研究室の修了生である東北工業大学・講師の栗原広佑先生が、「人間-生活環境系学会奨励賞」を受賞し、第46回人間-生活環境系シンポジウムで授賞式がありました。

受賞した論文は栗原先生が博士後期大学院生として当研究室に在籍中に取り組んだ研究内容です。

受賞論文題目「山形県最上郡金山町における地域型住宅と薪ストーブ使用住宅の実態調査 森林資源の建材・燃料としての利用に着目して」

「イーグレひめじ」で行われた第46回 人間−生活環境系シンポジウムに参加してきました。

大会長は兵庫県立大学・教授の土川忠浩先生です。土川先生には学生時代からお世話になっています。

姫路を訪れるのは約35年ぶりでした。前回は、高校の修学旅行で姫路城に来た時です。

昨年の第45回のシンポジウムは対面とオンラインのハイブリッド開催でしたが、今回は完全に対面形式での開催。ポスターセッションも行われました。

懇親会は行われませんでしたので、完全に元に戻ったとはまだ言えませんが、感染対策を行いながら少しずつ前進している実感があります。

■今回の発表

橋本剛,小林久高,濱定史,釜床美也子:徳島県南部におけるミセ造りの現存状況