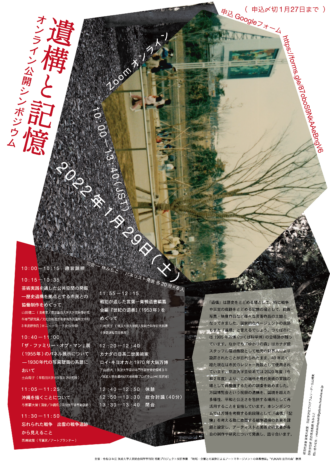

「オンライン公開シンポジウム-遺構と記憶-」

2022年1月29日(土)10:00~13:40(JST)Zoomオンライン

(※NYは1/28(金)の 20:00~23:40)

申込Googleフォーム(前日まで可)https://forms.gle/87oboS9NkAAeBngV6

10:00~10:15 趣旨説明 (司会:林みちこ)

パネリスト発表 各20分×6人

10:15~10:35 山田健二(美術家/東京藝術大学大学院映像研究科専門研究員/文化庁新進芸術家海外派遣制度令和3年度研修員)※ニューヨークから中継

「芸術実践を通した公共空間の発掘 – 歴史遺構を拠点とする市民との協働制作をめぐって」

10:40~11:00 土山陽子(早稲⽥⼤学⼤学院⽂学研究科)

「「ザ・ファミリー・オブ・マン」展(1955 年)のパネル展⽰について—1930年代の写真壁画の系譜において」

11:05~11:25 与那覇大智(画家/沖縄県立芸術大学非常勤講師)

「沖縄を描くことについて」

11:30~11:50 高嶋敏展(写真家/アートプランナー)

「忘れられた戦争 出雲の戦争遺跡から見えること」

11:55~12:15 川村笑子(筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻)

「戦犯が遺した言葉―巣鴨遺書編纂会編『世紀の遺書』(1953年)をめぐって」

12:20~12:40 下山雄大(筑波大学芸術専門学群美術史領域3年/筑波大学先導的研究者体験プログラム(ARE)採択者)

「カナダの日系二世美術家ロイ・キヨオカと 1970 年大阪万博」

12:40~12:50 休憩

12:50~13:30 総合討議(40分)

13:30~13:40 閉会

フライヤーPDFファイル 遺構と記憶フライヤー

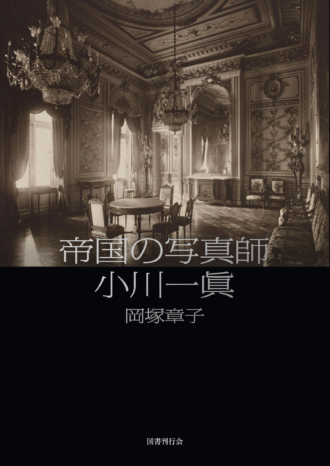

このたび、本学大学院人間総合科学研究科芸術専攻を修了された岡塚章子氏による単著『帝国の写真師 小川一眞』が出版されました。

このたび、本学大学院人間総合科学研究科芸術専攻を修了された岡塚章子氏による単著『帝国の写真師 小川一眞』が出版されました。