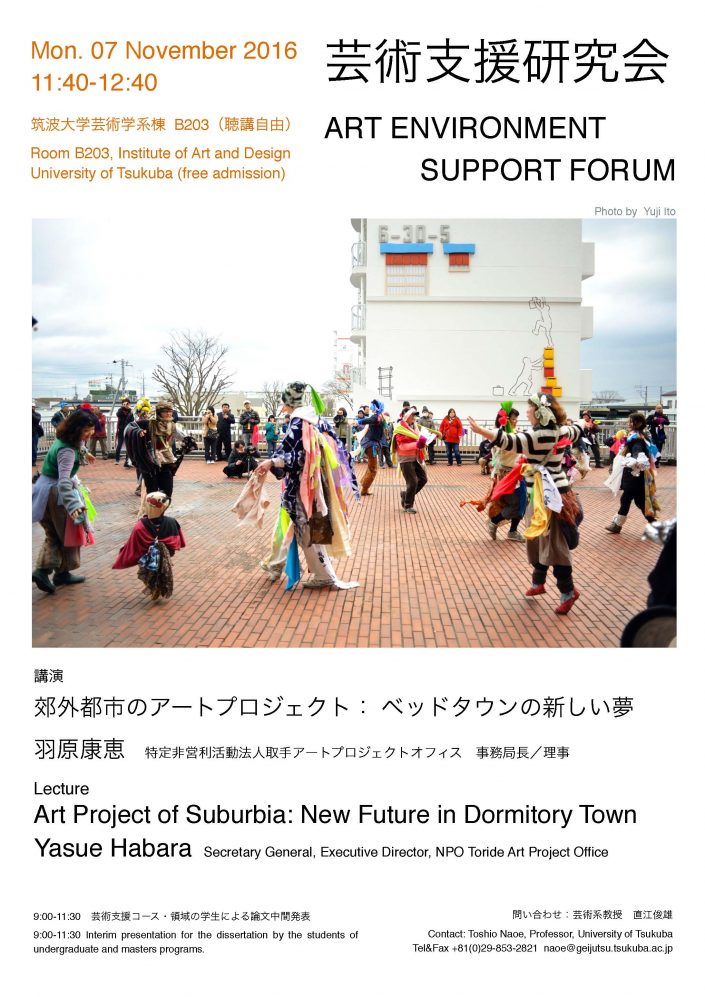

第25回芸術支援研究会「郊外都市のアートプロジェクト: ベッドタウンの新しい夢」

◆第25回芸術支援研究会◆

講演 「郊外都市のアートプロジェクト: ベッドタウンの新しい夢」

羽原康恵 特定非営利活動法人取手アートプロジェクトオフィス 事務局長/理事

日時 2016年11月7日(月)11:40〜12:40

場所 芸術学系棟2階 会議室(B203)

———————————————————-

学群、大学院、専攻、学内・学外を問わず、関心のある方はどなたでもご参加いただけます。

ぜひお気軽に足をお運びください。

また、同日の9:00から11:30は、同室で芸術支援コース・領域の学生による論文中間発表が行われています。

学外の方で、論文中間発表もご覧になりたい方は、問い合わせ先まで事前にご相談ください。

———————————————————-

※交通※

つくばエクスプレスつくば駅から、筑波大学循環バス(右回り)または筑波大学中央行きバスで「筑波大学西」下車、すぐの建物が芸術学系棟。

www.tsukuba.ac.jp/access/tsukuba_access.html