芸術支援領域

芸術支援領域は、人間の感性を豊かにし、社会に潤いを与える芸術の力を支えるための環境形成、支援・応用にとりくむ「芸術による社会貢献者」の育成を目指して、設置された領域です。

学群では2003年度より「芸術学専攻 特別カリキュラム芸術支援学」として誕生し、2008年度より「芸術学専攻 芸術支援コース」、2019年度より「芸術支援領域」となりました。

博士前期課程では、2007年度より「芸術支援領域」として発足しています。

その淵源は1976年に博士課程芸術学研究科に設置された「芸術教育学」と「美術論」の研究領域にあり、これらの分野に多くの研究者を輩出してきました。

芸術支援はその発展として研究領域を拡張し、「アートと社会をつなぐ」ことを学ぶ領域と言い換えられるでしょう。

そのフィールドは美術館やギャラリーの他にも、まちなかや病院など幅広く、支援方法も展示や教育、プロジェクト、ワークショップなど様々です。

芸術支援の仕方は無限に考えられています。芸術教育の研究を基礎に、芸術支援活動の理論と方法を専門に学びます。

学群の共通科目等により美術・デザインの基礎を広く身に付けるとともに、1年次の「芸術支援学概論」、2・3年次の「芸術支援学」、美術の社会的活動を実地に学ぶ学外演習等の専門科目を履修した上で、各自の研究テーマによる卒業論文に取り組みます。

【 主な授業科目 】

第1学年: 方法論の学習と制作実習

・芸術支援学概論

・美術館教育演習Ⅰ

・芸術支援学演習A~C-I

・学外演習A-Ⅰ (芸術支援学)

・学外演習B-Ⅰ(芸術支援学) など

第2・3学年: 芸術支援学専門科目を中心に専門の力を蓄える

・芸術鑑賞と支援ツール-1, 2

・芸術学習のサポートとケア-1, 2

・芸術とウェルビーイング-1, 2

・クリエイティブ・アート・ライティング1, 2

・美術館教育演習Ⅰ~Ⅲ

・芸術支援学演習A~C-Ⅰ~Ⅲ

・学外演習A-Ⅰ~Ⅲ(芸術支援学)

・学外演習B-Ⅰ~Ⅲ(芸術支援学)

・芸術支援領域研究Ⅰ, Ⅱ

・芸術支援領域特別演習Ⅰ など

第4学年: 各自の研究テーマをもち、卒業論文を執筆

・芸術支援領域特別演習Ⅱ, Ⅲ

・卒業研究A, B

【 開講授業内容 】

・芸術支援学概論

現代社会における芸術活動の環境形成を支援するための理論と方法について基礎的な知識を学ぶ,オムニバス形式の講義です。

・美術館教育演習Ⅰ~Ⅲ

美術館教育に関する演習を行います。学習者中心のギャラリートークの指導技術である対話型鑑賞のファシリテーションの基本を学びます。

・芸術支援学演習A~C

芸術体験を言葉で伝えあう活動について学び、制作、研究、教育等における芸術支援の基礎となる能力を養います。

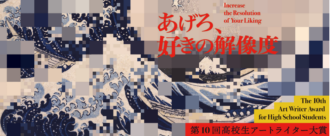

・芸術学習のサポートとケア-2

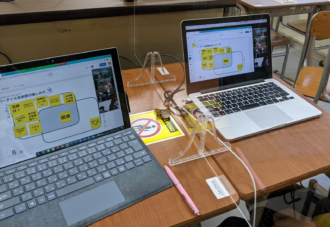

学校教育・美術館教育・生涯学習などの様々な環境における芸術学習を支援するプログラムを立案・実行するための理論と方法を、主に講義と演習を通して学びます。2021年度は高校生を対象としたオンラインワークショップを実施しました。

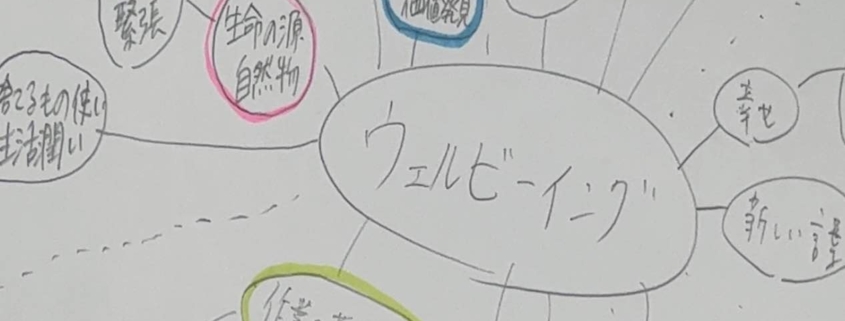

・芸術とウェルビーイング-1

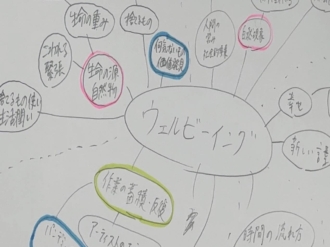

芸術活動を通したウェルビーイングの実現に関する講義を主に行いました。国内外の学校や美術館におけるウェルビーイングの事例を知るとともに、「アートを通したウェルビーイング」を目指す活動の企画・実施などの活動により実践的に学びました。

・芸術とウェルビーイング-2

芸術活動を通したウェルビーイングの実現に関する講義を主に行います。「ウェルビーイング」という言葉の意味をさまざまなワークを通して考えます。

・クリエイティブ・アート・ライティング-1,2

芸術体験を言葉で伝えあう活動について学び、制作、研究、教育等における芸術支援の基礎となる能力を養います。

・学外演習A-Ⅰ~Ⅲ(芸術支援学)

現代社会における芸術支援の事例を実地に調査し、調査後、報告を行い共有し合います。2022年度は信濃大町あさひAIR(アーティスト・イン・レジデンス)、2021年度は北アルプス国際芸術祭、2020年度は横浜トリエンナーレを調査対象としました。

・学外演習B-Ⅰ~Ⅲ(芸術支援学)

芸術支援に関わる実践と研究の現場(リサーチフォーラムや講演会、学会発表など)を調査し、テーマを決めて考察を行います。

・芸術支援領域研究Ⅰ, Ⅱ

ガイダンス、卒業論文中間発表会等への参加などを通して、芸術支援領域における研究に向けて指導を行います。

・卒業研究A, B

芸術支援に関わる卒業論文の執筆を行います。過去の卒業生の卒業論文概要は、こちらをご参照ください。〔https://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/aes/sotsuron/〕