小名浜本町通り芸術祭の期間中(2013年10月13、14日)に体感・体験ラボチームが行ったもう一つの企画「なわとびプロジェクト」の完成動画がYouTubeで配信されました。

小名浜で道行く人に学生たちが声をかけてなわとびを跳んでいただき、その様子を撮影して一人につき1ジャンプ、出会った人たち全員のジャンプを繋いで制作した映像作品です。

総勢200人による元気いっぱいのなわとびをぜひご覧ください。

(飯田)

Hop Stop Animation!〜進め、小名浜探検隊!

小名浜本町通り芸術祭2013の関連企画として、体感・体験ラボチームによるワークショップ「Hop Stop Animation!〜進め、小名浜探検隊!」が行われました。

一枚一枚少しずつ動いて写真を撮り、それを連続させてアニメーションを制作するストップモーションの技法を使って、参加者と学生スタッフが小名浜のまちを探検しました。

上映会にはたくさんの方にお越しいただき、参加された方々はストップモーションの不思議な動きに歓声を上げつつ、背景として映し出された小名浜の景色や子供たちの笑顔に見入っている様子でした。

また、同時開催の「なわとびプロジェクト」では、小名浜の道行く人に学生たちが声をかけてなわとびを跳んでいただき、その様子を撮影して一人につき1ジャンプ、出会った人たち全員のジャンプを繋いで映像作品を制作しました。

こちらは後日YouTubeでの配信を予定しています。

(飯田)

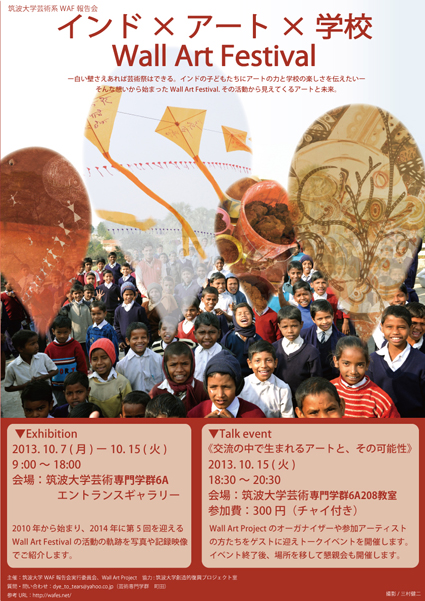

「Wall Art Festival」

「ぼくらのラピュタ作戦」決行!

「Wall Art Festival」展示開催

筑波大学大学院2年生の田中みさよさんが中心となって、

「Wall Art Festival」の展示が始まりました。

「インド×アート×学校 Wall Art Festival」

日時:10月7日(月)〜10月15日(火)

時間:9:00~18:00

会場:6Aエントランスギャラリー

<トークイベント>

「交流の中で生まれるアートと、その可能性」

日時:10月15日(火)18:30~20:30

会場:筑波大学6A208

内容:Wall Art Projectのオーガナイザーや参加アーティストの方たちをゲストに迎え

トークイベントを開催します。イベント終了後、場所を移して懇親会も開催します。

Wall Art Festivalは、「アート×学校×支援!~アートがつなぐ笑顔。アートの力で生まれる絆。

~」をスローガンに掲げる芸術祭です。インドの中でも教育システムやインフラの整備が未だ

途上の村で、学校を舞台として過去4回開催されてきました。2010年2月に第1回が開かれそこ

から年に1度の芸術祭として回を重ね、第1~3回はインド・ビハール州・スジャータ村にて、

第4回はインド・マハラーシュトラ州・ダーネー地区ガンジャード村にて行われ、来年2014年も

ガンジャード村での開催が決定しています。

「この芸術祭のストーリーは日本の学生50人が、インドの小さな村の学校に校舎をプレゼント

したことから始まった。いちばん大切なのは、学校を建てることではなくて、建てた後の支援

だということに気づくのはしばらくたってから。”なんとかしなければ!”と始まったのが、

校舎の壁をキャンバスにした、白い壁さえあれば実現することを伝える芸術祭だった。

「アート×学校×支援」を掲げ、お金に換算できないアートをこの世界の各地に広めていく、

それが私たちの野望。

(「Wall Art Festival Book インドしろいかべのキセキ」より)

このプロジェクト自体は、震災を契機に生まれたものではなく、そして震災復興を目的として

進んでいる訳でもありません。しかし、人と人とがアートを介した関わりによってつながって

いく試みを実践しているという点において、創造的復興プロジェクトとWall Art Festivalは目的

の通うところがあるのではないでしょうか。

震災の起きた2011年、その年の5月28、29日に福島県郡山市の「ビッグパレットふくしま」

にて「Wall Art Festival in FUKUSHIMA」が開催されました。インドからのメッセージを避難さ

れている方々へ届けること、またWAF2011にアーティストとして参加された方々による展示・

ライブやワークショップなどが催されました。

このイベントの成功は、インドで実践されてきた”アートを通じた関わり”のつながりの上にあ

ります。交流の中で生まれたつながりを自然と、次のつながりへつないでいくこと。この真摯

な姿勢と、そして関わる人々の情熱によってまわっているサイクルが、芸術祭を力強く前へ押

し進めています。Wall Art Festivalの活動をこのギャラリーで紹介させていただくことで、触れ

られた方ひとりひとりに、何か気づきがあれば幸いです。どうぞごゆっくりご鑑賞ください。

人間総合科学研究科専攻総合造形領域博士前期過程2年

Wall Art Festival 報告会実行委員会

田中みさよ

予告 創造的復興:カタストロフィーと芸術−10月11日(金)

結チーム 窯出し&食事会

2013年度サイエンスビジュアリゼーション演習

今年度は8月22日(木)23日(金)9月25日(水)の3日間、集中授業として行われました。

生命環境系の野村港二先生、八木勇治先生、和田洋先生、医学医療系の小林麻己人先生、

三輪佳宏先生、広報室サイエンスコミュニケーターの渡辺政隆先生、芸術系の田中佐代子の

7名が指導にあたり、芸術専門学群のほか、医療科学類、地球学類、物理学類の学生約20名が

受講しました。

授業では芸術系と理系の受講生が、理系の担当教員ごとにひとつのグループになり、

「解説的なイラストレーション」と「アート重視のイラストレーション」両方のテーマに取り組みました。

また今年度からサイエンスライティングの課題も少し行いました。

各受講生が作成するアイデアスケッチを元にしたグループディスカッションを経て、

主にAdobe Illustratorを使ってイラストレーションを完成させていきました。

最後にグループごとにプレゼンテーションを行いました。

芸術専門学群と多領域学生との協働により、サイエンスを視覚的に効果的に表現することが

この授業の目的です。

芸術を学ぶ学生は、ビジュアルデザインの対象を理解するための実践的な

コミュニケーション力が身につき、さらにサイエンスの視点や主題を自身の制作活動に活かせ

るようになり、サイエンスを学ぶ学生は、自身の研究活動に役立つ、ビジュアル表現の技術や

経験がひろがり、さらに将来、イラストレーターやデザイナーと協働作業を行うために必要な

コミュニケーション力が身につくことを目標としています。

(田中)

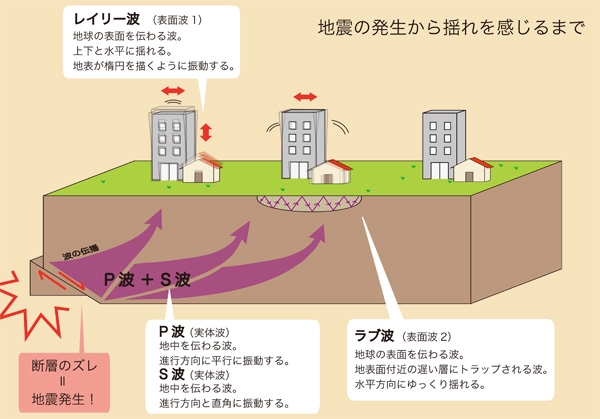

課題テーマ:地震の発生から揺れを感じるまで〔解説重視イラスト〕

課題作成:八木勇治、イラストレーション作成:小堀詠美(生命環境学群地球学類4年)

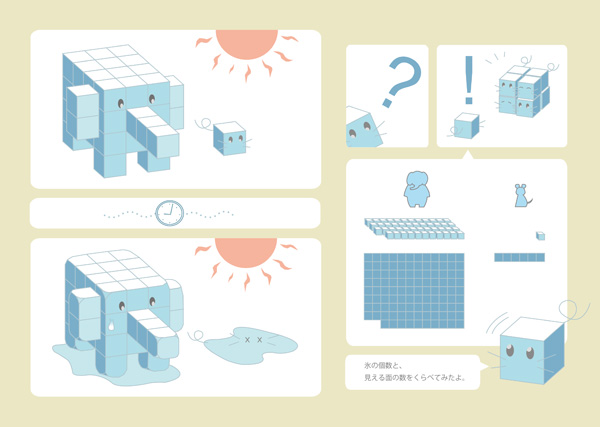

課題テーマ:小さい氷ほど早く解けるの生物学〔解説重視イラスト〕

課題作成:和田洋、イラストレーション作成:竹中順子(芸術専門学群3年)