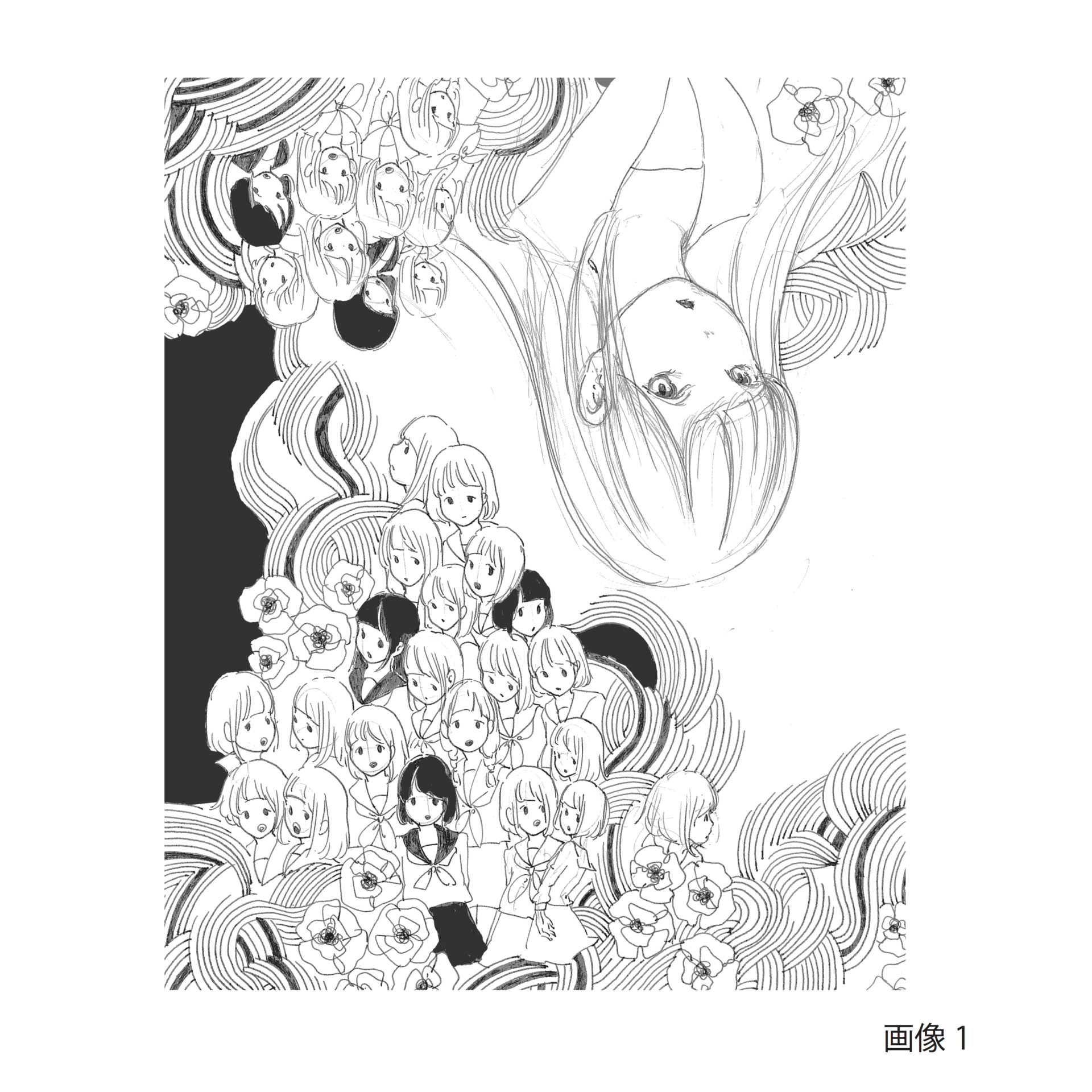

「少女群図」飯田瑠璃子2016年4月25日~4月28日

会場:アートギャラリーT+

会期:2016年4月25日-4月28日

出展者:飯田瑠璃子(芸術専門学群3年 総合造形領域)

フェティシズムの追究

T+review

一般的に10代から20代の女性を指す言葉である「少女」。少女の存在はいつの時代も人々の目に魅力的に映り、頻繁に創作のテーマとして可愛らしく美しい少女の姿が描かれてきた。

本展示も「少女」をテーマにしたものである。しかしこの展示は世間で多くみられる純粋で無垢な少女像とは少し異なっているようだった。

かすかに甘い香りの漂う空間の中で鑑賞者は四方を数え切れないほどの少女たちに囲まれる。こちらに視線を向けるクールな目元、その上で切りそろえられた指通りのよさそうな髪。セーラー服をまとった彼女たちは互いに寄り添いあい、彼女たちだけの甘美な世界を作り上げていた。柔らかく繊細で、かつ勢いのある線によって描かれた美しい少女たちはいつのまにか我々の心を引き寄せ、そして強く絡めとる。非常に艶めかしく魅力的な少女たちなのだが、彼女たちを見て感じられるのは単純にそれだけではなかった。

彼女たちは何色にも染まっていない。透き通るようなその白さは彼女たちの儚さ、清純さを感じさせると同時に、ところどころににじみ出るわずかな黒く深い闇を際立たせる。愛らしく清らかな少女たちだが、一方で黒く毒気のある面も併せ持っている。それは我々が夢見る清純な少女像を打ち砕くかのようでもあった。こどもとおとな、清純と穢れ、それらの合間にとらわれ、宙づりになり、不安定な状態で存在している「少女」。それは非常に危うい存在である。それとも我々は、少女たちの持つただ清らかなだけではない不安定な存在感に底知れぬ魅力を感じているのだろうか。

あふれ出る少女の洪水は、我々にただ甘く可憐な世界を見せるだけではない。可愛らしさや美しさ、その奥深くにあるものを引きずり出し、我々がほんとうは何に魅力を感じているのかを気づかせるのである。(大藪早紀)