「洋画三年展」堀越文佳、他 2016年6月27日~7月1日

会場:アートギャラリーT+

会期:2016年6月27日(月)~7月1日(金)

出展者:堀越文佳(洋画コース3年)

酒井光(洋画コース3年)

川路奈々世(洋画コース3年)

野村日向子(洋画コース3年)

美術専攻洋画コース三年有志による展示です。

T+review

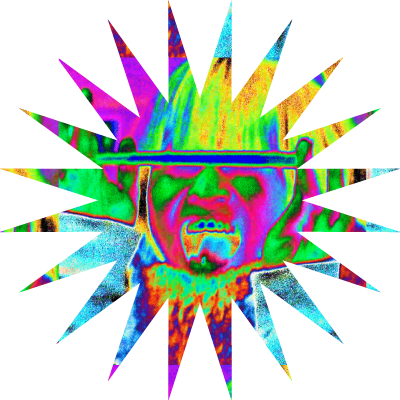

「洋画」というと西洋の古典絵画を思い起こしがちだ。「洋画」という言葉だけでは西洋の映画が邦画に対して使われているのか、西洋の様式で描かれた絵画か判断できない。映画と区別するため絵画の方を「西洋画」というくらいだ。西洋あっての絵画のようないわれだ。しかし私がみたものは本当に西洋画だろうか。各々の個性が弾け合い一見まとまりのないところが共通点のようだ。水に浮かぶ女の子、好みの男の子、じっとこちらを見つめる西洋風の男性・・・。各々が好きなように描いている。それは鑑賞者にも共感できる人物や風景だ。伝統が高尚なものと扱われ一般人の手から離れてしまえばそれは危うく、消えかけのロウソクのような命である。しかし彼女たちが再び手に取り現代への美術の在り方として提示することで、西洋画は現代へと命を吹き返す。新しいものが出来たら古いものが消えるのではない。新しいものが生まれることで、古典は再び返り咲き、その価値を示す。逆もまた然りである。未熟かもしれないがこれからの西洋画の可能性を感じた展示であった。(古屋花子)