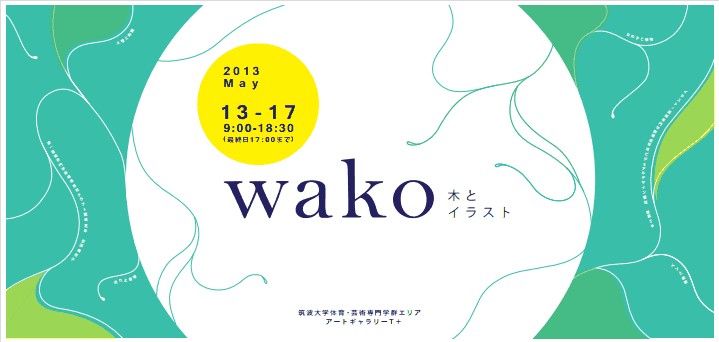

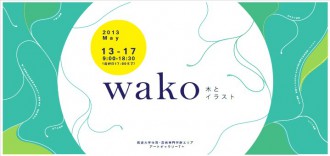

「wako」 武田萌恵子、藤原さや 2013年5月13日~5月17日

会場:アートギャラリーT+

会期:2013年5月13日(月)~2013年5月17日(金)

出展者:武田萌恵子(構成専攻クラフト領域3年)

藤原さや(構成専攻ビジュアルデザイン領域3年)

漆とイラストレーションの二人展。

「流れと蓄積、木理と時間」、「女の子と植物、ペンと曲線」をそれぞれのテーマとし、思い思いに制作しました。

ぜひお越しください!

T+review

はたして、これは二人展なのだろうか。

「木とイラスト」という展覧会名の副題から、二人がそれぞれに作品を出展しているのだろうとギャラリーに入ると、その予想は間違ってはいないが正確ではないと感じた。なぜなら二人の作品から、ギャラリーという一つの空間の中を住み分けているのではなく、空間を共有しているという印象を受けたからである。ギャラリーでは二人の作品が入り混じって配置されている。また、キャプションが設置されていないため作品達が一つ一つ独立しているような印象は受けず、それゆえ互いの作品の関係性は曖昧だ。互いを説明し合っているような関係でもなく、また、同じテーマを違った表現方法で見せているような比較の関係でもない。まるで二人で一つのインスタレーションをしているように感じた。木の形の大部分を残したり、特別な装飾をしなかったりと、一見できる限り表情を抑えたように見える、武田の木工作品。しかしその分、木そのものの豊かな表情が感じられ、鑑賞者に静かに語りかけてくるようだ。

そして、藤原のイラストレーションは、緩やかにうねる曲線が集まり面を作り、日本風の女性を形作っているというもの。余白と面の境界線は曖昧で、流動的でじわじわと広がっていくようなイラストレーションである。細かい線の集まりは何かを説明しているように見えるが、その意味よりも形態が生む空間や動きに注目させられる。

簡潔に見えて雄弁な木工作品と、多くを語っているように見えて純粋に造形をしているイラスト。二人の作品は互いにバランスを取っているゆえ、ギャラリーの空間の統一感が生まれているのではないか。その作品たちは、それぞれの作品が独立した役割を持っているのではなく、全体で一つの空間を効果的に作っているのだ。(岡野恵未子)

<

<