潮来チームは、5月23日にチーム全員で潮来市へ現地視察に行ってきました。潮来市の日の出地区は東日本大震災で液状化現象などにより大きな被害が出た場所です。震災から3年たった今でも、すべての道路が補修されてはいませんでした。昨年と比べてきちんと舗装された部分、工事途中のままほとんど変わっていなかった部分を実際に見て、あまり報道されなかったその被害の大きさを実感しました(写真上)。

また水雲山潮音寺というお寺を訪問し、僧侶の橋本さんに日の出地区についてのお話を伺ってきました(写真下)。特に印象に残っているのが、幼稚園の復興が町を守ることにつながるという言葉です。ニュータウンである潮来市では親世代は故郷が別の場所にある人が多いですが、ここで生まれた子世代は潮来市が故郷になり、これからの街づくりを担うことになるかもしれません。潮音寺が経営する慈母幼稚園の活動を聞き、その積極的な姿勢に感銘を受けました。私も何か地域の力になりたいと改めて思いました。(芸術3年 山崎)

Category Archives: 授業

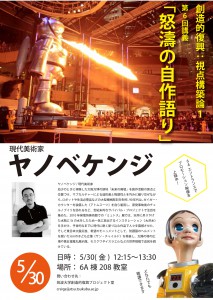

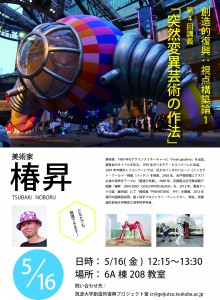

[予告]創造的復興:視点構築論1・第6回

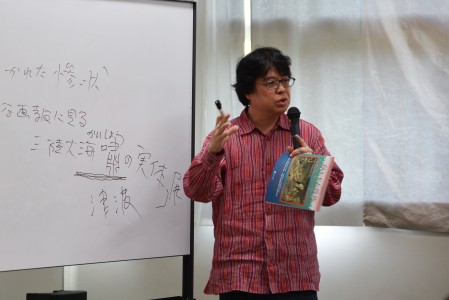

創造的復興:視点構築論1・第5回

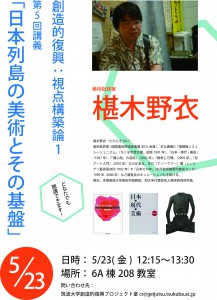

[予告]創造的復興:視点構築論1・第5回

創造的復興:視点構築論1・第4回

コトノハチーム 南相馬視察

今年度より比較文化学類ともコードシェアされ、「コトノハチーム」が誕生しました。領域の特性を生かし、言葉をテーマとした活動を予定しています。まずは現地へ行ってみようと、5月10日〜11日の日程で福島県南相馬市を視察しました。(学生14名、教員4名)

1日目は、津波と放射線の被害に遭われた小高地区の方々が暮らす小池長沼西応急仮設住宅にお邪魔しました。相馬市小高区役所地域振興課の松本実課長からは被害状況と復興計画、自治会長の楽伸一郎さんからは仮設住宅での生活や問題点などを具体的に伺いました。また、小高地区の被害状況は一様ではないため、東部、西部、中央、それぞれの地域から避難されている方々のお話を伺いました。夜には株式会社北洋舎クリーニング代表取締役で「つながろう南相馬!」のサポーターである高橋美加子さん宅を訪問し、貴重な映像資料を見せていただくとともに、震災後にいち早くクリーニング店を再開された経緯などをお聞きしました。

2日目は、松本課長と福島県立博物館主任学芸員の金澤文利さんに案内していただき、小高地区を視察しました。ここは避難指示解除準備区域であり、2年後の帰還が決まっているそうですが、今はまだ写真のような状況です。仮設住宅から同行していただいた楽さん、玉川さん、稲村さんの悲しそうな表情を見ると、私たちも胸が締め付けられる思いでした。

陸前浜街道、相馬小高神社、かしま福幸(ふっこう)商店街、みちのく鹿島球場なども見学させていただき、机上では分かり得ないことをそれぞれが感じた2日間でした。(高崎)

大熊町チーム 会津リサーチ

5月10日-11日と会津若松市内にある、大熊町から避難してきた方々が暮らす

城北小学校北応急仮設住宅にお邪魔してきました。

今年でこの仮設での活動は3年目となりました。

皆で白玉団子を作りながら、今年の夏祭りはどんなことをしようかと、

仮設の方と一緒に作戦を練りました。

賑やかな雰囲気の中で、充実したリサーチになったと思います。

翌日は福島県立博物館を訪問し、大熊町から避難されて、会津や須賀川で

活動されている庄司さんと鎌田さんに、お話を伺いました。

またCRの活動をサポートしてくださっている県博学芸員の川延さんと小林さんにも

福島での様々な活動を紹介いただきました。

たくさんの人のお話を直接聞く事ができ、とても内容の濃い2日間でした。

(赤木)

[予告]創造的復興:視点構築論1・第4回目

竃プロジェクトチーム「春の北条市」

5月6日でつくば市北条で起きた竜巻から2年となりました。6日は春の北条市が開かれ、竈プロジェクトチームは、つくば市商工会と全国商店街支援センターの主催で1月から3月にかけて実施された「商店街の組織力強化事業」にて作成された地図をベースに、10年後の北条の姿を市にいらっしゃったみなさまに描いてもらうワークショップを実施しました。(原)

『未来の北条商店街 みんなで描こうぼく達わたし達の町』ワークッショップに足を運んでくださった方々ありがとうございました。皆様のお陰で素敵な地図が出来上がりました!

トラブルでかなり遅れてしまいましたが、おはぎも完成し、町の方に食べていただけてよかったです。

移動式竈も今回初登場。寒かったので竈がストーブ代わりになりました(笑)今回はお茶のお湯を沸かしましたが、次回は竈BIKEで炊いたお米をみんなで食べましょう!!

沢山の人と北条市を通じて関わることが出来てとても嬉しかったです。ありがとうございました。(芸術3年丹治)

創造的復興:視点構築論1・第3回

視点構築論・第3回授業はクメール伝統織物研究所(IKTT)代表の森本喜久男さんに

「伝統織物と暮らしの再生」についてお話を伺いました。

カンボジアの伝統絹織物であるクメール織りを復活させ、現在の村がつくられるまでの経緯を

説明していただきました。

本当に良いものを作りたい、そして本当に良いものを売ることができれば、現地の人を雇用

することができる。そのような思いから、荒れ地を開拓し、桑の木を植えるところから始めた

という森本さんの活動は、学ぶ事の多い貴重なお話でした。

その地域の伝統や資源を再発掘するだけではなく、伝統を踏襲しつつそこからさらに展開して

ゆくことが必要となっているのだと感じました。

(赤木)