「T+を5日間、ぼくらのアトリエにします。」町田紗記、他 2014年3月31日~2014年4月4日

会場:アートギャラリーT+

会期:2014年3月31日(月)~2014年4月4日(金)

出展者:町田紗記(筑波大学芸術専門学群美術専攻洋画コース3年)、田中あかり(筑波大学芸術専門学群美術専攻洋画コース3年)、瀧本泰士(筑波大学芸術専門学群美術専攻日本画コース2年)

T+を5日間、ぼくらのアトリエにします。

T+review

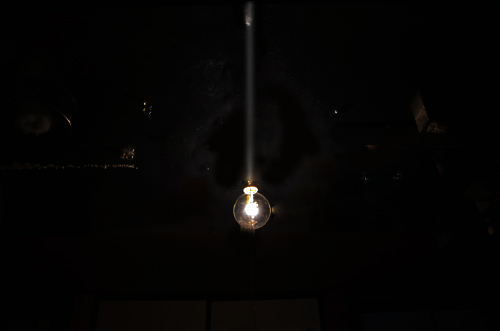

そこにあったのはアトリエだ。

別に驚くこともないだろう。展覧会のタイトル通り、T+ギャラリーが集まった展示者たちのアトリエになっているだけ。そう、それだけ。しかし、見慣れたはずの「ガラス越しに見えるギャラリーの様子に少々戸惑いを覚えたのは正直な感想だ。

この5日間、同じアトリエを共有し、「なにかをつくる」という同じ行為を行った彼らにはどのような接点があるのだろう。あの決して広いとは言い難いアトリエを所狭しと埋める人間と制作物。ある人は裁縫を、ある人はデッサンを、ある人はイラストレーションを。「制作」という二文字だけが彼らを繋ぐ言葉となり、かろうじてこの不思議な空間を繋ぐ。統一感があるようでないこの部屋は、「展示を見る」という本来の目的を持ってギャラリーを覗きに来た観覧者を拒絶する。

「つくる」という共通の行為の中で生まれたこの不思議な一体感の中、その一体感に溶け込めない私たちは、これ以上ここにはいられないという妙な感覚に陥る。そう、本当にタイトル通り、この5日間でこの空は彼らのアトリエになってしまったのだ。(太田夏希)