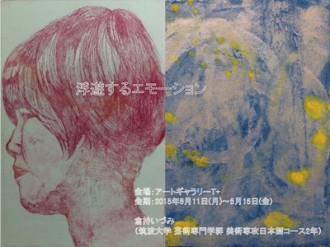

「浮遊するエモーション」 倉持いづみ 2015年5月11日~2015年5月15日

会場:アートギャラリーT+

会期:2015年5月11日(月)~2015年5月15日(金)

出展者:倉持いづみ(筑波大学芸術専門学群美術専攻日本画コース2年)

知りたくて、描きたくて。

消えないうちに、あせないうちに。

T+review

青い揺らぎを感じるポスターには、彼女の秘めた心が表されているようだった。普段、無邪気に笑い活発な印象を受ける彼女の、見てはいけない面を見るかのような気持ちで展示に向かった。

入口を入ってすぐの壁に,彼女の率直な挨拶文があった。正直何より心を打たれた。描くことに意味があるのか、それで世界が変わるのか、ただの自己満足では・・・多くの不安の中で見つけた彼女の描くことの意味。それがこの展覧会では表現されているのだ。最初に目に入る「よこがお」と題された作者の横顔の作品は、口元がこわばり視線を強く横に向けている。使われた赤のインクは意志の強さを表しているのだろうか。銅版画独特の削りだされたような線の繊細な重なりは、彼女の迷いの跡にも見える。彼女自身は「混沌をほどいて整理するように、そして、つかみかけたイメージが消えないうちに、一つ一つ表現していきました」と語っている。他の作品を見渡すと、身の回りの友達、幼き日々の夢、藤、そして最後に大好きなエビといったものが、銅版画や岩絵の具と言った様々な方法で表現されていた。全て彼女の日常のものたちだ。小さなものが、感情を揺さぶる。彼女の迷いさえもそのまま刺激となり、彼女を攻撃する。しかし彼女は、その攻撃さえも受け止め、表現として生み出す事ができるのだ。

「浮遊する」という言葉は、空中でも水中でも成り立つことに気づく。ポスターに使われた青は、水を連想させた。彼女は溺れて沈んでいくのか、陸に足をつけるのか。しかし、彼女もわかっているのではないだろうか。「浮遊する」ということが、彼女の作品の魅力であるということに。答えをだすことが、陸に足をつけることが、決して正解ではないということに。「よこがお」が決して前を見ようとしないように―。( 古屋花子)