「伝播(ん)」 安田泰弘 2103年11月11日~2013年11月15日

会場:アートギャラリーT+

会期:2013年11月11日(月)~2013年11月15日(金)

出展者:安田 泰弘(構成専攻2年)

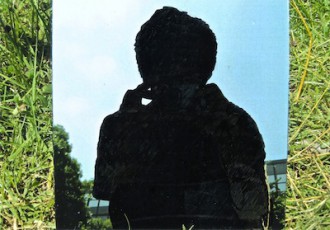

水を使ったインスタレーション作品です。

T+review

見慣れたギャラリーに黒いマイクが一本立っているのが見えた。近づいて中の様子を見てみると、マイクの前には白い小さな5つのボードが並べて置いてあるのがわかった。指示に従って備え置かれている白い砂を適当にいくつかのボードの上に振り掛け、マイクに向かって発声してみる。音を吹き込むと、順番に数段階の音階に変換されてボードに伝わり、振動して、それに伴い砂が動き、波のように不規則な模様を描いては滑り落ちていく。小さなギャラリーを無機質な音が満たして反響する。やがてそれは鳴りやんで、心地よい残響が耳に残るのみだ。どこか海鳴りを思わせるそれは自然と昔のことを思い出させる。

この展示のタイトルの一部でもある「伝播(でんぱ)」という言葉は、物事が伝わり広まること、また波動が媒質の中を広がっていくことを意味する。慣用読みとして「でんぱん」と読まれることも多い。この読みの代用表記が「伝搬」とのことらしいが、これらの境界線は非常に曖昧なものだ。

しかしここで私たちを取り巻く社会にもはっきりとした境界線をもつものはほとんどないのだと気づく。一寸先は闇、打ったボールは返ってくるどころか壁に当たっているのかすら分からないことも多い。されどここで確実に返ってくるものと言えば自分自身に対する問いや思いであろう。年齢や経験を重ねることによって、遠い昔に投げかけたこれらは時に思いがけない形で返ってくる。このプロセスは、今回の展示によく似ている。(山崎玲香)