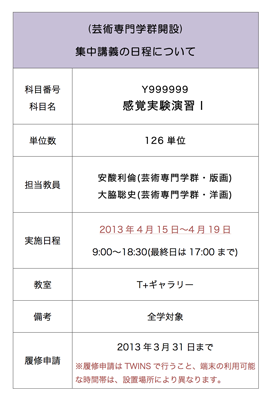

「感覚実験演習Ⅰ(芸術専門学群開設)」 安酸利倫、大脇聡史 2013年4月15日~2013年4月19日

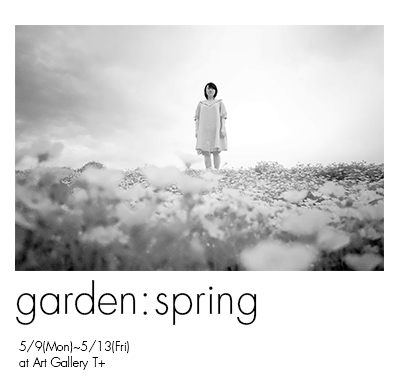

会場:アートギャラリーT+

会期:2013年4月15日(月)~2013年4月19日(金)

出展者:安酸利倫(美術専攻特別カリキュラム版画3年)

大脇聡史(美術専攻洋画コース3年)

視覚や聴覚といった感覚は、それぞれが独立したものではなく、連動して作用するものである。スライドを用いて実験的に、諸感覚の関係性を探る。

T+review

「『みてはいるけどみえてない』には個人差がある。そのひとの年齢や趣味嗜好などによって世界のみえ方にはムラがあるのだ。」(穂村弘『絶叫委員会』筑摩書房、2010年、99頁)

まるで授業のようなタイトルの今回の展示によって、「世界のみえ方にはムラがある」ことに改めて気づかされることになった。

ギャラリーの中では、大量の写真が次々と切り替わるスライドショーが投影され、大音量で様々な音声が流れている。このとめどない情報の放出を、どうやって受け止めればいいのだろうか?

スライドショーをぼんやりと眺めていると、一枚一秒と続かない画像の切り替わりの中で、イメージが強く目に焼き付くものと、そうでない画像があることに気付く。それは勿論、その画像自身の持つインパクトの強さも関係しているだろうが、もっと個人的な原因が大きく関係していると思う。眼に焼き付くものは、それぞれの過去の経験や、好き嫌い、憧れなどに関係したものではないだろうか。それらは個人が今までに蓄積してきたものである。一人一人が背負うそのような様々なものによって、淡々と流れる画像の波には強弱が生まれる。鑑賞者の前で、自身のバックグラウンドに合わせて画像の波は伸び縮みする。また、大音量で流れる音声も、耳に残るものと残らないものがある。というより、「聞こえる音」と「聞こえない音」があると言った方が正しいかもしれない。

携帯電話のバイブレーション、電動ドライバーの作動音、学校のチャイム、筆者に聞こえたのはこのような音であるが、あの中では「聞こえなかった」音があったのかもしれない。個人の背負うものが、今見ているものの感じ方を変える。画像の量やサイズ、音声の音量などといった鑑賞者に与えられる情報は、誰に対しても平等にされているのに。

「見えるもの」「見えないもの」「聞こえるもの」「聞こえないもの」。私達には、これらに対して感覚を研ぎ澄ますことが必要とされているのではないだろうか。「見えないもの」が重要な場合だって沢山あるのだ。確かにこの展示「感覚実験演習Ⅰ」は、そのことに気付かせるという授業だったのかもしれない。(岡野恵未子)