令和3年度 筑波大学芸術専門学群 卒業制作展

2022年2月8日より茨城県つくば美術館で開催された「令和3年度 筑波大学芸術専門学群 卒業制作展(後期日程)」にて、

構成領域の学群4年生5名が出展しました。

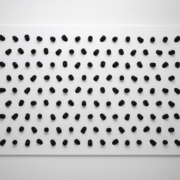

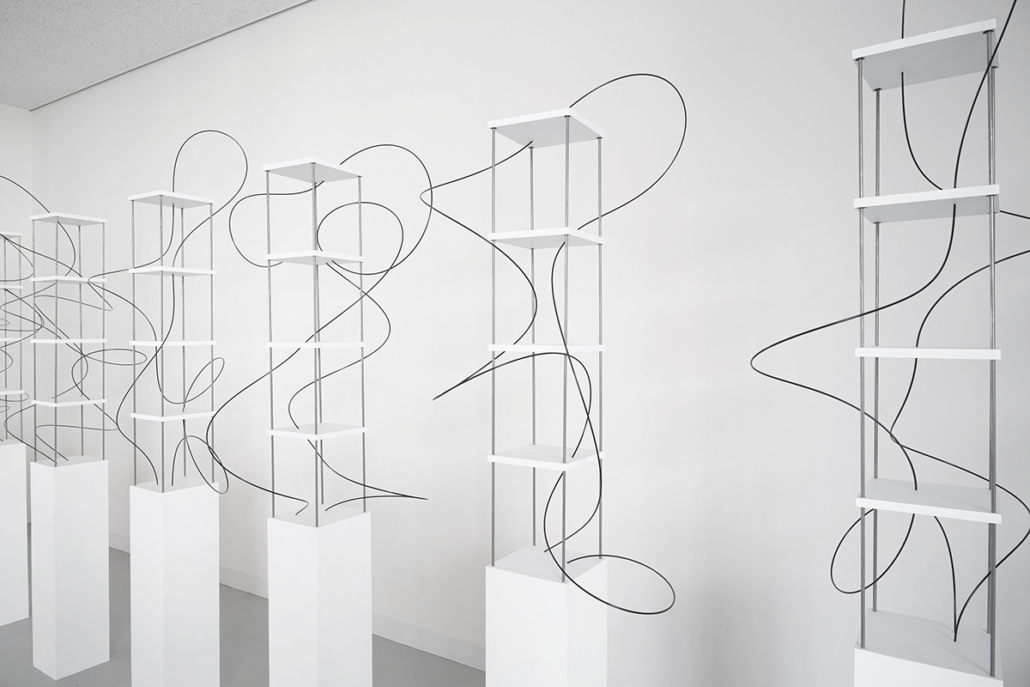

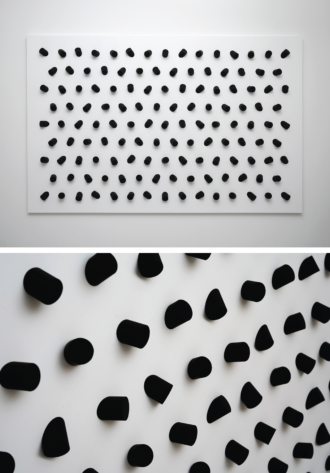

打越 結衣 「Polka-dot 21-4」

H1455mm × W2273mm × D90mm

木製パネル、ペンキ、丸棒、ジェッソ、アクリルガッシュ、低反射塗料

《木製の丸棒の断面を15 度、30 度、45 度にカットして低反射塗料で黒く塗り、ランダムに回転させてパネルに接着した作品。塗料の効果で陰影が消えることによって円柱の立体感は失われ、平面的なシルエットが強調される。これらのシルエットは鑑賞者の視点移動に伴って見え方が徐々に変化する。また丸棒をランダムな向きに配置することで、作品全体の見え方の変化は多様になっている。》

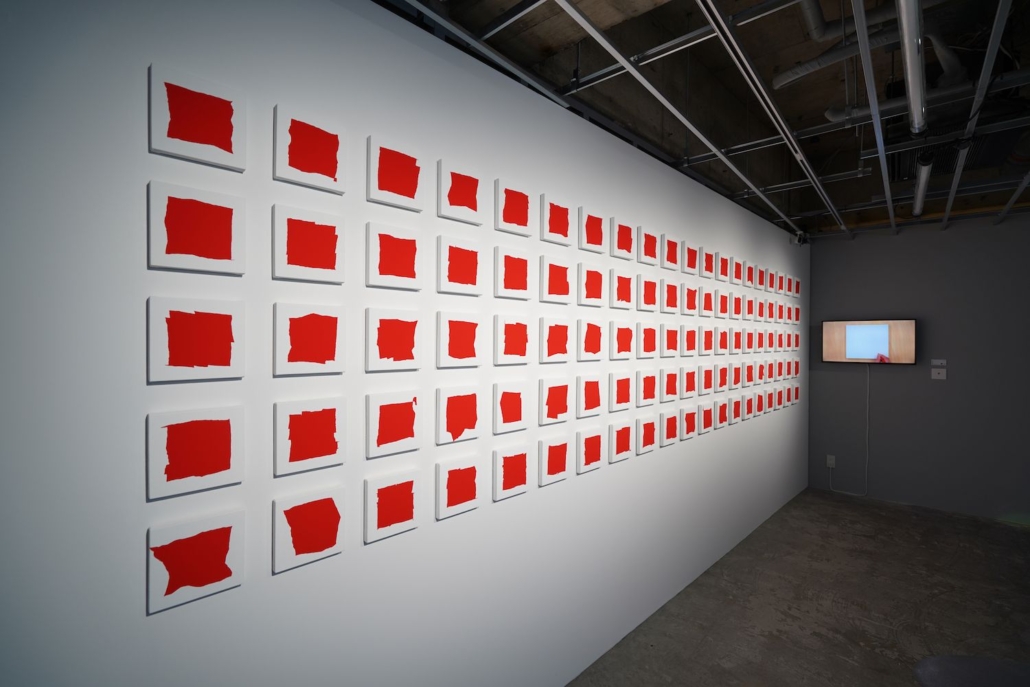

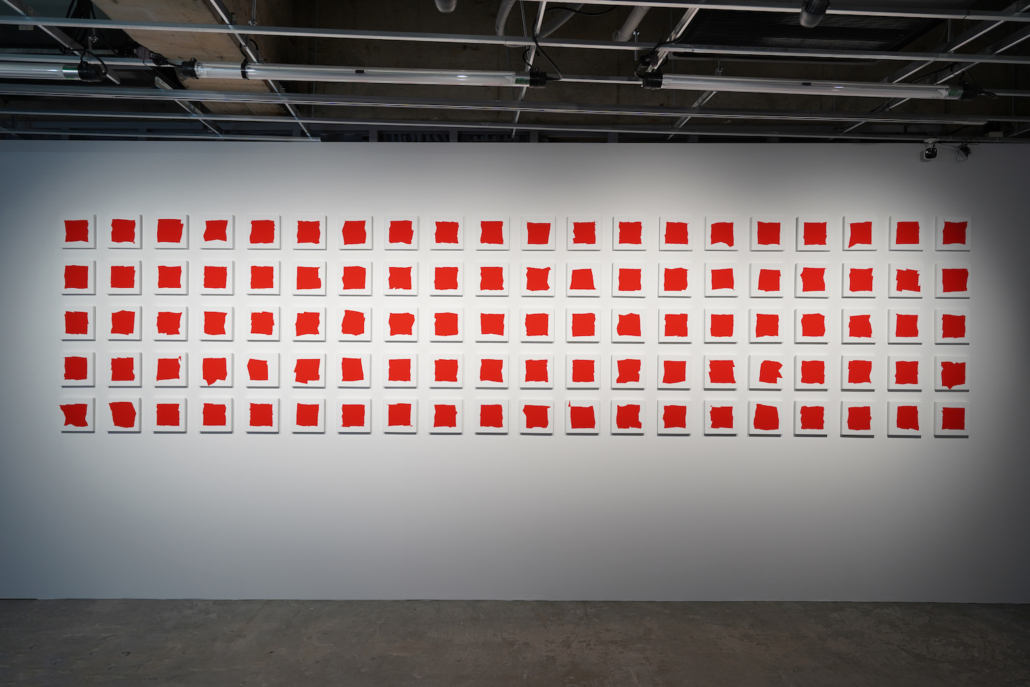

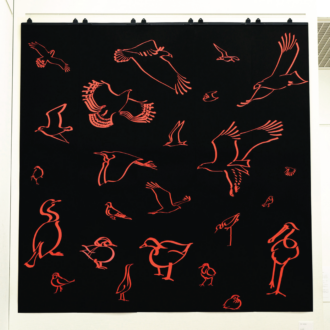

井上 史央里「RED ‒ IBARAKI ‒」

H3000mm × W3000mm

EPSON MC 画材用紙ロール、木材、クリップ

《鳥が羽ばたくように線を走らせた。その赤は我々に警鐘を鳴らす。》

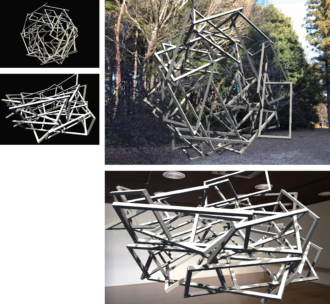

仲吉 沙耶香「拡張」

Blender STYLY( 使用ソフトウェア)

《昨今の社会情勢の影響により、人と対面せずに双方向的な体験ができるVR 技術を用いたメディア作品が注目されています。現在では具象的なモチーフを用いた作品が多いですが、抽象的な幾何学形態の平面構成や立体構成作品をVR 空間上に展示することで、新たな芸術鑑賞体験を提供することが可能ではないかと考えました。本制作では今まで制作してきた平面構成や立体構成の知識をもとにVR 作品を制作しました。VR 空間では自分の部屋のスペース、材料費、天候などに囚われず、作品を自由に制作、配置することができます。現実では作れそうにない巨大なものから奇想天外なものまで制作の幅が広がります。また、VR 空間だけでなく現実世界での作品制作のシミュレーションを行うことも可能になります。VR 技術は今後の芸術作品の制作において重要になっていくと考えています。》

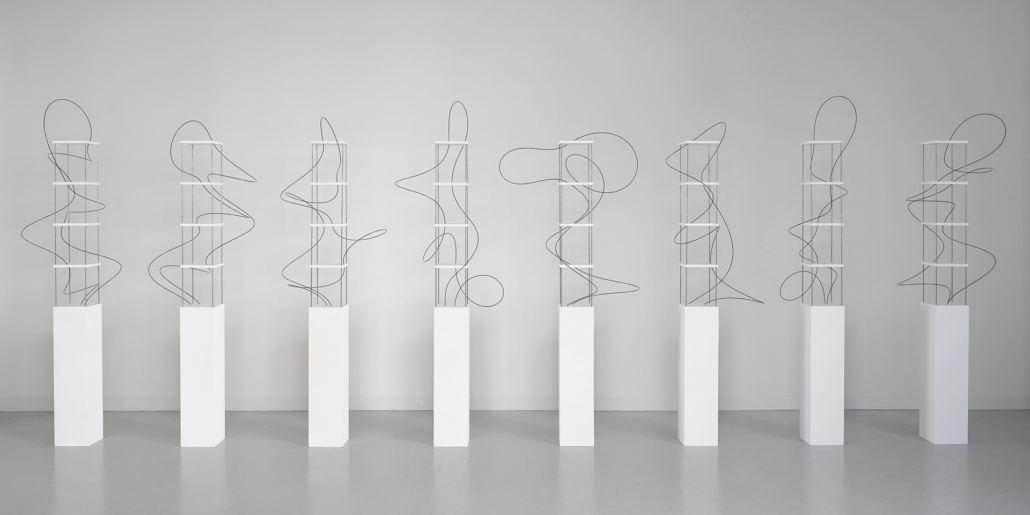

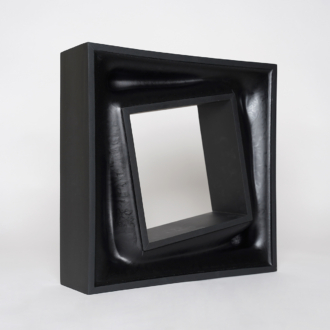

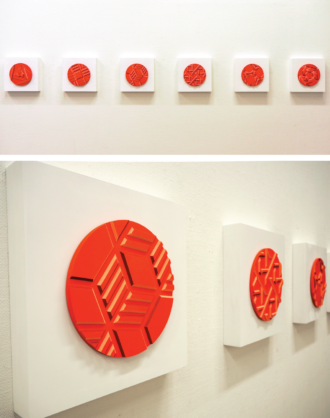

児玉 稀乃「凹凸」

H45cm × W45cm × D7cm (6点)

木、スチレンボード、アクリルガッシュ、スプレー塗料、ターンテーブル

《回転によってクレーター錯視の効果を強調した作品。凹凸が逆転して見える現象を、純粋に楽しむ。》

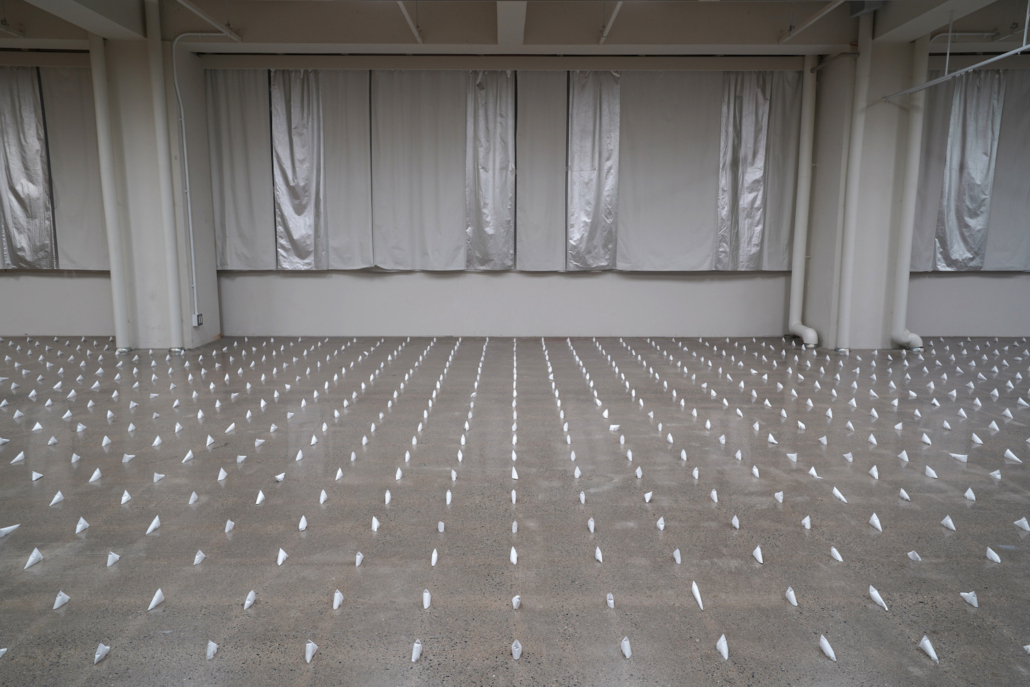

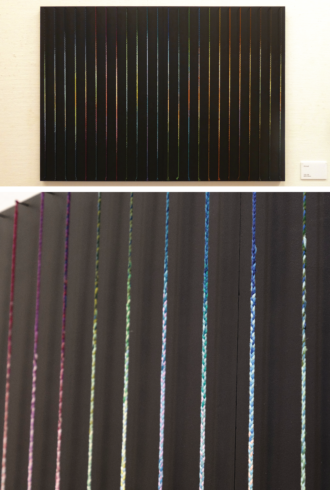

丸田 光希「Annual」

H100cm × W140cm × D5cm

刺繍糸、木製パネル

《時間の感じ方は国や文化、そして個人間でそれぞれ異なります。私たちは他人のそれを一瞬垣間見ることはできても、完全に体験することは叶いません。本作品は彩り豊かな刺繍糸による24 本の三つ編みから成っています。左から右に向かって、1 月から12 月までの二十四節気を色彩の変化として表現しました。また上から下に向かっては1 日の時間経過と昼夜の長さを明暗の変化として見ることができます。本作品で使用した色は、四季折々の自然や文化を基調としながらも、作者個人の感覚に基づき主観的に選ばれています。作品を通じ、「作者の時間」に触れることで、人の数だけ見え方がある「時間」「自分の時間」に思いを馳せるきっかけになれば幸いです。》

【会期】後期日程 (2022 年2 月15 日 – 2 月20 日)

【会場】茨城県つくば美術館