「作品を組み立てる」ワークショップ開催!

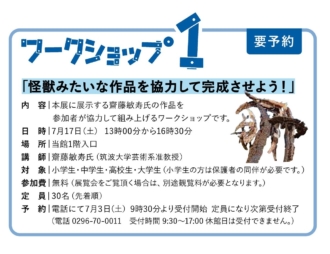

茨城県陶芸美術館にて開催された(2021/7/17~9/26)企画展「土イジり」展の関連ワークショップ、「怪獣みたいな作品を協力して完成させよう!」が7月17日に実施されました。

[ワークショップの様子をお届け!]

このワークショップは、「土イジり」展に展示される齋藤敏寿准教授(以降:敏寿先生)の作品を参加者がチームに分かれて組み上げるといった内容でした。全部で50個以上ある陶のパーツをパズルのように組み上げていきます。

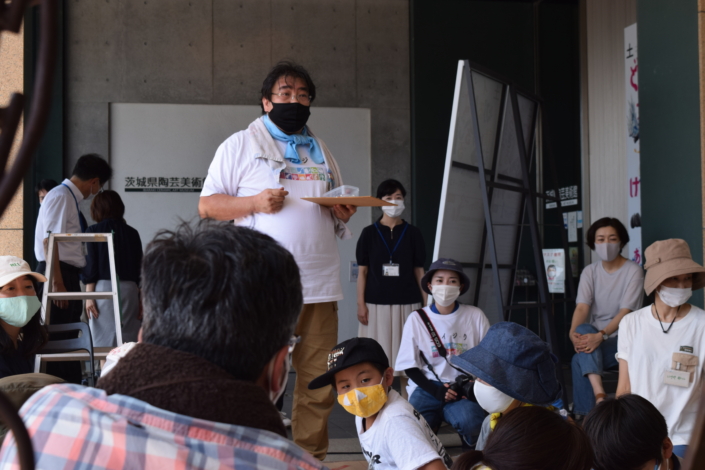

まずは敏寿先生の挨拶から始まりました。そしてグループ分け!初対面の方と協働して作業できるのか不安でした・・・

13時頃からグループに分かれて作業開始。子供たちは小さな手で、大きな陶のパーツを一生懸命に運びます。保護者の方々も我が子の成長をそばで見守ります!サポートの学生は作品が割れないかドキドキ。

組み上げ作業も終盤に近づきました。大人達は暑さでヘトヘトの中、子供達は元気いっぱい!難しい箇所は、敏寿先生の手も借りながら頑張りました。

夏本番を感じさせる暑さの中、子供と大人が協力し合いながら作品の組み上げ作業を行いました。最後はみんなで記念撮影。参加していただきありがとうございました!!出来上がった作品は、茨城県陶芸美術館本館の入り口付近に展示されています。

[敏寿先生に質問!]

この記事の筆者である私は、サポートの学生として参加させていただきました。今回のワークショップは敏寿先生の作品を、陶芸に関わったことのない方達に組み上げてもらうという内容・・・私自身もこんなに大きな作品を扱ったことがなかったので、作業中も作品が壊れないかハラハラする場面はたくさんありました。先生は実際のところどうお考えだったのでしょうか?ということで直接聞いてみることに。

筆者 : 大人から子供まで大勢の方々に作品を触れてもらうことで、得られる経験ももちろん多くあると思いますが、逆に破損の心配はなかったでしょうか?

敏寿先生 : なかったです!もちろん破損の心配はありますが、破損は直せばいいですし、それよりもワークショップで得られる経験を重視しています!

筆者 : ワークショップの感想を教えてください。

敏寿先生 : 子供達の集中力に感心します。役割を与えて、責任を持ってものごとに取り組むことでたくさんの真剣な顔を見ることができて、このワークショップを企画してくれた美術館に感謝ですね!

なるほど・・・コミュニケーションツールとして、作陶を活用した教育プログラムの構築を研究している先生らしい考え方だと思いました。陶と鉄でできた作品は、日陰の部分はほのかにヒンヤリとしていて、一方で日に当たっている部分はとても熱く、これも実際に触れてみないと分からなかったことです。触れることで得られたワクワクやドキドキ・・・夏休みのいい思い出になったのではないでしょうか?

ワークショップの協力者

[工芸領域・陶磁]

学群3年:橋川朝花

学群4年:中山美咲、藤田悠希

大学院前期課程2年:影山亜美、斎木麻由、田邉由梨、原田薫

[協力]

大学院後期課程3年:宮澤奈穂

[企画・運営]

茨城県陶芸美術館・筑波大学芸術系齋藤敏寿研究室

別日に行った搬入の様子は下記のリンクから見ることができます。

筑波大学陶磁研究室:公式YouTube

レポート:陶磁3年橋川