シィアンドビィ株式会社 – Jesmonite® Japan ジェスモナイト日本総代理店の松本広子さまに講師としてお越しいただき、指導をいただきました。さまざまな使い方があって充実した学びを得ることができました!

シィアンドビィ株式会社 – Jesmonite® Japan ジェスモナイト日本総代理店の松本広子さまに講師としてお越しいただき、指導をいただきました。さまざまな使い方があって充実した学びを得ることができました!

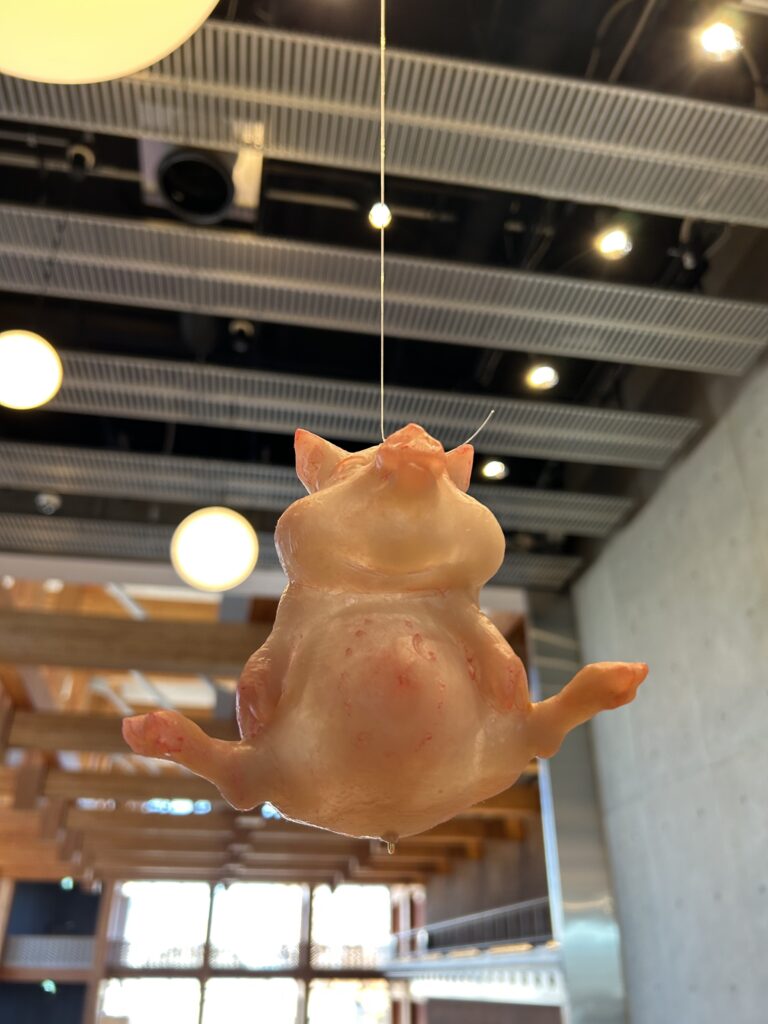

2024年12月8日(日) 〜 12月15日(日)、環境芸術学会水戸大会において、水戸市民会館を会場として作品の発表をしました。2階キッズコーナーの天井にぶたさんを散りばめて丸いライトの横にインストールしました。

2024年3月5日から3月15日に「造素形材 表現 マテリアル 吉田伸×小野養豚ん×いしばしめぐみ」と題して、特殊素材による生きものをテーマとした作家の展覧会を開催した。東京都港区に所在するオリエ・アート・ギャラリーにて研究作品と本研究について公開した。芸術における生きものの表現は、時代を超えたテーマとして取り上げられて今に続いている。様々な視点からアプローチした3名の現代作家による立体造形作品展である。

本展に向けて、筑波大学芸術系の林みちこ准教授に評論していただいた。

「 美術の歴史は、多くの作家が技法素材と格闘し続け、表現の拡張を試みるなかで織りなされた。最近になり「触れてみる美術」としてユニヴァーサル鑑賞の取り組みが行われるようになるまで、視覚芸術である美術が「展示」される際は、平面立体問わず触覚による認知を想定しておらず、作家たちは量感、滑らかさ、時には体温までが眼によって感じられるような造形を追究してきた。

本展覧会の基盤となる研究では、不飽和ポリエステル樹脂の着色剤に油絵具を用いて本物の皮膚のような繊細な色を持つ樹脂を作り、その上で対象物を造形することに成功した。それは従来の、成型後に塗料を吹き付ける方法とは対極をなす技法の革新と言える。

研究代表者である小野養豚ん氏の作品に度々モデルとして登場する白豚は、作家の説明によれば体温の高いところが赤みを帯び、また部位により黄や白など肌の中に「様々な色の変化」を持つ生きものであるという。皮下の色の諧調を知り尽くした小野氏の作品の肌理は、触れてみたいという感情を喚起するような生命の温もりを伝える。

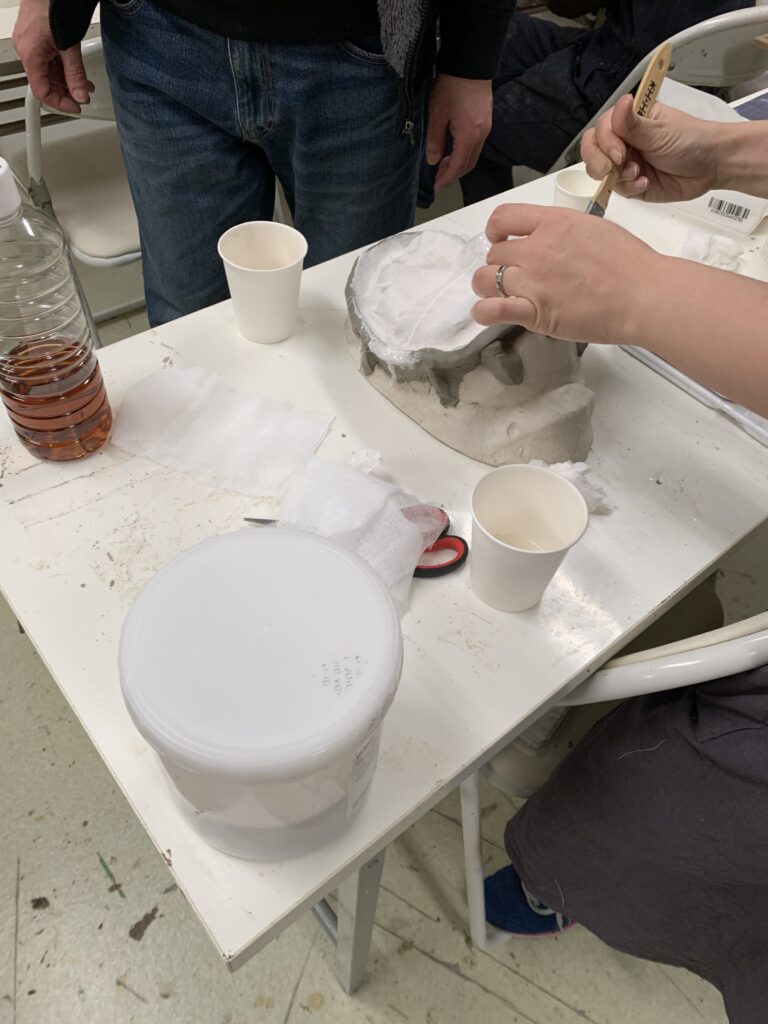

いしばしめぐみ氏は精霊や妖精など想像上の存在をモティーフに、私たちに新しい視覚体験を提示する。その技法は粘土や発泡スチロールで作った原型を石膏やシリコンで型取りした上でジェスモナイトという安全性の高い新素材に鋳込み、水性の絵具でヴィヴィッドな色彩を纏わせるというものであり、作家は眼に見えないものを手わざによって「出現」させる。

吉田シン氏は、主催するアトリエアルーアにおいて特殊メイクや特殊造形を手がけており、本展覧会では、人体から直接型取りするライフキャスティングにより制作された石膏やシリコン製の「花器」に生花や造花を生ける。作家が「自然の美に対する敬意」であると語る制作意図のとおり、作品は人の身体と花々が持つ固有の色彩、かたち、質感を崩さずに造形される。

三作家の作品に共通するのは立体造形であることだが、その外観、つまり外界との境界としての、あるいは他者との接点としての「皮膚」の表現手法は異なる。フランスの哲学者モーリス・メルロ=ポンティは、1961年の絶筆となった「見えるものと見えないもの」において、人間が何かを知覚する際に、主体となる自分の肉体と客体である対象物が互いに相互侵食しているとして、身体が肉であるのと同時に世界もまた肉であるという理論を展開した。この「世界の肉(la chair du monde)」は物質の内部と外部を分かち、また繋ぐ役割を持つものとして用いられた独自の用語である。本研究において「肌理」を表現するため考察を繰り返している「内部着色」の実験もまた、生きものの肉体の内と外を知覚することで見える世界の拡がりを我々に問うているのではないだろうか。

林みちこ(筑波大学芸術系准教授) 」

青森県十和田市にある十和田市現代美術館にロン・ミュエクの「スタンディング・ウーマン」という巨大な4メートルもの初老の女性の立体造形作品が展示されております。ミュエクのリアリティを追及する制作姿勢について、そしてその皮膚の質感から生み出されるリアリティついて、テレビ東京「新美の巨人たち」様にて6月の放送にて言及させて頂きました。親身に取材頂きました映像制作会社のスタッフ様には、私のリスペクトするロン・ミュエク様について言及させて頂き、大変恐縮ではありながらとても光栄でした。映像は私の一生の宝物となりました。ありがとうございました!

***

スーパーリアリズム作家ロン・ミュエクは、 人体があたかも生きているように表現しています。個人の物語を背景として取り扱う作品主題は、主に母や妊婦、新生児による人体です。命が生まれること生きることをテーマにしています。ここから生み出されるリアリティを表現するために特殊素材を用いて制作していると考えています。

テレビなどのメディアに露出されないロン・ミュエク本人から「スタンディング・ウーマン」作品への思いについてメールでメッセージを寄せられたそうです。

「私たち人間はお互いを理解するようにできています。その人の立場に立って、その人がどんな物語を描いて、どのように人生を生き、今に至っているのか想像することに、深い興味を持っています。共感が最も重要なのです。」

ミュエク作品の特徴として作品スケールの操作があげられます。実際のスケー ルを変えて表現することで鑑賞者に大きな感動をもたらし、単にマネキン製造の技術だけに陥いりません。巨大であったり小さかったするからこそ、鑑賞者は作品に引き込まれ共感を感じるだと思います。

アートトラベラーを務められた俳優の小雪さんの言葉より〜

「体っていうのはただの物体だから使ってたら古くなる。その中にある魂とかその人の信念みたいなものって体に現れるから顔色とかそういう部分ですごく生命力を感じるよね、この作品から」

「本当にその何%も人ってわからないじゃない

だって自分のことだってわからないじゃないですか

そういう意味では他人の生き様かもしれないけど自分の生き様かもしれないしっていうのでこの作品は自分との対話をさせてもらえる彫刻だなって思います」

「スタンディング・ウーマン」は特にモデルがいないそうです。

家族思いの心配性なおばあさんを想像したり、水仕事をたくさんしているのかもしれない、隣のおばさんかもしれない、すごく怖そうだけどお料理上手でおもてなしが上手なお母さんかもしれません。

ロン・ミュエクは、巨大化させたり手のひらサイズにさせたり等のスケール操作をしてシンプルでありながらもこの操作によって一歩踏み込んだスーパーリアリズムを追求しています。そして、現実世界の方向感覚を失ったような非現実世界へと誘われます。しかし、 単に鑑賞者を圧倒させるだけではなくて、言葉にできない親密さと愛、切なさのような複雑な感情を観るものに湧き起こさせ、心の奥底に入ってゆくのです。

#ronmueck #十和田市現代美術館 #新美の巨人たち

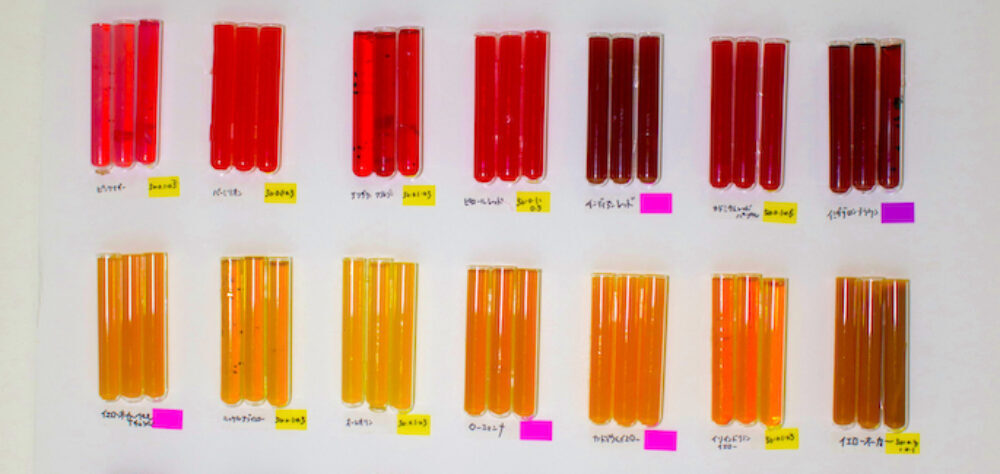

積層する最適色の組み合わせの実験をしました。

まずは、ウルトラマリンブルーとバーントアンバーの組み合わせになります。

A1)ウルトラマリンブルーが多めであると冷たい影の表現になります。

A2)バーントアンバーが多めであると暖かみのある表現となります。

次に、B)不透明色の赤であるカドミウムレッドパープルに透明色の赤であるアリザリンクリムソンを積層すると深みのある赤に変わリマス。

C)また、不透明色の緑であるコバルトグリーンに半不透明色の青であるコバルトブルーを積層すれば、深い青色となります。

D)サップグリーンは、グリーン系やブルー系に合わせるとグリーンの深みが引き立つ。今回はコバルトブルーを積層しました。

E)サップグリーン、コバルトブルーの変化した色を置き、その上からバーントアンバーを載せていきます。混ぜて作った色と違う透明感を持った色となり表現に幅を与えて全体的な色の統一を出すことが出来ます。

筆者の作品は動物等の生き物を中心とした表現をしているが、幅広い色数の油絵具を用いることによって、様々な展開の可能性があると考えます。例えば、油絵具ないしは顔料の着色を安定させて混合すれば透過性が高くなり光沢感が出せます。透明度が高く艶かしさが出て、緊張感と高級感を持たせることが出来ます。植物等の静物をモチーフとすることも可能であり、模様等を用いた抽象的な表現も有効であります。また、凝集力が強く働いた場合、それをそのまま硬化させることによって、砂の表面の様なざらざらした表情や岩の様なごつごつとした表情を作り出し、作品の質感に変化を付けることが出来ると考えます。

スーパーリアリズム作家のロン・ミュエクは、人体があたかも生きているように表現し、内部着色を活かして、UP樹脂やシリコーンゴム素材等を使用した人体の立体造形を制作しています。現実の世界を再現することを追求してスーパーリアリズムの視点を変えました。ミュエクが生み出すスーパーリアリズム表現は、その造形制作に対する執着心からきています。このことは東京国立近代美術館にて開催された『現代美術への視点 連続と侵犯』36にて中林和雄(2002)が記述しています。

「ロン・ミュエクが人体の模造物をつくる異様なまでの執念。細部の仕上がりや肌理などに徹底してこだわり、時間をかけるあまり、まだ総作品数が20点にも満たないという、つくりものの仕上がりへのこの執着とは裏腹に、あるいはその執着ゆえにというか、ミュエクはいつも再現のスケールをずらし、本物より大きくまたは小さくつくる。精一杯似せようとした上で、偽物(似せもの)ですよと注釈をつける。だからそれはあまりにリアルでありかつ存在し得ない不思議な存在となる。」36(中林、2002、pp.7-8.)

『ロン・ミュエク DVD CD-ROM ナショナルギャラリー(Ron Mueck DVD CD-ROM by Nationalgallery)』38から、作品《妊婦(Pregnant Woman)》2002年(図1-74)と金沢21世紀美術館、『ロン・ミュエック展』39から、作品《A Girl》2006-2007年(図1-87)による内部着色を取り入れた制作進行を見て、ミュエクの着色方法を考察しました。

ミュエクの作品は、皮膚の下にある血管、毛穴、赤みがある部分や黄みがかっている部分を一つ一つ丁寧に最終的に着彩することによって肌の表情を作り出しています。身体のプロポーション、指や関節などの細かい表現を大切にしながらも深い肌理の表現にこだわりを感じます。柔らかい肌の質感を素材の物質感で見せることであたかも存在しているように見せています。ミュエクの作品は、人体の皮膚感を現実世界よりも艶かしく表現しています。使用する着色剤は、樹脂用着色剤を使用していると考えます。発色の良い樹脂用着色剤によって鮮明な肌理の仕上がりを表現しています。ミュエクによる樹脂用着色剤は、UP樹脂に顔料が練り合わせられており、顔料の粒子の量が多く、色相が鮮明で隠蔽力が大きいと考察します。

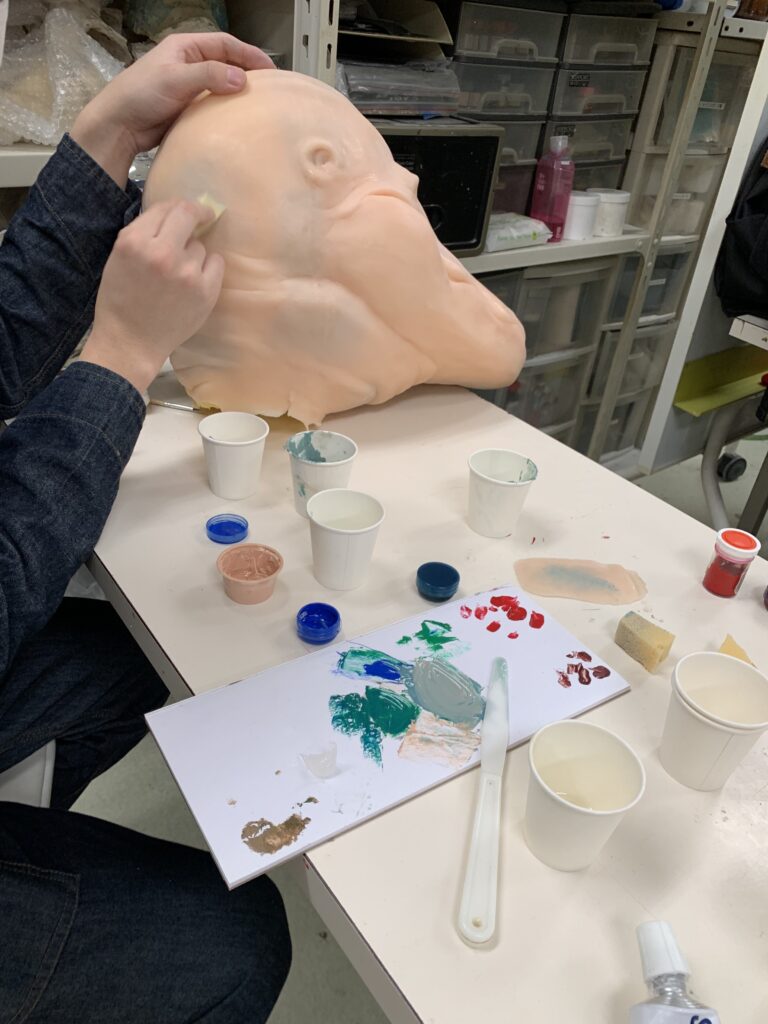

先日、東京に所在していますアトリエ アルーア様にてマスクの造形制作の取材をさせて頂きました。シリコーンゴムを多様し、そのための着色剤を取材しました。シリコーンゴムにも様々な種類があり、造形物によって使用するシリコーンゴムを変えていました。そのための着色剤にも色々ありました。

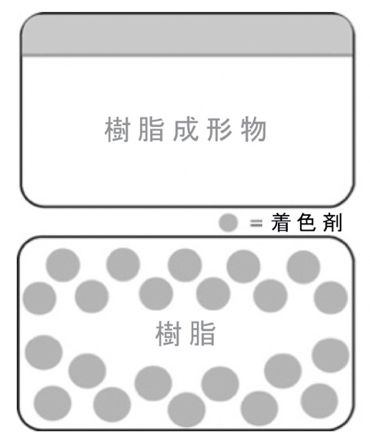

<内部着色>は、樹脂の中に色材を練り込み着色することです。樹脂と色材を混ぜ合わせるため、外部着色とは異なり、中まで均一に色づけされます。内部着色に用いる色材を総称し<着色剤>と呼びます。

こちらの作品は、2021年に制作しました。型にレジン樹脂を流し込み、型から取り外した後、バリ取りと研磨による修正を行い、成型品を完成させた。最終的にアクリルガッシュの着色剤を使って筆で塗り外部着色を行いました。

<外部着色>とは、樹脂の表面に着色することで、印刷や塗装、メッキなどです。顔料を溶剤で溶かして色をつけたい商品に吹き付け塗装を行います。