2019

ON Cook

南 晃平 MINAMI Kohei

立体 H 85 ×W 75× D 60cm

論文:まな板と包丁によるトントン音の心地よさの差〜まな板を置く台とまな板の素材の組み合わせに着目して〜

トントン音を楽しむ料理体験を

キッチンは普段からたくさんの音で溢れている。肉を焼く音、水を流す音、食器が当たる音。ON Cook は包丁で食材を切るときのトントン音に着目した新しい調理台である。手元のつまみを操作することでトントン音にエフェクトをかけることができる。エフェクトがかかったトントン音は広い空間に響くような音になったり、はたまた爆発音のようになったり。いままでの料理中にはなかった音をもたらす。リビングに響く料理音はただの作業の音ではなく、1つの音楽のように聞こえるかもしれない。

また、ON Cook には録音・再生機能や、トイボックス機能などがついている。トイボックス機能とは特定のリズムで食材を切ると決まった音を返してくれる機能。例えば三三七拍子の前半、「トントントン・トントントン」このリズムできることができると後半の七拍子を返してくれる。

エフェクトや録音・再生機能、トイボックス機能は単におもしろいだけでなく、包丁の使い方の上達にもつながる。そうすればまた一層料理が楽しくなる。普段あまり意識しない「音」の変化を感じながら料理を楽しんでほしい。

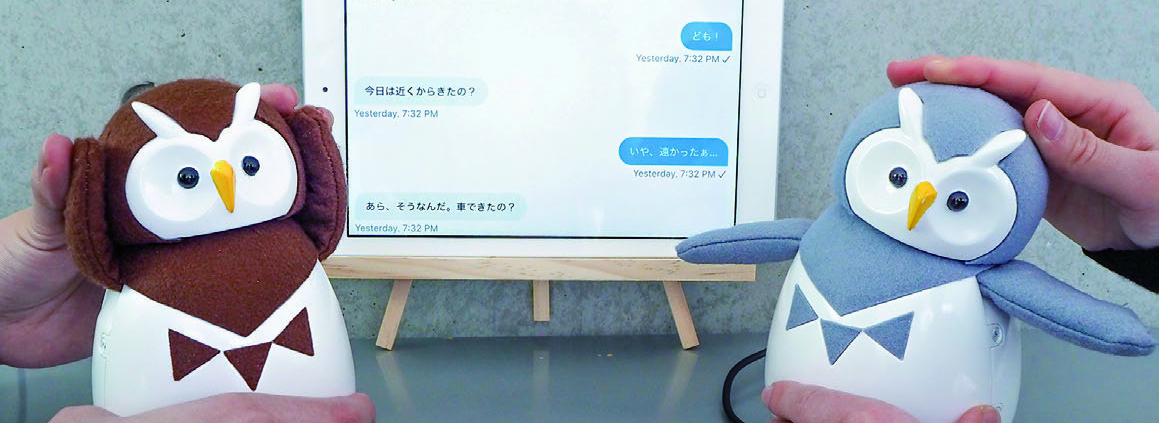

ロボットボット

樫村 京 KASHIMURA Miyako

立体 H11×W5×D10cm 2点

論文:人形遊びインタフェースを用いた半自動チャットボットの開発とその検証

現在、ネットと繋がるための入力インタフェースには様々な種類がある。キーボード、ペンタブレット、3D マウス…etc.

これらは便利な道具だが、使用時に細かい操作が必要となる。そこで私は、直感操作でチャットコミュニケーションが楽しめる 人形遊びインタフェース ” ロボットボット” を提案する。

ロボットボットは人形遊びをする感覚で操作ができる 文章入力デバイスである。返答したいニュアンスの動作をロボットボットで行うことで、その動作らしい文章が自動で生成され相手に返信される。会話が苦手な人、身体的にキーボード入力が困難な人でも楽しんでチャットコミュニケーションが行えることを目指し、製作した。

主な動作は、頷く、首を振る、首を傾げる、頭を仰反る、挙手、万歳、お辞儀、の全 7 種である。本体素材には 3D プリント(ABS フィラメント) とフェルトを併用することで、操作性と柔らかい触り心地を両立させた。ソフトには、チャットボットを応用した、半自動チャットボットと呼ぶシステムを使用している。

第2期開発衣装

伊藤 日向子 ITO Hinako

立体 H150×W50×D40cm 3点

論文:地下アイドルの楽曲における歌詞の変遷について

私は 2019年 9月 2日から「回せ!グルーヴ開発部」というセルフプロデュースアイドルグループのメンバー兼プレイングプロデューサーをしている。今回制作した「第 2期開発衣装」は 2019年 9月 2日から実装している第 1期開発衣装の次に実装する衣装となっている。

都内を拠点に活動する「回せ!グルーヴ 開発部」は各メンバーが開発担当を持ち、作詞、振り付け、アートディレクション等を行なっているアイドルグループである。現代は何かを作りたい時、素人でも扱いやすいソフトが沢山ある。道具は amazonですぐ届き、建物だって 3Dプリンタで作れてしまう。

そんななんでも作れちゃう現代に、個人の得意分野や技術で .開発”する私たちの姿をきっかけに、少しでも何かを作ることや生み出すことの楽しさを思い出す人が増えて欲しい。回せ!グルーヴ開発部を見てくれた人や知ってくれた人が私たちの笑顔を通して、私たちの開発のエネルギーが少しでも明日の活力になることを願っている。

ARC ANGEL

岡島 拓海 OKAJIMA Takumi

立体 H250×W140×D100cm

論文:歴史上における「浮遊物体」の受容について

AAは、急速にドローンに取って代わられることが予想される社会インフラシステムに、いわば要請される形で開発された、次世代型自律飛行ドローン・メンテナンス・プラットフォームの名称である。基本構造は、大きな球体の修理ユニットに二枚の垂直の安定翼が両端に懸架される形をとる。球体のユニットに様々なタイプのドローンは帰還し、適切なメンテナンス、充電等を行い、再び空に飛び立っていく。

人は、見たいものしか見ない。近代化の大義名分をもって、洞窟に篝火を灯し、あの恐ろしい暗闇に少しづつ壁を作っていった。

死を恐れ、火葬場を隔離した。

他人を恐れ、狭い部屋に壁を立てた。

2020年以後のドローン社会の到来。配達、宅配、道端や標識などのサイネージから移動、日常の様々な些事までドローンに任せる社会。生産コストの激減が急速なドローンの普及を招く。次なるインフラの成立。有象無象のドローンが飛び回る近未来の空に、AA は厳然とそびえ、その変化の象徴となる。

AAは新たなインフラシステムを”おおや垂直の安定翼が両端に懸架される形をとけ”にする。現状、我々の社会を支えるインフラシステムは、不可視こそが是とされ、景観保護というエゴの下に影のように息を潜めている。この構造が、広く万人に開かれることで、我々は新たな社会システムの到来を、不可視化による不信感なく受け入れ、社会のフェーズを一段階引き上げることができるだろう。かつて我々を導いた高次存在、その象徴たる「天使」。やがてイデオロギーの移り変わりとともにその存在は、希薄となったように感じるが、それは(我々が盲目なだけで)今も消費文明のあらゆるところで息づいている。ドローンの普及によるそのメンテナンス・充電等のステーション等のインフラ的不足が指摘されるが現状このままであれば、その普及過程、結果もまた、不可視のものとされ、ドローン自体が「不気味」なものとして認識されることになるだろう。その現状を打破すべく、プラットフォームはパブリックなものとしてひらかれる。

「もし人が天使より少ししか劣っていないとしたら、天使を作り直さなければならない。」メアリー・ウィルソン・リトル

PIXEL IDOL

金澤 朋美 KANAZAWA Tomomi

立体・平面 H42×W30cm 1点/ H21×W14cm 5点/ H59×W84cm 1点

論文:人物をドット絵で表現するのに適した最小ピクセル数の研究

ドット絵×アイドルの実験的な作品。アイドルに詳しい人もそうでないひとも、人物のドット絵を楽しめるように、という思いを込めて。

今回は乃木坂 46 のメンバーを題材にしたが、この作品を制作した結果、実際に当該アイドルの見分けがつくようになった。

AIR GUITARS

工藤 春樹 KUDOH Haruki

立体 H200×W200×D200cm、1点

論文:ECにおける人格認知と信頼感への影響

AIR GUITARS は「自分に一番似合う」ギターを探すための、ギター初心者向けフィッティング・サービスです。AR によってギターの 3D モデルが画面に出現し、腕をスイングすることでそのギターの音を鳴らすこともできます。実際に従来楽器を買う際の判断基準であった「音のよさ」「本体のかっこよさ」「リーズナブルさ」などに「自分が持った時にしっくりくるか」という角度の視点も加え、ファッションアイテムを試着するようにギターを選ぶ買い方を提案します。( 写真 : つくば美術館でのポップアップ・ストアの様子 ) AIR GUITARS 店主 工藤春樹

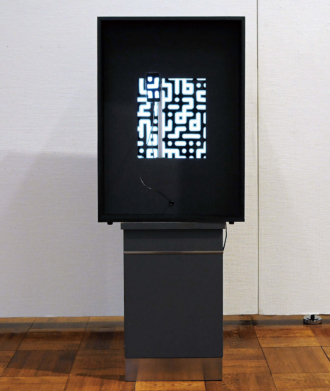

POINT_BROCKS_2020

佐藤 洸介 SATO Kosuke

立体/映像 H21×W21×D21cm 1点

論文:ギャル雑誌「 egg」からみるギャル文化の変遷

POINT_CLOUD_2020 は「自由に動かすデジタル積木」として制作した。

私たちは積木やブロックなど自分で自由にものを形作り、動かすような拡張性のある遊びにそれにしかない面白さを覚える。だが実際にはブロックや積木を広げるには空間的な制約があり、その形も物理的な限界が存在する。本作品では、それらの現実の積木では超えられない制限を超えた新しい表現を目指した。

これまでのポイントクラウドデータでは、小さな点が高密度に集まり点群を作ることで精巧なデータとなっていた。そうして集まった高密度点群は、メッシュデータとして点から面のデータへと変わり精巧さを増していく。

POINT_CLOUD_2020 では点群の密度を細かくせず、あえてひとつひとつの点をブロックとして大きくした。これによりユーザーはこの点群データを自由に動かすことが可能となった。自由に動き回るブロックは、時に輪切りになり。時に星のように散りばめられ。「低解像度のドット絵」を乗り越えた表現としてPOINT_ CLOUD_2020 だけの新たな形態を見せる。

POINT_CLOUD_2020 は 6 つ金属スイッチにより、「ブロック間の距離」「ブロック自体の形」を自由に変化させることができる。これまでゲームに触れたことがないユーザーにも扱いやすいシンプルな操作系となっている。これらの操作によって実際の積木遊びにあった場所的制限と物質的制限を乗り越えることができる。ユーザーは数千のブロックを中空に浮かせたまま固定することができるうえ、そのブロックが霞むほど広範囲に配置することも可能だ。

表示される場所が映像であるため、イベントなど大きな空間を使える場合には大規模に映し出すことが可能であり、もちろんパーソナルな楽しみ方もできる。音楽と合わせて使えば VJ のような効果も期待できるはずだ。

POINT_CLOUD_2020 は、制限を取り払い新たな体験を表出させるための新しいプロダクトである。

Nagarebocco

竹原 瑞希 TAKEHARA Mizuki

立体 W98c× D210 × H40cm

論文:歩行シークエンス景観における視点高ごとの印象評価

科学技術が発展し、物事を効率よく行なうことが可能になった現代。

その便利さと引き換えに、都市部においては、静かに心を落ち着かせられる時間をとることが難しくなっている。“nagarebocco” は、そんな多忙な現代社会に向けたリラックスモビリティである。

このモビリティを「個人の回復スペース」と形容した。

公園を自動運転で周遊する”nagarebocco” に乗り、ゆったりと流れる景色に身を委ねることで、会社や学校などの現実を一時的に忘れられる時間をもたらす。

その時、ユーザーは効率化によって失われた時間を再認識するのではないだろうか。

本モビリティをデザインする際、使い手による自由な利用方法を受け入れる「適度な余地」を与える事を心がけた。未来の日本において、” nagarebocco” のようなモビリティの運用が可能になった際には、是非、その上で飲み会やピクニック、その他ストリートパフォーマンスを自由に行って欲しい。

ヤヌスの街

谷川 徹 TANIKAWA Toru

立体/映像 W32× H23× D23cm 1点

論文:大学生におけるステッカーの貼られたパソコンに対する意識と視覚評価

AR を用いてデバイスからパソコンを覗くと街が現れる。

「ヤヌスの街」はプロダクトを用いた新たな自己表現のためのプラットフォーム。パソコンの全面は現実世界に自己を表現し、デスクトップ側はネット世界の自分を表現する。これからの時代は仮想空間で自己表現することが主流になるかもしれない。

十五夜の戦い

種茂 誠至 TANEMO Seiji

ボードゲーム H35×W40×D15cm

論文:クリエイティブリユースをテーマとした子供向けワークショップの提案と実践

3ひきの宇宙ウサギ。彼らは新しい星を求めてたどりついた。この「月」で新しい生活を始めるのだ。そう思っていた矢先、なんということか!にっくきライバルウサギたちもここまでやってきた。負けてられない!ライバルより多くこの星を占領しなければ! ——(十五夜の戦い「episode」より)

『十五夜の戦い』は他のプレイヤーと陣地の数を競う、言わば陣取りゲーム。プレイ人数は 2~3人。対象年齢は 10歳から。このボードゲームは繰り返し遊べるようにデザインした。プレイヤーは繰り返し遊ぶ間に、3段階おもしろさを感じることができる。

1つ目は、はじめの 1,2回をプレイするとき。1回プレイすればルールが理解できる。とりあえずルールを理解し友人や他の人とプレイすると、その人の性格が見えてくる。人によってちがうウサギの動かしかたが見えるときがおもしろい。

2つ目は、だいたいセオリーはわかってきたとき。繰り返すとゲームの「ツボ」とも言うべきところがわかってくる。戦いかたを導き出し、チカラを発揮して友人と競う。そこがおもしろい。

3つ目は、新しくルールを作って試すとき。最後に用意しているこのゲームの「遊びかた」がルールのアップデートである。どう改良すればよりおもしろくなるのか。そ れを考え、相手と話しながら試しているときがおもしろい。

遊び、考え、改良し、また遊ぶという楽しさをぜひ感じてほしい。そのために工夫をこらしたゲームである。

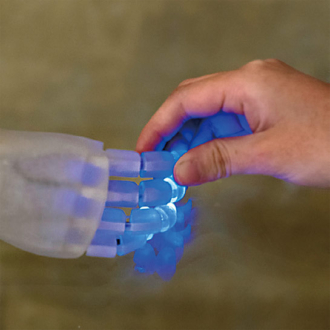

touched by …

曲渕 沙良 MAGARIBUCHI Sara

立体 H 11×W 14×D 14cm 1 点

論文:紙の質感が味覚に与える影響の評価

紙は私たちにとって最も身近な素材だ。

しかし、紙にはまだまだ私たちの知らない可能性が秘められている。その一端を形にしたものがこの「 touched by…」だ。

「touched by…」は 3種類の紙で作られたスリーブである。それぞれ緑の封筒のツルッとした紙は甘み、黄色い封筒のしっとりとした紙は酸味、水色の封筒のざらっとした紙は苦み、辛味 (塩味)、酸味を感じやすくするはたらきを持つ。これは今回の卒業研究の中で行った実験結果にならっている。私は実験でそれぞれ質感の違う 5種類の紙で作られた紙コップの水の味を飲み比べ、その結果紙の質感と味の関係性に有意差が見られたのだ。

そのためこのスリーブには、実験の中で味を感じやすくする効果が得られた紙を使用している。また touched by…は.に感動するという意味。スリーブだけでなくパッケージの触り心地にも感動してもらえれば嬉しい。

コミックブリンガー

森 匡弘 MORI Masahiro

本 B5版 1点

論文:漫画におけるキャラクターデザイン戦術の分析

漫画を評価する項目は複数存在するが、中でも重要でありながら作家、編集ともにその本質を理解していないものが「キャラクター」についてである。キャラクターの構造は「誰が何をするのか」とキャラクターを立たせる為の 3つの要素、「見た目、設定、価値観」から成り立っており、本作品・コミックブリンガーではエンターテインメントの形をとりながら具体的なこれらのキャラクターデザイン戦術を示す教本である。この作品を通して、新人作家が漫画の創作を「好きなものを描く」ことから「考えて描く」ように思考をシフトしていけるようになれれば幸いです。

2018

ポーズ!チーズ!ベーカリー

竹沢 香奈 TAKESAWA Kana

アプリケーション / 立体 W25×D15×H7cm 4点/W20×D20×H18cm 2点

論文:取扱説明書と家電製品をとりまく環境の変化に関する考察 -取扱説明書の絵的要素の分析を元に-

ポーズ!チーズ!ベーカリーは、サンドイッチを作ってポーズを決める ARゲームです。ミトンと帽子を身につけると、画面上にパンが現れます。3種類のパンで、画面を飛び回る具をキャッチして、2人でサンドイッチを作ろう!時間内にサンドイッチが完成すると、自動でシャッターが切られて写真が撮れます。誰が一番面白いポーズを写真に残せるかを競うなど、工 夫次第で新しい楽しみ方ができます。

MUSICALE

秋山 航平AKIYAMA Kohei

立体 H30×W22×D12cm Product Design

論文:「手間」と「ひと手間」の文脈的特徴から探る「良き手間」のあり方

卒業制作で楽器を作りたいということは自身のかねてからの展望であったが、デジタル化の進む現代の中で、あえてリアルに音を捉えられるような作品を提案したいと考えた。MUSICALEは、知育玩具の一つである棒さしから着想を得た電子楽器である。ブロックを棒に通して、ひとつなぎの鉄琴を作って、バチで叩いて演奏して遊ぶ。様々な高さのブロックを使うことで、音階を視覚化して学ぶことを狙いにした作品である。

kaonetarium

今吉 萌子 IMAYOSHI Moeko

インスタレーション H200×W300×D300cm Product Design

論文:表情と音の組み合わせによる印象効果の研究

kaonetariumは、表情を認識して画面上に流れ星を生み出すインスタレーションである。5表情を認識して、それぞれ異なった色・音の流れ星を画面上に生み出す。日常のコミュニケーションに於いて、日本人はごく一部の表情しか使用してていないという研究結果がある。私自身、比較的親しい間柄の友人であっても見たことのない表情が多くあると感じていた。そこで、表情を活用する作品を制作することで周りのみんなの豊かな表情をもっと引き出し、友人・知人の見たことのない一面を見ることに繋がると考えた。表情を利用してコニュニケーションを楽しむための提案である。

カビンノート

藏野夏海 KURANO Natsumi

立体 H15×W21×D1cm 10点 Product Design

論文:感覚過敏を考慮したノートのデザイン

片頭痛の患者は視覚における感覚が過敏であり、健常者よりも一定以上の光や強いコントラストを苦手としている。しかし当の片頭痛患者はその事に無自覚で、日差しをはじめとした身の回りのあらゆるものから視覚に強い刺激を受けつつ、何も対策をできずに過ごしている事が多い。そこでノートという製品に着目した。ノートは学生の間ずっとお世話になる勉強の相棒だ。しかしそのデザインで吟味されてきたのは中身ばかりでその形はあまり変わってきていない。長方形の形で、白い紙、中身にはまっすぐな罫線や方眼が描かれている。実は方眼のような直角によって構成されている模様や、白と黒のコントラストといったものは目への刺激が強く、視覚の過敏な人にとって長時間眺めるのに向いていない 片頭痛に限らず、刺激の強い色や幾何学模様など特定の模様を苦手としている人のためのノートとは何だろうか。カビンノートでは従来のノートとは変わり、中身の紙の色が選べて、決まった罫線が存在せず、角が丸い、そんな感覚過敏を考慮したノートという形に仕上げてみた。感覚過敏は一概にこれが良いというものは存在しないため、貴方にとっての “使いやすい ”や “好き ”を追求して選んでみてほしい。

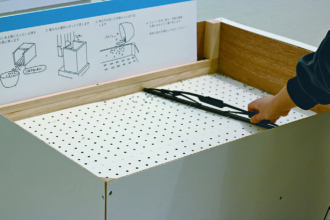

Shake Shake Wiper

三好 陸斗 MIYOSHI Rikuto

立体 H83×W130×D60cm Information Design

論文:自動車のワイパーブレードが乗員に与える視覚的印象の比較

みなさんはワイパーというものをじっくりと見たり調べたりしたことはあるだろうか。ワイパーは開発されてから 100年以上が経ち、今も悪天候時のドライバーの視界を守り続けている。100年以上ある歴史の中で、地味な部品ながらも様々な改良が続けられ、今日に至る。そのような実は奥深いワイパーに対してより多くの人に興味を持ってもらいたいと考え、この作品を製作した。 作品のコンセプトとして、「拭き取る気持ち良さを感じてもらいながら、ワイパーに直に触れてもらう」というものがあり、これに基づいて作品を製作した。この作品では 3. 4mmのスチール球を雨粒に見立て、実際のワイパーを使い天板に流したスチール球を拭き取ってもらう。拭き取っている感覚を感じてもらうために、天板は多数の穴があいたものを用い、ワイパーを振れば振るほどスチール球が減っていくようにした。穴から落ちたスチール球は一箇所に溜まるようにし、繰り返し遊べるようにした。また、落ちた音もあえて大きくなるようにすることで、ワイパーを振ることによる手の感触と、バチバチと弾ける音が組み合わさり、より気持ち良さが大きくなるようにした。 この作品は「ワイパーに実際に触れる」という経験をしてもらうという、ワイパーを知ってもらうきっかけづくりである。この作品で遊んでもらった人たちが、そこからワイパーに興味を持ってもらえればと思う。

TOMBOY

茂木 優太 MOGI Yuta

立体 H90×W55×D110cm Product Design

論文:日本国内における改造車の傾向と造形

「乗り物の楽しさを伝える・広める」それが、私がこの作品を作る上で掲げたメインテーマである。昨今、モビリティの世界は自動運転化や環境性能の向上に重点を置いた車両開発が多く見られる。そのような動きは時代の流れや市場のニーズが反映されたものであり、安全性や環境性能の向上は歓迎すべきことである。誰でも快適に安全にエコロジーに移動することができる乗り物が求められている現代社会。そんな時代であるからこそ敢えて私は乗り物を考える上での原点に立ち返り、「操ることを楽しむ乗り物」を作りたいと考えた。さて、乗り物の楽しさとは何か? このマシンのネーミングである「 TOMBOY」には、御転婆娘もしくはジャジャ馬といった意味がある。皆様は幼少期、一輪車や竹馬に初めて乗ることが出来た時の高揚感や達成感を覚えているだろうか。パワフルな 2ストローク 49ccエンジン搭載のTOMBOYはまさにジャジャ馬。私が今回定義した楽しさはまさにその高揚感と達成感、「乗りにくい乗り物を乗りこなす」楽しさを提供してくれるだろう。この楽しさの定義に加え、「誰でも知っ ているけれどやったことがある人は少な い」という事、「乗りこなす」というイメージにピッタリ合っているという理由 から、前輪を浮かせて走る「ウイリー走 行」専用マシンを製作した。

1文字違いの英単語しかけ絵本

森 詩晴 MORI Shiharu

立体 H19×W25×D6cm 1点 Product Design

論文:現代の男性におけるヒールの在り方についての研究

1文字の違いで全く別の意味になる単語。例として英単語を挙げると、hat(帽子 )やrat(ねずみ )などがあります。この二つの単語には “at”が共通しています。つまり、”h”と ”r”が異なります。せっかく似ているなら、一度に学習できたらいいですよね。この絵本は、プルタブを引っ張ることによって 2つの英単語の異なる文字の部分と絵が連動して切り替わります。例えば、1ページ目では「hat(帽子 )から rat(ねずみ )がでてくる」と、同時に覚えることができます。hat-ratから始まり、rat-cat、cat-eat、eat-fat……と、1文字ずつ変えながら絵と単語のみで話が繋がっていきます。このように、似ている英語で韻を踏んだり、自らの手で動かし視覚的表現に関連をもたせることで、より楽しく英語に寄り添うことができるのではないかと考えました。子どもに英語への興味を与えることはもちろん、韻が大事なラップや親父ギャグとしてもお楽しみいただけます。また、フォニックス (Phonics)という英語圏の子どもたちのために開発された指導法があります。それは、発音や綴りに規則性を見出し、似ている単語から覚えさせていくものです。このしかけ絵本もこういった教材に発展させることで、より楽しく、記憶に残りやすくすることができたらいいなと考えております。 絵本は全 17ページです

義足ユーザー向けビジネスシューズ

南部 智美NAMBU Satomi

立体 H15×W10×D30cm

論文:義足ユーザー向けビジネスシューズの開発

義足の方にとって、ビジネスシューズが履きにくい理由、ビジネスシューズを履くと転倒や膝折れが起こりやすい理由を解明し、義足ユーザー向けのビジネスシューズを提案する。 Design Ideas1.磁石を用いた大きな履き口 義足は足首や足部が不自由であるため、履き口が狭く硬い革靴は履きにくい。そのため踵部分が大きく開く仕組みを取り入れた。接着部分には磁石を用いた構造を使用。 2.磁石のついた靴ベラ 靴の接着部分よりも、強い磁力の磁石 がついた靴ベラを利用することで、踵を開くことが出来る。義足ではしゃがんで靴を履くといった動作も難しいため、折り畳み式の靴ベラを用い、立ったままの脱ぎ履きを実現する。 3.フラットな靴底義足での歩行の場合、地面からの力が義足の股継手の軸の後方を通ると膝折れが発生する。ビジネスシューズなどヒールのある靴を履く場合、踵が上がることで、股継手の軸が前方に移動してしまい、膝折れしやすい。そのため、ヒールをつけずフラットな靴底を採用。 4.内羽根・ストレートチップデザイン 義足の方が冠婚葬祭やビジネスシーンで使えるよう、最もフォーマルとされている内羽根・ストレートチップデザインを採用。 5.サイドゴム義足でない方の足は、靴の中で足首や足部が自由に動くため、磁石による接着では不十分である。そのため、靴のサイドにゴムを取り入れることで、紐を解かずに立ったまま靴ベラで履くことが出来る。

仕訳

大窪 拓海OKUBO Takumi

半立体 H0.1×W14×D70㎝ Product Design

論文:時間選好率および現在バイアス性がクレーンゲームへの課金行動に与える影響

複式簿記の全体像を把握するボードゲームを提案する。簿記とは取引を帳簿に記載することである。その記載方法にはルールがあり、それに則るべく仕訳を行う。例えば「100円の商品を売上げ、現金を貰った」という取引の場合の仕訳は 「現金100 / 売100」となる。また「100円の商品を仕入れ、お金を払った」という取引の場合の仕訳は「仕入 100 / 現金100」となる。 つまり1つの取引を右と左に整理する作業である。このようなに記載することで決算日に現金などの資産や借金などの負債の残高を確認できる。しかしその仕訳のルールの複雑さが簿記学習の弊害となっている。また仕訳という手段に重点を置く余りに、簿記本来の目的である資産や負債などの把握が困難になっている。そこで簿記の全体像を分かり易く理解するべく、双六形式のボードゲームを制作した。5分類(資産・負債・純資産・費用・収益)24種類のカードと日々の取引がマスに記載されたボードを用いて、1事業年度の決算日における資産の数を比べ勝敗を決める。カードの中央に記載されている現金や借入金は勘定科目と呼ばれる。それらが資産や負債など分類なのか右下に表示した。というのも同じ分類の勘定科目であれば仕訳のルールも基本的に同じであるため、分類の認識が必要不可欠だからである。裏面には具体的な仕訳の例を記載することで、理解の促進を働きかけた。

カオペタアート

小野田 万粋 ONODA Makiyo

立体 H30×W30×D30cm 2点/H30×W32cm 2点/ H25×W30cm 6点

論文:頭に何かを装着した人とその鑑賞者が受ける印象の研究

カオペタアートは、透明の頭への装着物とジェムを使って相手と互いの顔まわりをデコレーションして遊ぶコミュニケーションツールです。仲の良い者同士であっても普段より近い距離感や関係性を引き出したいという思いから提案しました。普段のコミュニケーションではパーソナルスペースに他人の手が入ってくることはなかなかありませんが、カオペタアートはお互いの顔をベースに遊ぶため自然に距離が縮まっていきます。物理的距離を縮めていくうちに心的距離も近づけることがねらいです。また、実物の装着物やジェムを用いて顔に要素を足していくので、画面上で顔にデコレーションをする写真加工アプリやなどとは違った体験ができます。デコレーションテーマ別にジェムがパレットにまとめられているので、デコレーションに自信がなくても気軽にジェムを選ぶことができます。1つのジェムの貼る位置や向きを変えるだけでたくさんのデコレーションパターンが作れ「次はこう貼ってみよう!」といった創作意欲が掻き立てられます。

Night e scape

神田 実咲 KANDA Misaki

立体 H20×W15×D5cm 3点

論文:小説『第四間氷期』の論説から見るマン・マシンシステムへの意識の変遷

〈眠る前にオフラインの時間を作るための照明器具〉あなたは一日の終わりのひと時をどのように過ごしていますか。スマートフォンをいじったり、PCで仕事をしたりしてから寝るという方も多いでしょう。疲れが取れるより良い眠りのためには、少なくとも寝る一時間前からスマートフォンや PCなどの強い光を避ける必要があることが実証されています。

『Night e scape』は、忙しい毎日の中で多くの時間をデジタル画面と向き合って過ごす現代人にとって、特別なひとときをもたらします。〈繋げ方によって変わる光のリズム〉ホタルの光に関する研究から、人は単調な繰り返しの光のパターンよりも、『ゆらぎ』のあるパターンの方が心地よさを感じやすいことが分かっています。こうした『ゆらぎ』のある光のリズムを生み出し、ユーザーに癒しを提供できるような照明を考えました。

トモダチベンチ

櫻井 美歩 SAKURAI Miho

立体 H120×W200×D150cm

論文:人形が座っている椅子がもたらす社会的効果

公共の場所において、本当に自分がリラックスできる姿勢で座るにはどうしたらいいだろう。というコンセプトで製作した。人間の筋肉は長時間静止することに向いていない。しかしながら、公共の場所にある椅子においてはなかなか頻繁に姿勢を変えられない。公共の場所では人間は周囲の人の目を気にして、本当に座りやすい座り方をできないのである。そこで注目したのが人形が座っているベンチである。観光地などにみられるが、そのベンチに座った人間はただのベンチに座った時よりも ”正しく座る ”ことに頓着しない。写真を撮ったり、肩を組んだり、行動は人それぞれだが、座りながら自由に姿勢を変化させているように思う。当作品の狙いの1つはそこにある。また、当作品の人形たちは座面と脚のみという非常にシンプルな椅子を、ただ座面に座るだけでなく横に倒したり、いくつか組み合わせて座ってみたり、あるいはただ背もたれとして使ってみたり等、様々な椅子の使い方を提示している。各々自由に座っている人形たちの姿を見て、このトモダチベンチに座る人達にも椅子の座り方の様々な選択肢を見つけ、本当に自分がリラックスできる姿勢を探っていって欲しいと思う。

SDGs ぱずる

佐藤 愛 SATO Mana

インスタレーション H16×W10×D30cm 17 点

論文:近年のリバイバルブームにおけるノスタルジーとの関係

「持続可能な開発目標 (SDGs)」について、より身近に捉え達成を目指すための学習ツールです。 目的 SDGsは 2030年を達成期限としていて、日本も含めた先進国の人々も積極的に取り組むことが求められています。そこで、地球規模の大きな課題をまず自身の生活に落とし込むことを目的としてこの作品を制作しました。 使い方 :おみくじを枝に結びつける行為から着想を得、GoogleEarthのスクリーンショットをおみくじに見立てています。引いたおみくじを、関連していると思う SDGsと結びつけることで、自身の生活を思い起こしたり、周りの人と議論をしたりして目標達成について考える。

店舗販売用の医薬品検索機

篠田 夏於 SHINODA Natsuo

アプリケーション

論文:デジタル画面を用いた医薬品陳列表示用インターフェース開発の試み

現在、市販の医薬品を購入する場所は、ドラッグストアなどの実店舗とインターネット通販サイトがある。ドラッグストアではその場で薬を手にとって選択・購入ができるが、医薬品の詳細な説明やレビューを見るためにスマートフォンを開く利用者も増えている。通販サイトではそれらの詳しい情報にすぐアクセスできるが、実際に届くまでに数日かかる。高リスクな医薬品は薬剤師の確認が必要なので、なおさら時間が必要になる。そこで、双方の長所を取り込んだタブレット画面陳列の実店舗販売を提案する。タブレットを使うと、利用者は詳しい情報にすぐアクセスできるだけでなく、自由な場所や姿勢で薬を選ぶことができるようになる。販売店側としても、陳列棚が要らず保管場所をまとめることができ、商品が汚損しないので、空いたエリアでカフェなど異なる業種との併設が可能になる。また働く薬剤師の仕事も、店舗内を移動するような雑務が減り、カウンターにて医薬品の説明と販売に集中することができるのではないだろうか。

こころコスメ

高山 琴美 TAKAYAMA Kotomi

立体 H10×D10×W10cm

論文:化粧による感情の変化

化粧は感情に影響を与える。化粧をすることで人はリラックスしたり、明るくなったり、時に積極的になる。その化粧の性質を生かした作品を制作した。化粧が濃くなるほど、人の感情は対自的変化より対外的変化が強くなる。そして薄いとリラックスや安心等の変化、濃いと積極性の向上等の変化が多い。この作品は四段のスライド式のアイシャドウパレットで構成されている。上段の薄い色味のアイシャドウを使うとリラックス、二段目のやや薄いアイシャドウは明るい、三段目のやや濃いアイシャドウは積極的、四段目は自信を持つというように感情変化に分類されている。この作品を用いて化粧を行うことで、自分自身のなりたい感情に近づくことができる。

ベジシルべ

山本 莉沙 YAMAMOTO Risa

立体 H95×W85×D65cm/H47×W85×D65cm

論文:心音を用いた商品陳列の演出の試み

コンセプト「食材が自.紹介してくれる、食材と人 間の出会い」 日々の食生活の中で、食材選びにかける時間はどれくらいだろうか。つい、いつもの献立に必要な、馴染みのあるものをとりあえず購入している。スーパーに、知らないけど気になる食材があっても、食材には、日持ちや旬、栄養、適した調理方法など、情報の種類が多く、面倒だ。活動の軸である食生活を省みて評価し、選択する時間は、忙しい日々のなかであまり多くない。こうした食生活の問題を解決するために、食材の中でも特に、実店舗での野菜の購入方法について、忙しい人間からではなく、野菜から簡単にアプローチしてくれるディスプレイガイドを制作した。 使い方消費者がある一定の距離まで近づくと、スピーカーから、ディスプレイされている野菜についての情報が手短に提供される。そのまま一定の距離内にいると、さらに、栄養や旬、簡単なレシピなどの詳しい情報を提供する。

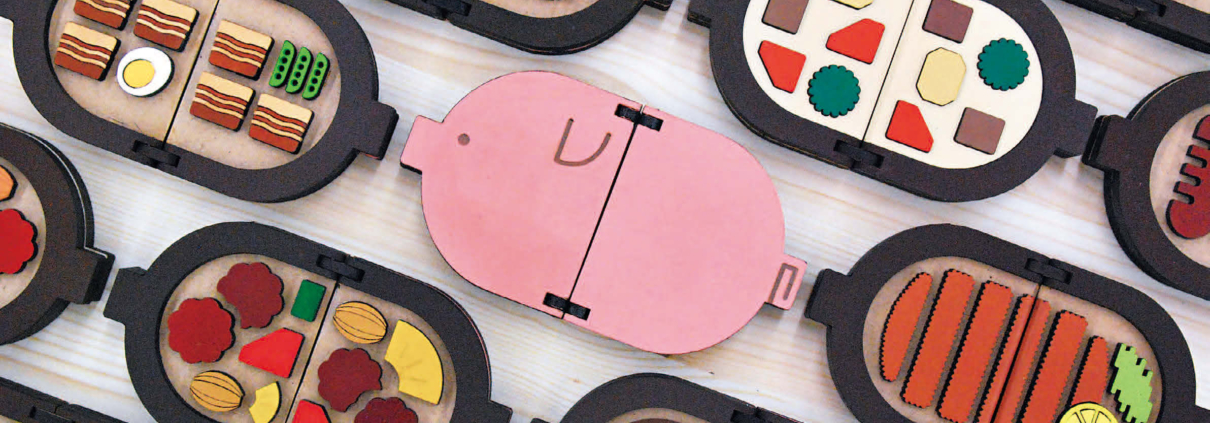

2017

Reviboo

高松陸 TAKAMATSU Riku

立体 H14 × W49 × D14cm

論文:不快感を軽減させる表現技法の研究

普段料理を食べる際、ブタの命を頂いている意識を持っているだろうか。豚肉は加工されている状態で販売、調理されているためブタの姿を想像しづらい。この作品は、豚の姿と料理の姿を結びつけ、ブタの命を頂いている意識を持たせることを目的とした知育玩具である。この作品には、遊び、学び、流れ、こだわり、という 4つのテーマがあり、遊びながらブタの命を頂いている意識を持たせることができる。トラック型のおもちゃ箱から、出荷されたブタを取り出し、..殺をし、調理をして遊ぶという自然な流れでブタの一生を再現できる。パタパタ絵本の構造で、料理と臓器のページがある。料理のページには豚肉料理、臓器のページには料理に使用している臓器を理解できる仕組みになっている。論文で不快感を軽減させる表現技法の研究を行い、その技法をデザインに取り入れ、隔たりなく遊べることを意識した。

現代モノの怪図鑑

山森明子 YAMAMORI Meiko

映像 H1080 × W1920px 3分 10秒

論文:現代社会における人を苦しめるプロダクトの事例調査

1. ポストの怪ポスティングちらし 2. SNSの怪 自撮り女 3. ダクトの怪 ダクトの息 4. ヘッドフォンの怪 おともらし プロダクトは本来人の生活を豊かにするために作られたものだが、最近ではスマートフォン依存や、電車の使用による運動不足など、便利なプロダクトの弊害が現代社会の問題になっている。現代社会におけるプロダクトの弊害を「現代モノの怪」と呼び、プロダクトに振り回される私たちの様子を映像作品にした。日本人は昔から「物の怪」「付喪神」といった表現を使い、ものに不思議な力を感じていた。現代におけるプロダクトにも、私達が意識しないうちに働きかける力がある。当たり前に使っているプロダクトに対し、まるで怪異のように演出することによって、プロダクトによって私たちは振り回されているという気づきを与えることを意識した。今回の制作が、人とプロダクトの付き合い方をもう一度考え直すきっかけになることを願う。人工的に作られた目は状況や使い所によって、不快・恐怖などの強い負の印象から、愛らしさなどの正反対の印象を与えることも出来る。

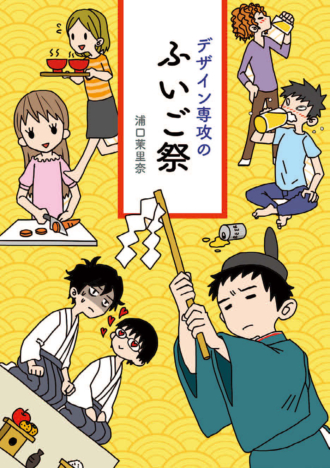

デザイン専攻のふいご祭

浦口茉里奈 URAGUCHI Marina

冊子 14.8 × 21cm

論文:東京教育大学および筑波大学におけるふいご祭の歴史について

筑波大学芸術専門学群デザイン専攻では、毎年秋に在学生と卒業生の両方が参加する行事、ふいご祭が行なわれている。筑波大学がその前身である東京教育大学の時代から何十年と続けられてきた恒例行事であるが、時代を追うごとに 「学生にとってよくわからないイベント」と化してきてしまっており、開催する側の学生の意識は低くなっているという現状がある。 そこで私は、デザイン専攻のふいご祭はいつ誰によって何の目的で始められたのか、どのような変遷を辿ってきたのかなどを調査した。そしてその結果をデザイン専攻の人たちに知ってもらいたいと考え、漫画を描いた。

Window Drop Calendar

新海高志 SHINKAI Takashi

立体 H62 × W45 × D45cm

論文:多肉植物の楽しい育て方 -印象評価を比較して –

初心者向けの植物を育てるプロダクトを制作した。植物は多肉植物を想定している。多肉植物とは、茎や葉に水を貯めることのできる植物であり、砂漠のような乾燥地に生育するものが多く、性質は丈夫で育てやすい。プロダクトはタイトルのように 3つの特徴を持っている。 Window Drop Calendar 窓・雫・暦まど・しずく・こよみ 窓設置する場所は窓。多肉植物にとっては成長に十分な光が必要で、窓の近くならば届く。背景に、空の色の変化や流れる雲など風景が映し出される。従来の植木鉢では、机の上に置くだけで空間が閉鎖的であった。しかし、これは窓の外も空間として取り込み、開放的である。 雫水のボール。土の代わりに使用することで清潔感を与えている。カレンダー、水のボールの両方とも透明であるため、植物の根の状態を知ることができる。 暦植物と水のボールを入れる箱は、カレンダーになっている。透明度が高く、強度があるアクリル樹脂で制作した。多肉植物は月に 1回の水やりで十分なので、水やりの日が分かれば良い。水やりの日と同じカレンダーの日に、植物と水のボールを入れ、水やりの日になったら水を植物に与える。

Dinosuit

島田絵 SHIMADA Kai

立体 H30 × W40 ×D300cm 4点

論文:恐竜を題材とした体験型学習教材の研究

Dinosuitは小学生を対象とした博物館のワークショップで使用する体験型学習教材です。恐竜型スーツを着用し実際に恐竜に「なってみる」ことで、学ぶことの楽しさに気づくことを目指します。 2つのテーマに沿って、 4種類のスーツを比べ、体験からの発見を促します。「恐竜と爬虫類の違い」では、歩き方からどうして恐竜が繁栄したのかを考察します。「足が速い恐竜の体」では、頭や尻尾の大きさを変えた恐竜を比べることで進化について考えます。

カゲボウシ

瀬尻瞭 SEJIRI Ryo

立体 W10 ×D10 × H6cm

論文:玩具における遊びのスケール変化と、その改良方法

君の影で、帽子の中のヤツらが目覚める。「カゲボウシ」は影で操作することができるロボット玩具です。明るい場所では動かずじっとしていますが、ユーザーの影を「カゲボウシ」の上に重ねると、目が発光し、軽快なサウンドと共に動き出します。さらにそのままユーザーの影をセンシングして、その影に着いていきます。 みんなで影をつなぎ合わせて、「カゲボウシ」をリレーのバトンのようにパスしていきながら共通のゴールを目指してみたり、ボールの代わりに「カゲボウシ」を奪い合うサッカーのようなゲームをしてみるなど、身体を使った新しい形のコミュニケーションをとることができます。「影」というアナログな題材を用いて、デジタルで不思議な体験を作ることを目指しました。ototonは音のなるベッドです。寝たり座ったりすると、音楽が流れ、姿勢を変えると音楽も変わります。身体に障害を持つ子どもの能動的音楽療法と、リハビリ支援のために生まれました。

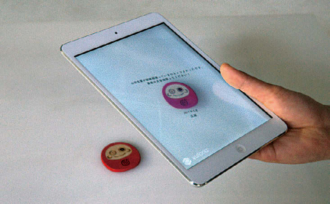

Darumail

櫻井亮汰 SAKURAI Ryota

立体 H5 × W5 × D0.5cm 5点

論文:大学生における未来感と製品デザインへの応用について

目を入れて願いを込め、叶うまで見守る日本の縁起物「だるま」。Darumailはだるまの目入れと画像認識による ARを組み合わせた次世代のだるまである。メッセージのやりとりが手軽になった現代では、応援する気持ちを相手に ”心から ”伝える場合、手紙のような自らが手を加えたカタチあるものが必要となる。しかし、慣れない人にとっては恥ずかしい、手間がかかるなどの理由から断念してしまったり、貰った側も肌身離さず持ち歩くのには不向きである。このままではいつか人の想いが「カタチに残らない」ものになってしまうのではないだろうか。 Darumailは情報をデジタル上で編集・閲覧ができる手軽さがありながら、実際に手書きによる目入れで想いを込めることができる。送り手はアプリで応援とお祝いの 2つのメッセージを登録し、左目を入れて送る。貰い手は ARで応援メッセージを見ることができ、目標を達成した後に右目を入れるとそこで初めてお祝いメッセージを見ることができる。お守りとして持ち歩いたり、マグネットになっているので貼り付けて飾ることができ、お祝いメッセージを見たいという気持ちが頑張るモチベーションに繋がる。両目が入り、完成した Darumailは自分が頑張った証である。

誰そ

大竹美緒 OTAKE Mio

立体 H220 × W260 × D260cm

論文:人工的な目から視線を感じる空間における不快感とその潜在的効果の検証

世に溢れる「キョロ目」たち。かわいいともて囃され、若い女性を中心に人気である。なぜ彼女たちはモノにキョロ目をつけるのか?キョロ目からは何の感情も読み取れない。ただただ、何かを見つめるのである。快と不快の境目とは一体何か?本作品はかわいいキョロ目で薄気味悪い体験を提供する空間である。恐怖でも愛らしさでもない、薄気味悪さを体験していただきたい。

ototon

望月愛海 MOCHIZUKI Manami

立体 H60 × W100 × D200cm 1点

論文:デジタルファブリケーション時代における電子楽器の分類とその特徴

ototonでは障害の有無に関わらず、自分が存在することが音楽になります。その音楽で自分自身が明るい気持ちになったり、家族やヘルパーを楽しい気持ちにさせられたりするかもしれません。また、大切なリハビリや体位変換も変化する音楽を楽しみながら進められます。マットレス内部には 32個のセンサが設置され、どの位置にどれだけの大きさの体圧がかかっているかを計測します。その位置と数値が音程やリズム、音量に変換され、音楽をつくりだします。しずかモードでは、 32拍のループがベッド全体を駆けめぐり、自分の寝ている位置でやさしい音がなります。わいわいモードでは、32個のピアノ、声、ベース、ドラムのリズムを自分の寝ている位置によってミックスします。

旅するてるてる

久保田桃子 KUBOTA Momoko

立体 H9 × W7 × D4cm 1点/ H5 × W6 ×D2cm 16点 Information Design

論文:ぬいぐるみ及び人形を撮影する動機と作用に関する研究

現在、外出先でぬいぐるみや人形の撮影を楽しむ人が増えている。「てるてる」は一緒に外出し、そこでの撮影を楽しむために作られた人形だ。撮影において、人形の高さの調整は非常に重要である。「てるてる」の胴体はパンタグラフ構造になっており、容易に高さを調節することが可能だ。また、パンタグラフを完全に伸ばすことで、持ち手としても使うことができる。人形を手に持って撮影する際、人形を支えている自らの手が写真に写りこんでしまう問題が頻発する。しかし、この持ち手を使うことで、人形と手の間に距離が生じるため、手の写り込みを防ぐことができるのである。また、「てるてる」は 20cm四方の布さえあれば、簡単に着せ替えをすることができる。お気に入りの布や思い出のつまった布を使うことで、より一層愛着が湧くだろう。さらに、撮影を楽しむための小物としてフォーク、スプーン、虫眼鏡、お皿、どんぶり、といった道具も展開した。また、「てるてる」と旅をした記念として、各地でお土産として購入できる「てるてるのおみやげ」も制作した。「てるてるのおみやげ」は各地の名産品をミニチュアサイズのマスコットにしたものだ。これらは前述したお皿やどんぶりにぴったり合うサイズになっており、コレクションとしてだけでなく、より多様な写真を撮るための小道具としての機能も果たしている。

GIGA Photobook

藤田瑞樹 FUJITA Mizuki

立体 H1320 × W1850 × D840cm

論文:森林棲野生動物の撮影手法に関する研究

「GIGAな情報量 密な鑑賞体験」コミュニケーションとしてのアートを対象とした展示形態の提案。展示者は常に展示場に滞在し、鑑賞者と共に巨大な写真パネルのページをめくる。宮城県気仙沼市は、東日本大震災で大きな被害を受けた場所である。私が気仙沼のことを知ったのは、カツオの水揚げ日本一のニュースでもなく、サンマ漁開始のニュースでもなく、震災で気仙沼を知った。震災による被害は言うまでもないが、震災で名前が広く知られたことによるマイナスイメージを払拭しきれていない。 特徴 写真は被写体と展示者の人間性を物語り、また ・巨大な画面で写真の世界に入り込む 鑑賞者の人間性を引き出す。鑑賞者と展示者の ・身体性を伴う動的鑑賞行為 コミュニケーションの中で、両者の共通点とア ・会話によるコミュニケーション イデンティティが相対的に捉えられ明確化され る。 あなたはこの作品に何を感じ、何を考えるので しょうか。

2016

heartbeat

勝部里菜 heartbeat KATSUBE Rina

その他 (バイオフィードバックインスタレーション ) H300×W500×D500cm

論文 :生体情報を用いたインタラクティブ作品・製品の特徴と変遷

近年、ヘルスケアを目的とした製品が急増しており、特に心拍を計測できるウェアラブル機器が注目を浴びている。本作品は、通常では自覚・制御が難しい心拍を、活動量計の心拍センサーにより取得し、人が知覚できる音と映像に変換し自覚させる。音と映像による空間演出が人を動かし、人がまた空間演出を変化させ、人と空間の間に循環が生み出される。

かたちあそび

早川なつみ HAYAKAWA Natsumi

H13.2×W6.3cm

論文 :幼児期の「みたて遊び」の経験保存について -造形面に着目して-

幼児の造形感覚は独特なもので、その時 期にしか考え・感じることができないものがある。特に、みたて遊びを通じて彼らの感性を垣間見ることができるが、次第に失われ、その記憶もなくなってしまう。子供の頃に感じた経験を、大人になっ てから振り返る手段が欲しいと考え、こ の制作に着手した。また、幼児期の感覚教育の重要性は高く、非認知力の差は大人になったときに 社会性や自制心となって表れる。これか らの子どもたちの成長の一助となるよ う、以下の 3点に重点を置いた。子供の想像力を刺激するためにより単純なかたちであること・造形活動を通じて気持ちを伝えること や共感を得ようとするため、その感情伝達の補助としての役割・大人が決めた遊び方ではなく本人の感 性に任せた自由な遊び方 。「かたちあつめ」は、周囲にあるもの から感じたかたちを撮影・保存していき、クイズを通して見返すことや、感覚が変 わっていくさまを記録する。

camouflage

井口 智奈 IGUCHI Tomona

立体 86×W63×D41cm

論文 :視覚的変化を伴うファッションアイテムの印象と特徴

広告・プロモーションの手段として用いられるデジタルサイネージ。近年では街中によくあるものとして、さして驚きもせずその存在を認識しているのではないでしょうか。この装置は、一つのディスプレイ内で完結することが当たり前になっている映像作品の再生機器にちょっとした工夫を施すことで、やや変わった視覚体験をユーザーに与えたいという思いから生まれました。大きなディスプレイの上にあえてもう一つ小さなディスプレイを重ねることで、今までソフトウェアの中だけで生じさせていた変化について、ハードウェアとして、物理的に体感することが可能になります。一見ごく普通の、一つの画面のようでも、よく見ると妙な動きを伴う箇所がある… そんな「見慣れてるけど、少し違和感のある」画面こそが、人間の興味を惹くきっかけになるのではないかと考えています。

SLIPride

飯泉麻衣 IIZUMI Mai

立体 H40×W90×D130cm

論文 :一人乗り娯楽車両における風を用いた操作性の研究

近年、一人乗りの乗り物が世間で注目を浴びるようになったのは人が乗り物に対して「移動するためのツール」としてだけではなく「操作する面白さや真新しさ」を求めるようになったことの現れではないかと考える。電気以外の動力として風力に注目し、新しい乗り物を提案する。ホバークラフトの少しの力を加えられるだけでスーっと推進力を保ったまま進むという特徴に電動で駆動する一輪を組み合わせて SLIPrideという一人乗りの乗り物を制作した。SLIPrideは空気の力で浮遊し、電動の一輪だけ地面に接している。ハンドルをひねると一輪が駆動するようになっている。 SLIPrideはスピンやスリップを繰り返すことが大きな特徴である。唯一地面に接している一輪が操縦者の重心より前にあるために前進状態から方向転換を行おうとすると、前進しようとするエネルギーが一輪を軸にして回転するエネルギーに変換される。意図した方向に進もうとするのが難しいがクルクルと回る意外性とスリルが新しい楽しさへと繋がっている。

TEXTURE VIEW

木下 香菜 KINOSHITA Kana

その他 (/ web) H17×W50×D1cm

論文 :動作の上手い下手の判断に聴覚情報が及ぼす影響-卵のかき混ぜ動作を事例にして-

思ったより薄っぺらい。思ったより光沢がない。思ったより高級感がない。通販で購入した商品が届いた時に、なんだかがっかりした経験は誰でもあるはず。そんな「がっかり」は、質感のせいではないでしょうか? 商品の質感は、画像だけで伝えるのは難しい。「Texture View」は、質感にフォーカスした動画をアップできるレビューサービスです。

Kigu

益田梨央 MASUDA Rio

立体 H140×W90×D10cm/ H120×W80×D50cm

論文 :着ぐるみが着ぐるみとして認識される条件についての研究

着ぐるみを簡略化したから「きぐ」であり、着ている人の動作を補助する「器具」だけに止まらず、そのまま寝たり座ったりできるちょっと便利な着ぐるみプロダクトである。Kiguは着てみたらかわいいだけでなく、見ても楽しく、食べても美味しい、一石二鳥な海の生き物をモチーフにデザインしました。

ラジコンルアー

西 雄紀 NISHI Yuki

立体 H12W12×D12cm/ H4×W4×D10cm

論文 :バスフィッシングにおける遠隔操作ルアーを用いた操作感に関する研究

ブラックバスはフィールドの様々な変化に潜んでいる。その中でもより複雑に入り組んだ場所は一級ポイントになっていることが多い。例えば、水面に岸の草木が覆いかぶさるようなところや木や石などが沈んでいるところなど。しかし、岸釣りなどでは足場が悪かったり、周りに障害物があると、そのポイントに投げ込むことができずに悔しい思いをした経験は釣り人ならば 1度はあるはずである。だが、このラジコンルアーを使えば、ロッドのグリップ部分に取り付けたジョイスティックでルアーに付いているスクリューの回転を制御し、舵を自在に操ることができるので、ポイントに投げられなくて悔しい思いをすることがなくなる。また、ルアーを投げてからもアクションさせるコースを修正できるので、何度も投げなくともポイントを効率よく釣ることが可能になる。アクションのパターンも多くなるのでブラックバスに学習されにくいという効果も期待出来る。

one hundred ones

大井 直人 OI Naoto

立体 H6×W6×D6cm 100点

論文 :火がにおいの印象評価に及ぼす影響について

人が本当に必要としているものは、物ではなくそれによってもたらされる状態であると言えます。その媒体としてデザインは存在し、製品やサービスとして誰もが共通に理解できるような体系をとっています。 ろうそくによってもたらされる状態とは何でしょうか。なにかを燃やしたい、部屋を明るくしたい、ものを温めたい、、いずれもろうそくではなく「火」が必要とされています。つまりろうそくの本質は燃料としての機能です。 ではろうそくのかたちに意味はあるのでしょうか。いずれは溶けて無くなってしまうもののスタイリングは無意味なものでしょうか。そんな思いから、本制作では 100通りのろうそくの「かたち」を考えました。

一六式名刺着装具

佐藤健哉 SATO Kenya

立体 H3×W11×D18cm

論文 :大学生にとっての視覚的中二病感について

コスプレイヤーの人々は、写真を撮るだけでなく、仲間とリアルのイベントで交流することを楽しんでいます。そこでは自分のコスプレ画像を数種類名刺にして持っていき、好きなキャラを選んでもらって交換するというやり取りが行われています。その場面においては主に事務用品の名刺ホルダーが使われていてコスプレの世界観とマッチしていないという現状に着目し、武器テイストの名刺ホルダーを提案しました。ベルトで装着し、ロックを解除して腕を振る事で名刺を保持するプレートが扇状に展開し、手持ちの名刺を一覧することができます。論文で明らかにした中二病感についての知見を取り入れ、コスプレイヤーの表現するファンタジックな世界観にマッチするデザインとしています。

ひそひそラブレター

重草 真理 SHIGEKUSA Mari

立体 H×W7×D0.04cm 50枚

論文 :ピチレモンの変遷と女子小中学生をとりまく環境

『ひそひそラブレター』は好きな人への好意を表す言葉をダジャレにして、 それをイラストにしたカードです。「好きな人に直接想いを伝えるのは恥ずかしい」「今の関係性を壊したくないけど、こっそり想いを伝えられたら…」 そんなときは、『ひそひそラブレター』を好きな人の机や靴箱に忍ばせて みましょう。何かが起こるかもしれません。

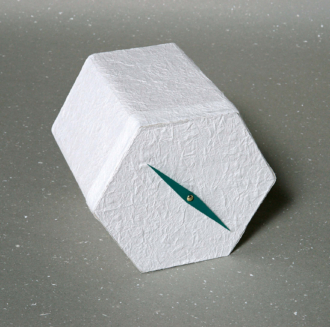

Chronopiece

新垣 萌 SHINGAKI Moe

立体 H15×W16×D17cm

論文 :自分にとっての「時」がもつ意味について

現代人は時間に追われて日々を過ごしているが、時の流れを意識することはほとんどないように感じる。しかし、時計の秒針の音を、速すぎる、あるいは遅すぎると感じたことがある人は多いと思われる。それは社会共通の単位である「 1秒」と個人のテンポの「ズレ」によるものだ。その「ズレ」を修正せず、残したままで時の流れを心地よく感じられるプロダクトを提案する。自室などのパーソナル・スペースでの使用を想定し、そのスペース内での時が刻まれるリズムを個人が自由にコントロールできる。直感的な操作で速度を変更できる。本体を右に回転させることで針の進みが速くなり、左に回転させると遅くなる。「時」を計測する方法や基準は、社会共通の 1通りでは足りない。時刻というのはあくまで社会や他人と繋がった、共通の時間である。現代においてこの共通の時間は、私たちを束縛しているようにも感じられる。時の感じ方は、人によって、さらには同一人物であってもその時によって差が激しい。しかし、世界中で時刻を共有している時代になったからこそ、一人ひとりを取り巻く「時」を意識することが重要である。一人ひとりがその時々のそれぞれのテンポで、時を心地よく感じられることが求められると感じる。

first blade

立体 H15×W37.3×D1.5cm 2点

論文 :アイススケート初心者のための補助器具の研究

2015

振り子時計 Pendulum clock

亀崎玲奈 KAMEZAKI Reina

立体 H215×W68×D68cm

論文: SNSへの投稿を想定した共有・共感を呼び起こすプロダクトの開発

振り子時計とは、 SNSヘ投稿する共有・共感を呼び起こすためには、驚ことを想定した共有・共感を呼び起こきや感動する要素があること、 SNSすためのプロダクトである。に投稿しやすい端末で撮影できること 錯視やトリックアートのようなものが重要であるとわかった。は、SNSで話題になることがある。錯 振り子時計は、振り子によって球体の視やトリックアートのようなものは、オーナメントの高さが変化する。球体に他人と共有・共感をしたくなるから話よって時間を表しており、正面から時を題になるのだと考えた。研究の結果、表し、右側面から分を表している。

Chronos

崔吾奎 CHOI Okyu

立体33×33×8cm Information Design

論文:健康な睡眠を促すヘルスケアシステムについて 概日リズームを活用したアクティビティトラッカー.

現代人の慢性的な睡眠不足は糖尿病、心臓病、肥満及びうつ病などの深刻な健康問題をもたらす。近年、ヘルスケア機能を揃えているウェアラブルディバイス市場が拡大しつづいている。特に、健康管理機能を重点としているアクティビティトラッカーによる睡眠モニタリングは安価で、長時期の睡眠データを集めることから注目を浴びている。

+

石川由佳 ISHIKAWA Yuka

立体 H0.5×W40×D50cm 3点 Information Design

論文:実店舗における購買行動の特徴

旅行時の服選びに快適さ、新鮮さをプラスするためのサービス「+」を提案します。文化施設が集まる地域ではフォーマルな服。アウトドアが盛んな地域ではカジュアルな服。情緒ある歴 か?いつもの自分のファッションに、史的な町並みの地域では和服。旅行する場所や目的に合わせて服を自販機でレンタルできたら便利だと思いませんか?「+」は旅行者向けの衣類自販サービスです。土地特有の食品や風景を楽しむように、土地柄にあったファッションを気軽に楽しめたら。そんな思いで考案しました。

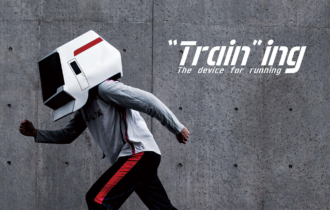

“Train”ing

小関美咲 KOSEKI Misaki

立体 H37×W56×D39cm/ H180×W90×D30cm Information Design

論文:なぞかけの作成プロセスを用いたデザイン発想手法の実践と考察

“Train”ingはランニングマシンと一緒に使うことを想定したデバイスです。頭に被って走ることで、その走りに連動してプラレールも走ります。また、プラレールにはカメラが取り付けられており、そのカメラからの映像がリアルタイムでデバイスの中の画面に表示されます。まるで電車になった気分を味わえる“Train”ingによってランニングマシンを使ったトレーニングを楽しくサポートします。

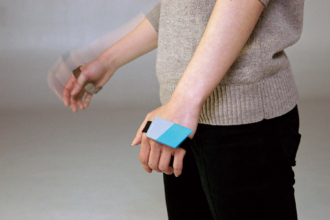

コネクト

工藤優香 YUUKA Kudo

立体 H45×W 23×D15 cm Product Design

論文:携行品が人物評価に与える影響

ショッピングという行動には”荷物が増えるストレス”と”買って楽しい高揚感”が共存しています。荷物の負担を減らし、顧客の購買意欲を上げるために提案するのがCONNECTです。

CONNECTは、ショッピングセンターでテナントが商品を放送するための、紙袋ならぬ紙箱です。

紙袋ではできなかった、自立する・つみあがる・つながるという機能によって顧客の荷物の負担を減らします。また、テナントごとにはこの色や模様が異なることから、買えば買うほどカラフルな組み合わせが生まれ、「もっと買って箱を組み合わせたい」という購買意欲の向上につながるのではないかと考えました。

COM-PATH 風景を楽しむための歩行者ナビ

中村里奈 NAKAMURA Rina

立体 H10×W10×D5cm 2点 Product Design

論文:風景を楽しむためのナビゲーションツールの研究

近年スマートフォンの登場に伴い、歩行者用の道案内アプリケーション、いわゆるナビが誰にでも利用できるようになりました。スマートフォン上で目的地を検索すれば、すぐに行き方を知ることができます。こういったツールの機能は便利である一方で、その「使われ方」に問題があると考えました。その問題点に、利用時の姿勢が挙げられます。スマートフォン用ナビの利用時、スマートフォンを片手に持ち画面を注視しなければいけません。そのため、視線は下方向に向いてしまいます。この姿勢は前方不注意による衝突や転倒などといういわゆる「歩きスマホ」問題に繋がるほか、ナビゲーション中に得られる視覚情報の大きな割合がスマートフォンの画面に奪われてしまいます。自分を取り囲む街や自然の風景が目に入りづらくなってしまうのです。ナビゲーションとは経路誘導、つまり「出発地から目的地への移動を導く行為」を指します。そしてナビゲーションとは空間行動であり、空間行動をするにあたって視覚は重要な情報源です。人の空間認識がうまく行われないと、空間の中での自分の位置が分からなくなり、道に迷ってしまう原因になります。 COM-PATHは両手に装着するツールです。右手と左手のユニットはそれぞれ別々に動作をし、右側のユニットが振動をすれば右へ旋回、左側が振動すれば左へ旋回するといった要領で、使用者は誘導指示を受けます。また、 COM.PATHはユーザーに目的地の大まかな方向と進むべき道を伝え、ユーザーに空間を意識することを促します。 COM-PATHを用いることによってユーザーはスマートフォンの画面や地図の紙面から開放され、顔を上げたまま行きたい場所に向かうことができるようになります。気持よく、自由に、街や自然を楽しみたい。でも目的地にはたどり着きたい。そんなカジュアルなナビゲーションがあっても良いと考え、この作品を制作しました。

路線ステッカー

中野文枝 NAKANO Fumie

平面 H 30× W 20cm Information Design

論文:外国人旅行者のための路線図についての研究

東京の路線図は日本人にとてもフクザツ。短い旅行期間で全てを把握するのは不可能と言っていいでしょう。私は都内の駅で迷った外国人旅行者に既存の路線図を見ながら乗り換え案内をすることに、情報量の多さから困難を感じました。「路線ステッカー」は、外国人旅行者に人気の観光地に行き路線や宿泊地の情報に絞り、達摩の形にデザインした路線図です。カバンや洋服に貼れば旅行の間、いつでも見ることができます。人に尋ねる時に情報をシェアしやすいデザインを意識して制作しました。

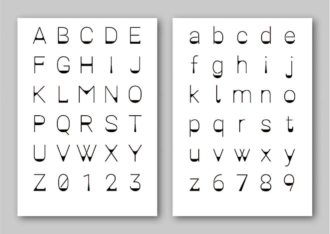

Soaked

土屋恒人 TSUCHIYA Hisato

平面 H 84.1×W 59.4×D 0.7cm 4点 Information Design

論文:無重力下における文字の研究

「Soaked」は液体による表現を加えたフォントである。このフォントの特徴は文字を立体物としてとらえ、液体を流し込む器として扱う点である。「Soaked」の各文字に注がれた液体は重力の働きによって一方向的に引きつけられている。文字に地球上のような物理条件の働きを再現することで今回の問題を改善できるのではないかと考え、そのひとつである液体による表現を行った。

ついつい図鑑

山崎志帆 YAMAZAKI Shiho

冊子 192cm×148cm×2cm

論文: UXデザイン発想支援のためのついついやってしまう行動図鑑の開発

ついつい、横断歩道の白線だけを歩いたり、

ついつい、お菓子を食べる前に分類したり。

「ついつい図鑑」は、

ついついやってしまう行動を集めてまとめた本です。

そして、デザインを考えるひとのための本です。

なんでも無理やりするのは、ひとの心に合いません。

みんながついつい使いたくなるものが生まれたらいいな。

と思って作りました。

2014

パペットーン

島田文パペットーン SHIMADA Aya

立体 H35×W25×D20cm 4点

論文:楽器演奏におけるコミュニケーションツールの研究

コミュニケーションツールとしての楽器を完成させるため、4度モックアップの制作・検証を行って、本制作につなげました。パペットーンには、演奏という行動のなかに「協力」や「ふれあい」という要素が盛り込まれています。パペットーンは、色を食べて音を奏でる動物で、色のついたものに噛み付くとその色に帽子が光り、音がなります。虹の7色とド.シの音が対応しています。また、動物によって音程や音色が異なるので、4匹いればより幅広い曲が演奏できます。ただ音を鳴らすだけでなく、複数人でゲームをしたり、合奏したりと様々な遊び方があります。パペットーンHP:http://ayasss61.wix.com/puppetone

GEKITETSU -REMOTE LIVE GEAR-

平井伸幸 HIRAI Nobuyuki

立体 H40×W30×D30cm

論文:音楽における身体への振動が印象にもたらす影響に関する研究

音源としてヘヴィメタルを基にして. へヴィメタルのライブの魅力の1つ に、大音量による迫力がある。しかし 普段の生活においては種々の制約でそ の魅力を味わうことは非常に難しい。「GEKITETSU -REMOTE LIVE GEAR-」は「 LIVE AT ANYWHERE」 をテーマとし、低音の振動による迫力や臨場感を与えヘッドホンと共に用いることで周囲の環境に依らないライブ体験「リモートライブ」のためのウェアラブル機器である。胸と背中の振動スピーカは低音振動を身体に入力する。また激しい動きにも耐えうるホールド性を有する。音声と振動の信号は「リモート PA」により世界中へ発信される。これにより世界のどこにいても周囲の環境に依らずライブの臨場感と 興奮を体験することが可能となる。

おかしーる

稲垣咲 INAGAKI Saki

立体 H11.5×W60×D1.2cm

論文:おかしなお菓子 場をより賑やかにするお菓子の研究

お菓子のシール「おかしーる」。女子中高生をターゲットにした、バレンタインデーのお菓子の提案です。 宝石のようなキラキラ感とカラフルなチョコレートが織りなすワクワク感。ロゼットをモチーフに女の子が好みそうなパッケージに仕上げました。 コンセプトは「場をより賑やかにするお菓子」。美味しいだけがお菓子じゃない。場を盛り上げるツールとしてのお菓子を提案したいと思い、この「おかしーる」が生まれました。 バレンタインデーという行事をもっと気軽に楽しめるように。気になるあの人の背中にペタッ。お返しとして借りてたノートにペタッ。「貼る」ことによって、手渡しとは違う、新しいお菓子の受け渡しができます。 「書く」「はがす」「貼る」の3ステップで、送り手も受け手も楽しく嬉しいおかしーる。今年のバレンタインデーはおかしーるを使ってみんなで楽しくチョコレートを渡してみませんか?

アイデアの生まれる場所 ~アイデアポストとアイデアボード~

加納英莉子 KANO Eriko

立体 H73×W64×D64cm/ H91×W61×D15cm

論文:デザインにおける発想法とその特徴について デザイナーの領域による比較分析

デザイナーのオフィス環境において、より良い企画やデザインの発想のために、少し気分転換のできる場を提案する。アイデアポストは、オフィスで、数人もしくは 1人でアイデア出しをするときに使う。特徴は、机の中央にポストが付いていることだ。ここには、アイデアメモやスケッチを入れて貯めておき、アイデアに枯渇したときに引き出す。デザイナーは日々新しい商品の企画を考え、デザインすることに追われている。デザインの発想法は人によって様々だが、私は一度考え出されたアイデアの種をすぐに捨ててしまわずに保存しておき、取り出せるようにすればいいと考えた。同時に、今すぐ使うアイデアや、決定した事項を、皆に見える形で一時的に保存しておくツールが必要だ。アイデアボードは、表面は黒板になっており、文字を書いたり消したりできる。大きなスケッチブックのような折り畳み式のボードで、パーテーションとして空間を仕切ることもできる。

LINC

紅林駿介 KUREBAYASHI Shunsuke

立体 H105×W155×D250cm

論文:バイクの走行感覚を享受できる平行乗車型モビリティの研究

人が二人でドライブするとき、進行方向に対して平行に並ぶことは極めて自然なことである。モビリティとして独特な乗り味を持つバイクにその関係性を落とし込むことで、未知の体験を得ることができるのではないか。LINCはそんな考えをもとに制作した、バイク特有の乗り味を新しいカタチで同乗者と共有できるモビリティである。基本的な運転操作は片側のドライバーが行うため、パッセンジャーは跨っているだけでバイクの走行感覚を享受できる。また、互いに密な意思疎通を図ることで、より高いパフォーマンスを発揮することが可能となる。

つなぐ

西村渉 NISHIMURA Wataru

立体 H10×W10×D25cm

論文:遊び要素を取り入れた小児用筋電義手の開発

小児用筋電義手とは、腕のない子どもが筋運動の訓練を行うために用いられるものであるが、腕の感覚がない子どもは積極的に義手を使おうとはせず、嫌がって泣き出すこともありリハビリテーションの大きな課題となっている。またどの義手も訓練のために機能重視で作られているため、人の形状や質感に似せたものばかりで、見た人が義手に抵抗を感じたり、どこか不気味に思うことが多い。もっと楽しく、親しみやすい筋電義手を作ることはできないか。 そう考えた私は、義手自体に使うきっかけとなる楽しみがあり、見た人が触ってみたいと思えるような筋電義手を制作することにした。つなぐは指先が光るという遊び要素を取り入れた小児用の筋電義手である。つなぐは子どもの腕と同じくらいのサイズで、簡単な掴む動作ができる。また指先には LEDが組み込まれており、他者と触れ合うことで光る仕組みになっている。健常者を対象とした評価実験では、「楽しい」「触りたい」といったご意見を多数いただくことができた。つなぐを通して親と子どもの関係性にきっかけを作り、つらいリハビリテーションが少しでも楽しくなれば幸いである。

THANKS-FLOWER

鳥居葉月 TORII Hazuki

立体 H60×W110×D200cm/ H20×W50×D100cm/ H35×W30×D20cm/ H20×W80×D100cm Information Design

論文:感謝感情検知による感謝表現方法の提案

[THANKS-FLOWER]はあなたの「ありがとう」の気持ちを伝える、感謝表現デバイスです。リング(手掌発汗)とイヤーフック(笑顔)とヘアークリップ(頷き)に搭載されたセンサーによって、感謝感情を検知し花が開きます。

spiroscope

渡邉慧子 WATANABE Satoko

立体 H40×W80×D50cm

論文:蓄光を用いた作品における発光の特徴と印象評価の関係性

近年、蓄光素材はより身近なところで用いられるようになったが、素材に対する知名度はまだまだ低い。素材ごとの異なる特性 (発光輝度や残光時間など)に注目し研究と制作を行ってきた。 spiroscopeは顕微鏡とシャーレをモチーフにし、レンズの倍率を変えるように蓄光フィルターで軌跡の見え方 (明るさ、くっきりさ、消え方 )を調整することが出来る。シャーレの中では細菌をモチーフとした歯車がグルグルと回っており、それを顕微鏡にセットすることで軌跡が蓄光し模様となる。それぞれのシャーレごとで違う模様が出来上がる。顕微鏡を覗いたときの驚き、シャーレの歯車の単純な動きから複雑な模様ができる意外性、光の軌跡がだんだんと模様になっていくワクワク感を蓄光素材に触れ、感じてもらいたい。

2013

kudarino

私市瑞希 KISAICHI Mizuki

模型 H140 ×W90 ×D90cm

論文:ついついやってしまう行動に関する調査とその特徴.ユーザーインタフェースデザインのヒントとして.

kudarino は、ことばが表示される進化版はしごくだりです。一段ごとにコマの文字が切り替わり、一番下まで落ちると野菜や動物の名前、百人一首など意味のある言葉が完成します。卒業研究では、「ついついやってしまう行動に関する調査とその特徴.ユーザーインタフェースデザインのヒントとして.」をテーマとし、ついついやってしまう行動の収集と分析を行い、その種類や特徴がわかりました。はしごくだりは代表的なからくり玩具として知られていますが、その構造には、溝に梯子をはめる、回転と落下の繰り返し、リズム、といった、ついついやりたくなる要素が多く含まれています。構造の面白さはそのままに、文字を表示する事でゲーム性、問題を解く楽しさを加えたものが、kudarino です。 一人でも遊べますが、梯子を二人で挟んで協力プレイをしたり、対戦プレイをしたりもできます。また文字がまだ読めない子供でも、kudarino で遊ぶ事が文字に興味を持ったり新しい言葉を知ったりするきっかけになるかもしれません。 梯子下りの構造的な面白さにゲーム性を加えたことで、コミュニケーションをとりながらのプレイや、文字学習の手助けなど、幅広い遊び方が可能になりました。ぜひお手に取って、コマを落として遊んでみて下さい。

KATACHI

早川寛人 HAYAKAWA Hiroto

ポスター/模型 H84.1 ×W59.4 ×D0.3cm 3点/ H15 ×W37 ×D19cm/ H19.3 ×W45 ×D10cm

論文:カーデザインにおける造形の複雑さと好みの関連性について

卒業研究から、カースタイリングの好みは、職業や得意分野の違いにより差が生まれることがわかった。だが同時に、好みに最も影響を及ぼす原因は、やはり「流行」であるということを再認識させられた。それをふまえ、自動車は長年使用され続けるにも関わらず、一度生産されてしまえば、それ以降の流行の変化に順応することができないまま、使用され続けてしまうという現状に気付いた。自動車は基本的に開発時の最先端の流行に基づきデザインされている。しかし、 10年以上使用されることが当たり前である自動車には、その使用期間中に流行の変化が訪れることもあれば、持ち主の好みも変化していくことだってあるはずだ。 10年間同じデザインの服を着続けられないように、ライフサイクルの長い自動車であっても、やはりいつかは「古くさい」、「見飽きた」といったネガティブなイメージが訪れるだろう。 “KATACHI”はこの問題に対する一つの回答である。この車には固有のスタイリングが存在しない。ベースとなるプラットフォームを提供し、スタイリング自体はダウンロードして着せ替える。常に新たなスタイリングが手に入れられることで、時代の流行のみならず、その日の気分や使用シーンごとに、新たなパターンをダウンロードできる。車はまるで服のように、その瞬間の自分を表現するツールになれる。

ナンジャコリャ

北尾典子 KITAO Noriko

アプリケーションサイズ可変

論文:若者と高齢者間のコミュニケーションにおける効果的なきっかけ作りについて .若者から見て馴染みの薄い昭和時代のモノに着目して.

【コンセプト】 『高齢者と若者が一緒に楽しめるゲーム』こういった遊びの提案をすることで、高齢者と若いヘルパー達、会いに来た孫、そのほか身近に関わりのある若者などが 「ちょっとやってみようか」と前向きに交流の場を持つきっかけとなることを目指しています。【概要】皆で見る大画面と、各自のスマフォやタブレットを使う、クイズゲーム。高齢者には懐かしく若者には新鮮な『昭和時代のモノ』を見て、それが何かをひとりひとり予想し、タブレット等の画面に書きこんで答えます。正しい答えを当てた人だけでなく、自由な発想で魅力的な回答をした人も、みんなからのお気にいり投票という形で点を 獲得できます。【評価実験(ゲーム体験会)】 . 2014年1月6日(火)午後の1時間 .高齢者3名、大学生2名 .参加者同意の上、動画で記録 【結果】タブレット未経験の高齢者でも、 1. 2問解くとほぼ自立して操作できます。お気にいり投票システムが好評。大学生も高齢者も、「○○だと思った」の話題で笑い合っていました。大学生からは「環境が整えば祖父母と遊んでみてもいい」、高齢者からは「頭の体操になった」「若い人達に見せてあげたい」などの感想がありました。

VANCO

長塩泰治 NAGASHIO Taiji

立体 H43 ×W126 × D65cm

論文:現代の日本人のくつろぎ時における起居様式とその物的環境

イスは人の体のかたちに合うように作られているため、人の体重を上手に支え、座っている人は長時間一定の姿勢を保つことが出来る。でも、日本人はもともと床の生活を送ってきたので、イスがなくても畳の上でゆったりとくつろぐ時間を過ごすことが出来ていた。床の上でのくつろぎはイスの上とは違って、三角座り、胡座、仰向けと、頻繁に姿勢を変えることで身体の負荷を和らげるのが特徴といえる。VANCOは、このような日本人が行ってきた床座的なくつろぎ方を目的とした座家具である。改めて家具として形を与えることで、床でなくても自由にくつろぐことが出来るので、家庭だけでなく、土足のまま利用する図書館やゆったりとした雰囲気のカフェなどでの使用も想定できる。VANCOの広い座板は 16mm厚の成形合板を使用していて、人が座るとその重みでわずかにしなりながら優しく受け止めてくれる。また重要な接合部分はナットとボルトで固定されており、 4mmの六角レンチが1本あれば、簡単に分解や組み立てができる。

Zurck

佐藤悠 Zurk SATO Yu

模型 H90 ×W100 × D23cm

論文:自動車映画における迫力の在処について

この Zurckは超短焦点プロジェクターと新素材である透過型フィルムスクリーンを用いることで、テレビというそれまでの形態からの逸脱を目指したプロダクトである。それまでテレビを置くという行為が定義してきた部屋と空間の扱い方がなくなり、今までにない鑑賞スタイルが生まれることだろう。今回取り扱った素材や技術はいずれも商業的な場や高級ホームシアターアイテムとして現在利用されている。これらの素材に新しい家庭用映像機器の未来を感じ、このような提案を行った。

ecliptic

島川知理 SHIMAKAWA Satori

H15 ×W125 ×D70cm

論文:使ったあとも「置いておきたい」と思われる化粧品容器の特徴について

eclipticは「女子はメイクが 1次会 !」をコンセプトにしたメークアップ用カラーパウダーのセットです。女の子の特権であるメイクをみんなで楽しむことで、パーティーの前の準備を女の子だけの楽しい 1次会にすることを提案します。パーティーのシチュエーションとして、 24節気を扱いました。それは 1年を太陽の黄道上の視位置によって 24等分し、その分割点を含む日に季節を表す名称を付したものです。 eclipticでは日本の伝統である 24節気をイベントとして捉え、それぞれの節気ごとにセットをデザインしています。各節気にあわせたコスメの色のセットとなっているため、これを広げてメイクすることでみんなが「今日にぴったりの顔」なることができるのです。その日に合わせた色のカラーパウダーなので 1回分が入っていれば良いのですが、一人が一度に使うパウダーはプレスするとほんの 3mm角程度の量しかありません。 eclipticは、そのわずかな量のコスメを小さな三角形の小袋に入れています。コスメの粒を潰すことでできたパウダーを、パレットに広げるようにしてメイクに使うことができる形に小袋をデザインしました。

PINTO

シティパン ジヤヴォラナンダ Sittiphan Jiyavorananda

模型・3Dレンダリング H10 ×W13 ×D13cm 論文:Fostering Trust-based Relationship between Self-care Users and Home Medical Device in Thai and Japanese

PINTOは個人的な食事の栄養をチェックするシステムである。必要な栄養すべてを供給する食べ物を知る。自分の健康をもっと意識する目的で、 PINTOシステムではユーザーに「表示する」のと「勧める」ことを中心になっている。ユーザーの取られた栄養や食生活に関する個人情報をインフォメーショングラフィックで表示する「 PINTO Clip」。そのものは名刺のサイズであり、今必要な栄養はなにか、何を食べればいいのかをどこでも簡単に Clipから調べられる。食事する際、 Clipを特定器「 PINTO Plate」やお弁当箱「 PINTO 箱」などに差し込むことで食べるものの栄養を正確に測り、記録することができる。 PINTOには記録した栄養・食生活データを利用し、スーパーで買い物する時に、予算のなかで必要な栄養をもつ食材を勧め、そして、キチンで料理を作る時に、ヘルシーなレシピも勧めることが重要な機能になっている。一人暮らし大学生から家族を養う主婦まで自分と家族全員の健康を意識してよくすることがPINTOで簡単になる。

本+

打田雅俊 UCHIDA Masatoshi

立体 H19.5 ×W14 ×D5cm

論文:非明文的ルールの認識がアイデア展開に与える影響につ いての研究

読書をより深くするための本を作りました。 そもそも読書とはなんだろうかと考えた所、作者を通して自分と対話することなのだという結論に至りました。そのような考えのもと普段から読書をしており、そのときにとっている諸々の行動を元に、本質的な読書体験を実現できる新しい本の形態を考えました。 テキストにさっと目を通して、これは本の向こうで起こっている、全く現実と繋がりの無いことなのだ、と考えるのはあまりにも非生産的であると思います。それを僕は「テキスト消費」であると考えます。読書とは、テキスト消費ではなく、その本のフィクションの中に炙りだされるメッセージに出会っていく運動であると考えます。メッセージは行間に潜む秘密であり、本質的には手の届かないものですが、そこを想像する行為を以って、人は自分の考えを鏡写しに感じられるのだと思います。読書は、作者によって提供される一連のテキスト郡の行間をぬって、メッセージを想像することで、自分に出会っていく行為であるということです。読書だけに限らず、あらゆる「関係」が普遍的にそうであると思っています。読書をきっかけに世界と真に関係を持っていく感覚をみんなにも知ってほしいです。この本はそれらの行為の跡が全て、読書後にまとめて取り出すことができるようになっています。自分の思考の変遷、感情の機微が詰まったノートを一冊の本として外在化できるというのは、まさに僕の考える 「フィクションを受けて現実に返ってくる」ということであり、豊かで生産的な運動であると考えています。最後に、今回の作品は生まれてはじめて「自分の為」に作った物であり、最高傑作だと感じています。その体験を通じて人が物を作るということ、創造とはいかなることかの片鱗も垣間見ました。どうやら僕の障子は開いたようです。なるほど世界は広大だ。映像を鑑賞するスタイルはデジタル技術の発達とともにコンパクト化し、薄型テレビや個人宅でのホームシアター、さらにはヘッドマウントディスプレイといったものが実現した。一方「家でテレビや映画を見る」というスタイルはほとんどの家庭において、テレビが普及した当初から変わらず、いわゆる黒物家電の形態から離れていない。高性能な映像機器が展開される中、その機器が家庭においてどのように設置されるかという問題が考慮されていないからだ。テレビと、それを置くための家具を別々のメーカーから買うという行為はいつまで続くのだろうか。