現代の生活は時代の進歩と共に向上し、プラスチックも便利な製品として利便性の向上に一役買っています。日用品から自動車部品、電気部品等、ありとあらゆる場面で目にしています。そして、芸術作品の素材においても利用されてきました。多くの場面で流通されているプラスチックですが、用途によって特徴や性質、原材料が異なり、プラスチックの種類は多種に渡ります。呼び方が英語や日本語でニュアンスが異なってきます。<不飽和ポリエステル樹脂(UP樹脂)>は、<プラスチック>と同義であり、また、補強材であるガラス繊維を足す事によって<FRP>と呼ばれます。

「未分類」カテゴリーアーカイブ

内部着色による手法の確立

これまでの制作研究にて、全ての油絵具が不飽和ポリエステル樹脂に混合出来ず、絵具の強い凝集力の働きが見られたという課題がありました。不飽和ポリエステル樹脂と油絵具の混合による内部着色による手法を確立させる事は、実証的に独自性があると考え、人体や動物等の肌理の表現に有効であると仮定します。本研究の実験によってこの手法が適正である事を明らかにする事が本研究の目的であります。この成果によって、不飽和ポリエステル樹脂を用いた立体造形表現の視点と幅が広がる事を期待しています

<内部着色>と<外部着色>

立体造形表現において大切な要素の一つとして質感の表現があげられます。質感表現においても様々な手法がありますが、その内の一つとして着色があります。

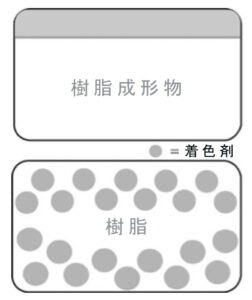

UP樹脂を含む樹脂素材は、食品容器、自動車内外装品、家電や化粧品容器などに至るまで様々な製品に使用されています。一般的な工業製品や商業製品のための着色方法は、<内部着色>と<外部着色>が用いられています。樹脂素材の原液には、もともと色は付いておらず、無色や透明で黄褐色です。ここに顔料などの色剤を加えることで、様々な彩りのプラスチック製品ができます。外部着色とは、プラスチックの表面に着色することで、印刷や塗装、メッキ等のことを指し、顔料を溶剤で溶かして色をつけたい商品に吹き付け塗装をすることです。内部着色は、樹脂素材の原液に色剤を練りこんで着色し、外部着色とは異なり、中まで均一に色づけされます。工業製品には、工場作業での色分け目的や商品を棚に並べた時のデザイン性目的など、鮮明で色が際立つ着色が施されます。

上図/外部着色

塗装・印刷・メッキ・メタライジング等基材表面に着色したもの

下図/内部着色

ガラスや樹脂等の基材内部に分散または溶解して着色したもの

樹脂用着色剤も使ってみたり

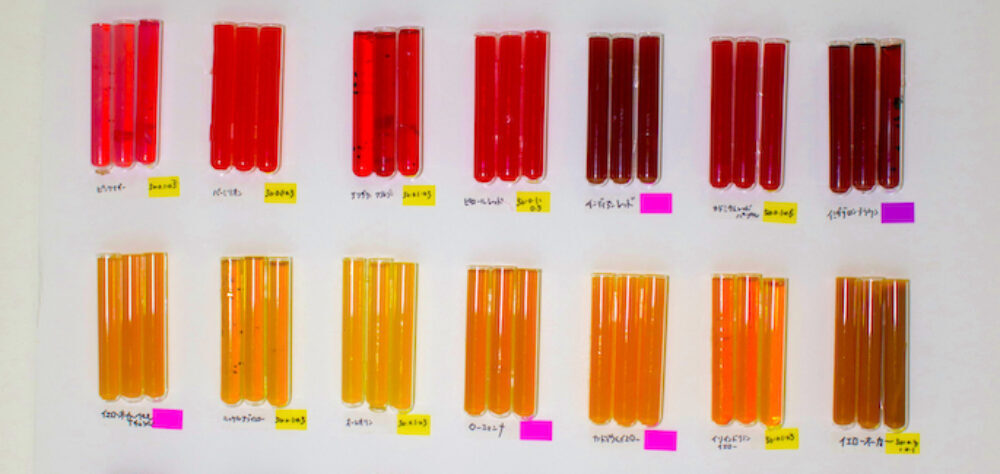

油絵具を試す一方で、工業用の樹脂用着色剤による着色も試みました。樹脂用着色剤は、顔料の分散性が良く作られており、耐溶剤性が良く、耐熱性、耐候性に優れ、配合剤に対して安定です。また、樹脂の硬化反応を阻害せず、樹脂の劣化を促進しないように作られています。合成樹脂に使用される着色剤には樹脂の適性に応じた素材が必要となってきます。これらを条件とした樹脂用着色剤は、私が視覚的に想像する理想的な肌理の色合いが得られませんでした。更に不飽和ポリエステル樹脂には、硬化後に劣化等の原因となる水分を含んだ水溶性絵具等は使用出来ません。不飽和ポリエステル樹脂の成分は石油化学合成から作られ、アクリル絵具などの水溶性絵具では、水と油になり、相互が混ざらず劣化の原因ともなります。そこで、私は肌理の表現のための適合性、材料の購入のし易さ等、総合的に考えて樹脂用着色剤ではなく油絵具を用いています。

また、これまでに樹脂用着色剤以外を混合の素材とすることは、樹脂の劣化や耐久性が無くなることが考えられるため、樹脂販売業者や樹脂関連の公の資料には記載されていません。しかしながら、本研究にて紹介する油絵具による内部着色を行なった2009年と2012年の私の作品は、室内展示と保管によって現在まで不飽和ポリエステル樹脂の劣化等は見られません。耐久性について本研究にてこれからの課題ではありますが、室内における展示や保管であれば耐久性を保てると考えています。

以上のような背景により、これまでの制作研究における不飽和ポリエステル樹脂と油絵具の混合適正の課題を明らかにするため、内部着色の実験制作によって証明するに至りました。

油絵具を使う?-その2-

油絵具を使用する目的の一つは、グレーズ技法に向いていると考えているからです。私の絵画制作の経験から得たグレーズ技法を立体造形に応用して独自の制作工程を用いています。グレーズ技法は、油絵具を薄く重ねて下の層を透かせることによって絵の質感を作り出して透明感を出す透明技法とも呼ばれます。私の主な立体造形の成形は粘土原型から型材を制作し、そこに内部着色を施した不飽和ポリエステル樹脂を薄く積層していき、3層から4層と重ね合わせ作り出していきます。この時に下の層と上の層が響き合うような色合いを作り出すことによって透明感のある肌理の表現を施していきます。グレーズ技法は、アクリル絵具、顔料のみでも出来ますが、油絵具は発色に優れており、グレーズ技法に向いています。顔料と油を混ぜただけでは油絵具を作り出せません。環境が整備された油絵具の製造業によって、顔料と展色材を練る専用の攪拌機によって攪拌された油絵具を使うことが適しています。更に細かく攪拌させる専用の機械によって練り合わせられた油絵具は優れた分散状態を保っています。油絵具を私が作るべきであるという方向もありますが、現在の市販品は良質であり種類も豊富にあります。油絵具を作ることから始めると立体造形制作に至るまでに相当の時間が掛かるため、私は市販品を利用しています。専門の油絵具の製造業が作った油絵具は安定しているため、グレーズ技法に応用することが出来ると考えます。そして、私が目指している表現に近づけることが出来るのであろうと思います。

作品《暖 (だん)》2009年 FRP D500×W800×H600 mm (10点)撮影:早川宏一

油絵具を使う?-その1-

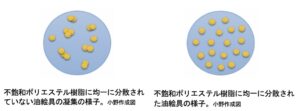

私のこの実験では不飽和ポリエステル樹脂に油絵具を混合して制作研究を行っています。油絵具を用いるようになった理由は、人体や動物に見られる様な透明感を持った肌理が得られ、生き物の特徴を表現出来るからです。油絵具は、チューブ入りが量販店で購入出来るため、入手し易いことも使用理由の一つです。元々、私は絵画制作をしていた経緯があり、油絵具を保有していました。立体造形制作を中心に制作をしてきましたので、油絵の制作はしておりませんでした。そのため10年以上、絵の具箱に入れて棚の奥にずっと保管しておりました。その後、立体造形の制作をしていた最中にしばらく使用していなかった油絵具を取り出して、不飽和ポリエステル樹脂に混ぜてみました。この時、油絵具と不飽和ポリエステル樹脂は適合すると感じました。しかしながら、油絵具の全色が不飽和ポリエステル樹脂に混合出来ず、不飽和ポリエステル樹脂の中で絵具の強い凝集力の働きが見られました。この課題が私の制作の欠点となり、本研究で明らかにしたいと思いました。

不飽和ポリエステル樹脂に油絵具を混合した写真。

油絵具の種類によって強い凝集力が働きます。

不飽和ポリエステル樹脂による立体造形の要素

人体や動物などの具象的な立体造形は、リアリティを表現するために正確な形、量塊が大事であると考えています。着色を施す作品であれば、皮膚を表現するための着色も重要な要素です。私が意図する肌理の表現は、不飽和ポリエステル樹脂が持つ透明で黄褐色である色と類似しているため、不飽和ポリエステル樹脂を使って生きているような立体造形を作り出したいと考えました。そして、樹脂用着色剤より不飽和ポリエステル樹脂に分散され、透過性を持った色合いを表現出来る油絵具を着色剤として使用し、立体造形作品として展開しています。

筆者作品 《暖 (だん)》2009年 FRP

D500×W800×H600 mm (10点) 撮影:早川宏一

不飽和ポリエステル樹脂の加工

不飽和ポリエステル樹脂は液状であるが、硬化剤を添加することによって固体となリます。硬化させた後は、削り易く、切断が容易であり、研磨によって曲面を作り、表面加工が可能です。他の木材、金属、ガラス、陶磁等の素材と比べると素材の特性上、軟質であり、加工をし易いです。着色に関しても鏡面仕上げから、テクスチャーを付ける等、幅広い表現が出来ます。更に視覚的には透明感があり、生き物の肌理を着色によって作りやすいと考えています。

制作研究のテーマ

私は不飽和ポリエステル樹脂(本論では、英語名Unsaturated Polyester resin から略記号のUP樹脂とする)を主な造形素材として、2002年から動物(豚)をモチーフとした立体造形作品の制作を続けています。養豚業を生業とした両親の元に育ち、養豚業を見てきた経験を活かして豚をテーマに芸術活動の軸としています。そして、生命を題材として、視覚的に温もりのある皮膚の表現を立体化することを目指しております。より理想的な皮膚を表現するために、着色によって肌理を作り出すことが出来るUP樹脂を使用素材としています。「肌理(きめ)」とは、質感と色を含んだ立体造形の表面のことを指します。透明感を表現することによって肌の色のグラデーションを作り出し、更には質感に繋げることが出来ると考えています。

私が目指す皮膚や肌理の色のイメージは、日本の養豚農家が主に育てている白豚の皮膚の色から作品に反映させています。白豚は、元々、イギリスのヨークシャー原産の豚であり、ヨークシャー種と呼ばれます。顔や脚部分はやや黄色味を帯び、体温が高い脚先や鼻先、耳は赤みを帯びています。そして、表面が大きな腹部分や下半身部分はやや白み帯びて肌の中に様々な色の変化を持っています。私は、人間の姿や性格を豚に投影して描出することで、生きることの欠点あるいは美点を探求しています。

これまでの制作研究から

これまでの制作研究において、内部着色として規定の樹脂用着色剤を使用せずに油絵具を不飽和ポリエステル樹脂と混合させる方法を取り入れて、制作を続けてきました。全ての油絵具が不飽和ポリエステル樹脂と混合させることに適しておりません。色によっては顔料の強い凝集力が働き、不飽和ポリエステル樹脂の中で分散されない課題がありました。このためも凝集力の働きが分散性に関係していると考えました。このことが解消出来れば不飽和ポリエステル樹脂に油絵具を用いて着色の幅を広げることができていくと考察しています。