曲阜は山東省の西南、済南の南156kmに位置する。市の総面積890km2、人口70万人と小規模な町だ。曲阜とは曲がっている豊かな丘という意味。

曲阜は、春秋戦国時代、魯国の都だった所で、約800年の間、都として栄えた。曲阜と名付けられたのは、596年(隋の開皇16年)のこと。東方文化の源とされ、現在でも詩書之府、礼都之郷と人々に称えられている。曲阜で暮らす人々にとって、孔子抜きに彼らの生活は考えられない。この地を訪れる人が跡を絶たないのは、曲阜が儒教の創始者孔子の故郷であるからだ。それは、全市人口の20%が孔姓であることからもわかる。

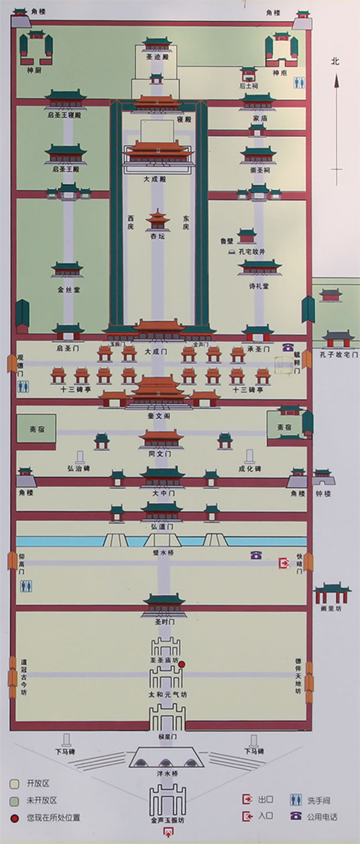

孔廟は、魯国の哀公が孔子が亡くなった翌年(紀元前478年)に孔子を祀るために建てたもの。当時は部屋が3つだけであったが、明、清代に増築が繰り返され、南北1km、総面積2万m2、部屋数466となった。北京の紫禁城、泰山の岱廟とともに中国三大宮殿建築のひとつとして知られている。

櫺星門

櫺星門は、1415年(明の永楽13年)の創建。高さ10.34m。もとは木造の門だった。1754年(清の乾隆19年)に建て直されたときに木柱から石柱となった。櫺星門の三文字は乾隆帝の直筆。櫺星とは学問の神様である孔子を象徴している

太和元気坊

太和元気坊をくぐって、次は至聖坊、赤い建物が聖時門。聖時門は明代の建築物で孔廟の二の門にあたる。木牌坊「太和元気坊」、「太和」とは宇宙万物のすべてが和らぎあい、調和を保つことが基本であり、「元気」とは人間社会が存続する上で不可欠な活力を言う。

遠くに見えるのが弘道門。

弘道門

弘道門は孔廟の三の門で1377年(明の洪武10年)の創建。

弘道門

大中門

大中門は四の門で金代にはこれが一の門だった。

大中門

同文門

五の門の同文門には、東西に延びる軸がない。斎宿は、同文門の東側と西側にそれぞれある。ここは孔子の祭祀をつかさどる人が身を清めた場所だ。

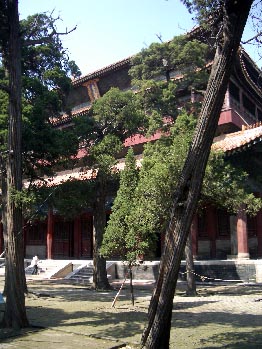

奎文閣

奎文閣は六の門で中国でも有名な古代木造建築物。1018年(宋の天禧2年)の創建で、高さ23.35m。以前は内部に古い書籍がたくさん納められていたが、文化大革命のときに大部分が失われてしまった。奎とは星の名で、奎文は学問の星、つまり天上の孔子を意味している。

奎文閣

十三碑亭

十三碑亭は、石碑が13の碑亭に分けて納められているもの。碑亭は金代から清代にかけて、石碑は唐代から中華民国時代に建てられた。

十三碑亭

石碑には孔子を敬う文章が書かれている。

一番古い石碑は真ん中のもので、668年(唐の総章元年)の大唐誥贈泰師魯国孔宣公碑。

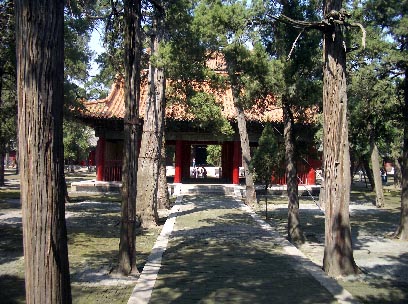

石十三碑亭前の樹木の木肌が、まるで龍が天に昇っているような感じに見えるというもの。

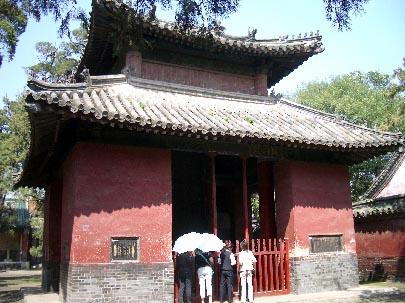

大成門

大成門は、第七の門。以前この門は孔子を祭る式典の時にのみ開けられ、皇帝だけが中に入ることができた。

門の左側にある石碑

孔子のお手植えの檜

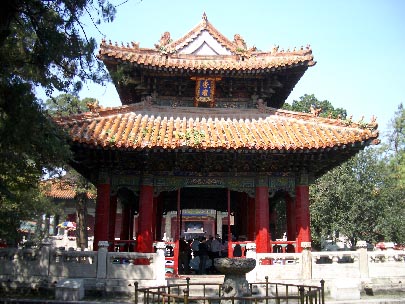

杏壇

孔子が弟子に学問を教えた所

この杏壇の二文字は、清の高宗の直筆

杏壇の中のもう一つの石碑

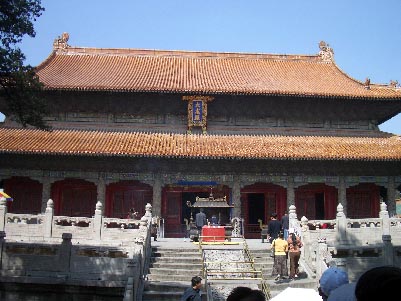

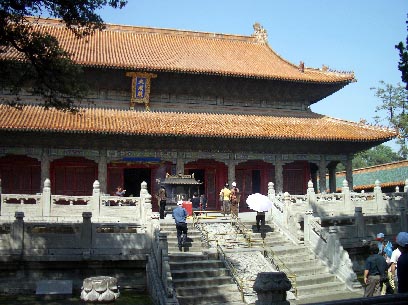

大成殿

本殿である大成殿は、1018年(宋の天禧2年)の創建で、1724年(清の擁正2年)の改築の際、清の朝廷は皇帝の御殿にのみ施される皇宮建築様式をこの大成殿に取り入れることを特別に許した。このことからも、いかに孔子が敬われていたかわかる。高さ32m、幅54m、奥行き34mで完成までに6年の歳月が費やされた。当時3万人の木匠が動員されたという。

大成殿

大成殿

大成殿の柱

大成殿の正面の10本の柱には、それぞれ2体の龍が力強く彫られているが、これは1500年(明の弘治13年)徽州の職人により彫られたもの。下の方は破壊を免れるため10本の柱に策がしてあった。

孔子の像

殿愛の中心に孔子の像がある。

孔子の像の上

参照:http://home.catv.ne.jp/ff/sennin/kyokufu/kyokufualuba1.html