山田研究室で指導した卒業研究・修了研究をまとめています。

基本的には「コミュニケーションツール」を軸にして研究と制作を進めていますが、乗り物を作ったり、絵本を作ったり、おもちゃをつくったり、踊ったり、歌ったり、ゲームしたりして日々を過ごしています。

2022

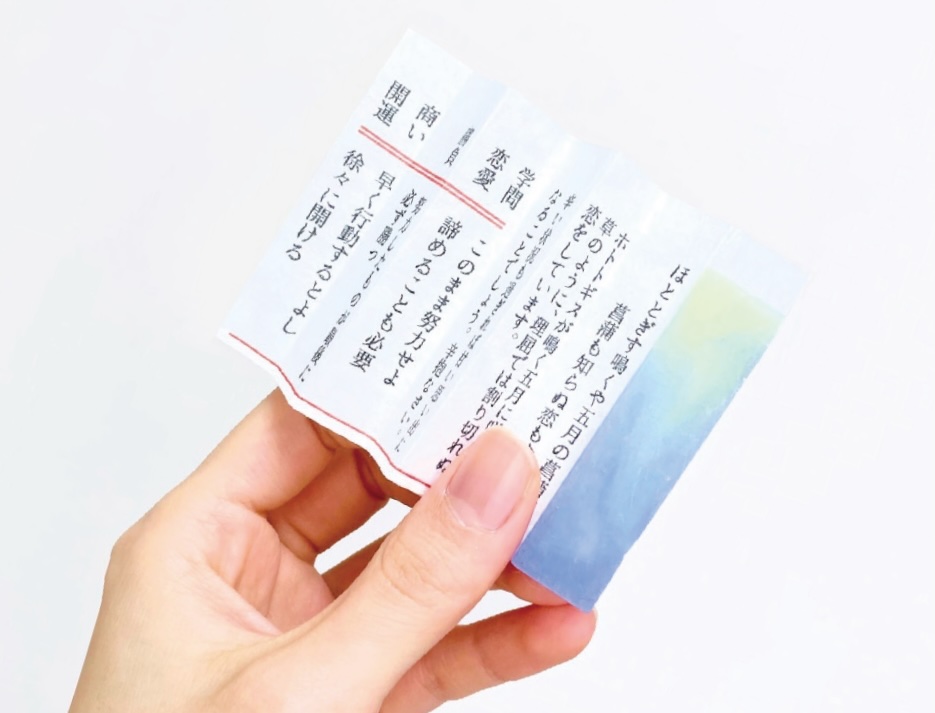

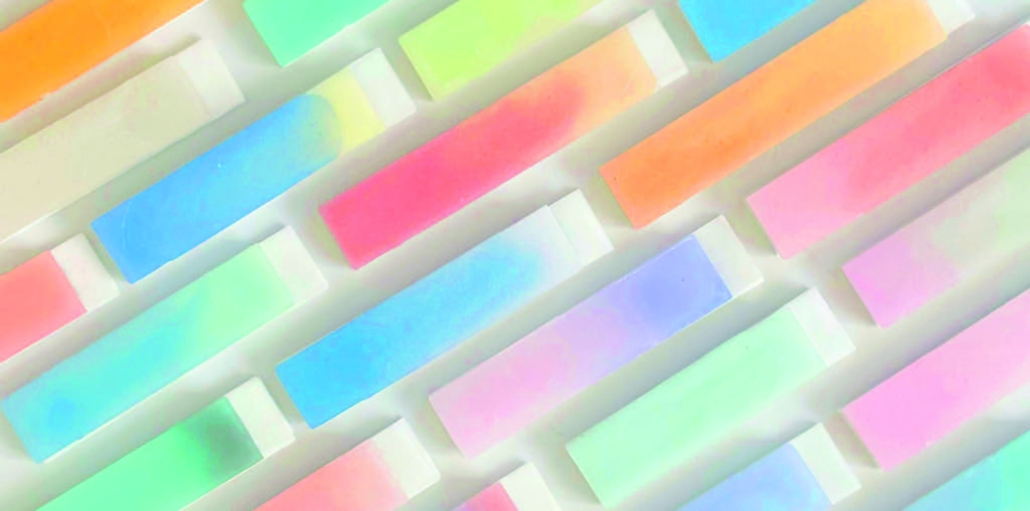

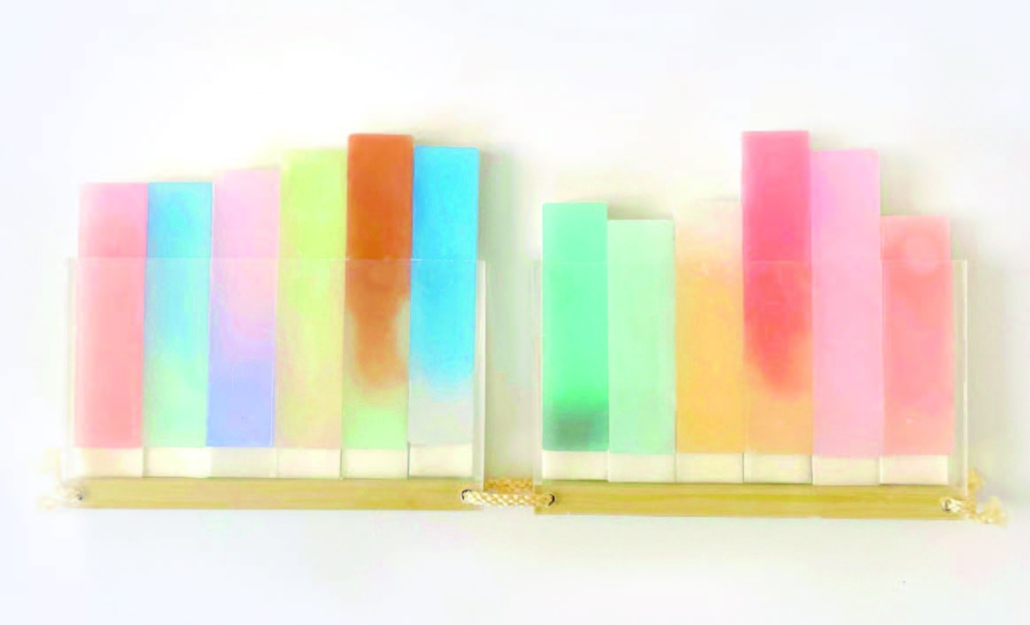

山谷みくじ

野村 柚葉 / NOMURA Yuzuha

2022年度卒業生

人生は山あり、谷あり。どんな運勢でも愛せるような可愛らしいおみくじを作りました。

和歌を占いに用い、その内容に合わせた色や香りを身に纏っています。長さが吉凶に比例しており、集めてみると自分だけの運勢グラフができます。願いが叶ったり、いらなくなったりしたら、お家でお焚き上げして香りを楽しみましょう。

論文:現代におけるおみくじの扱い方の傾向と背景

坂道に建つ家

吹上 風人 / FUKIAGE Futo

2022年度卒業生

Story

恋人・キョーコを連れて四年ぶりの帰省をした「僕」は、この地での記憶に思いを馳せる。楽しかったことや、そうでなかったこと。思い出の地を巡りながら過去と向き合う「僕」はふと、ある「家」の存在を思い出し、その場所へと足を運ぶが…

私たちの周りにはたくさんの家が立ち並んでいます。その一つ一つに暮らしがあり、人の数だけ物語があると思います。坂道の中に住宅が建ち並ぶ横浜の住宅街をモチーフに、どこかの誰かのこんな人生があったかもしれないと、想像を膨らませながら作りました。私たちは失われていく景色や記憶の中で、変化への受け入れと諦めを感じながら日々生きています。その中での葛藤や不安を、坂道に建ち並んだ住宅に重ねながら制作しました。

論文:日本人が感じるリップシンク表現への違和感について

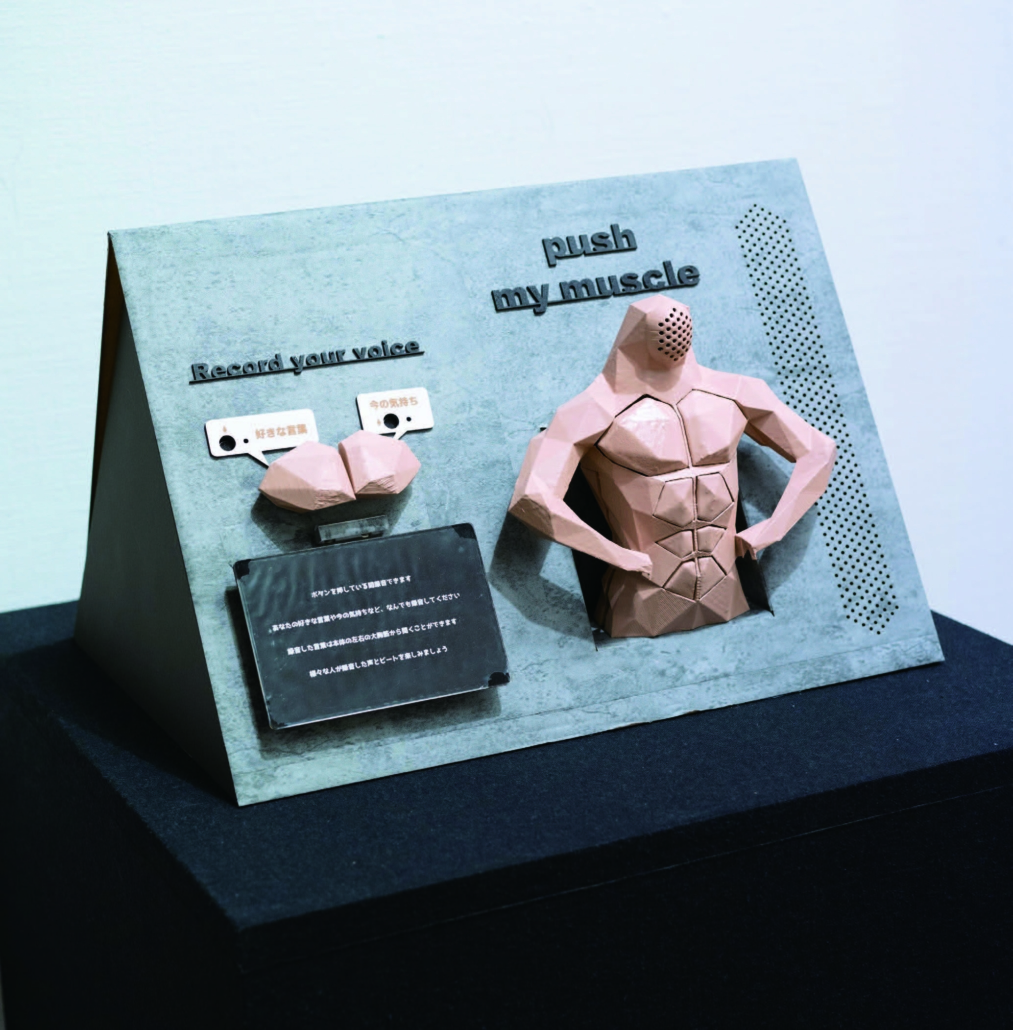

マッスルビート

末次 葵/ SUETSUGU Aoi

2022年度卒業生

私たちが健康に生きていく上で重要な役割を果たす「筋肉」。筋肉は私たちの生活を支えているという点以外にも、鍛えると形状が変化したり、複雑に動かせるようになったり、多くの魅力を持っています。そんな筋肉をモチーフに、「筋肉を触る」ことで笑顔になれるプロダクトを制作しました。

ボードの左側についている左右の大胸筋は、押している間何かを録音することができます。ボードの右側の大胸筋を押すと流れる誰かの録音と、その下の腹筋から奏でられるビートを同時に音楽として楽しむことで、あなたの笑顔を引き出します。

論文:パーソナルジムでの目標体型の確認方法について ―体型を確認するフィギュアの可能性と新しい提示方法―

2021

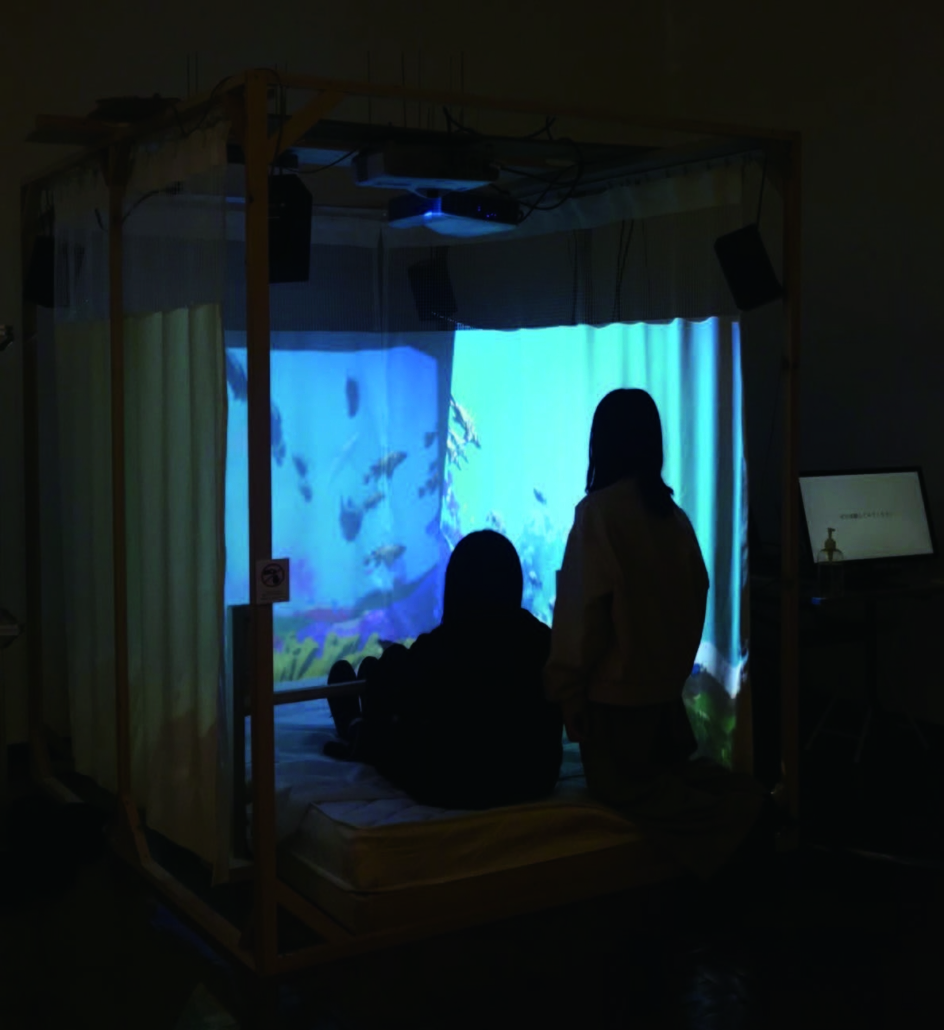

空間を広げる映像

川端 優実 / KAWABATA Yumi

2021年度卒業生

病床などにみられるカーテンで区切られた狭い空間において、前方・左右の3 面のカーテンに映像を投影することで開放感を得られるかについて卒業研究を行った。その結果をもとに開放感を感じる傾向にあった映像の特徴を活かしたエンターテインメントを制作した。この作品では海の中にいるようなバーチャル体験ができる。カーテンの歪んだ面を利用して海の中の揺らぎを表現し、水中の音で安らぎを感じさせ、手を認識するセンサーを利用して上下左右自由に泳げることで解放感を与える。

論文:カーテンで区切られた閉鎖的な空間において開放感をもたらすプロジェクションマッピングの技法

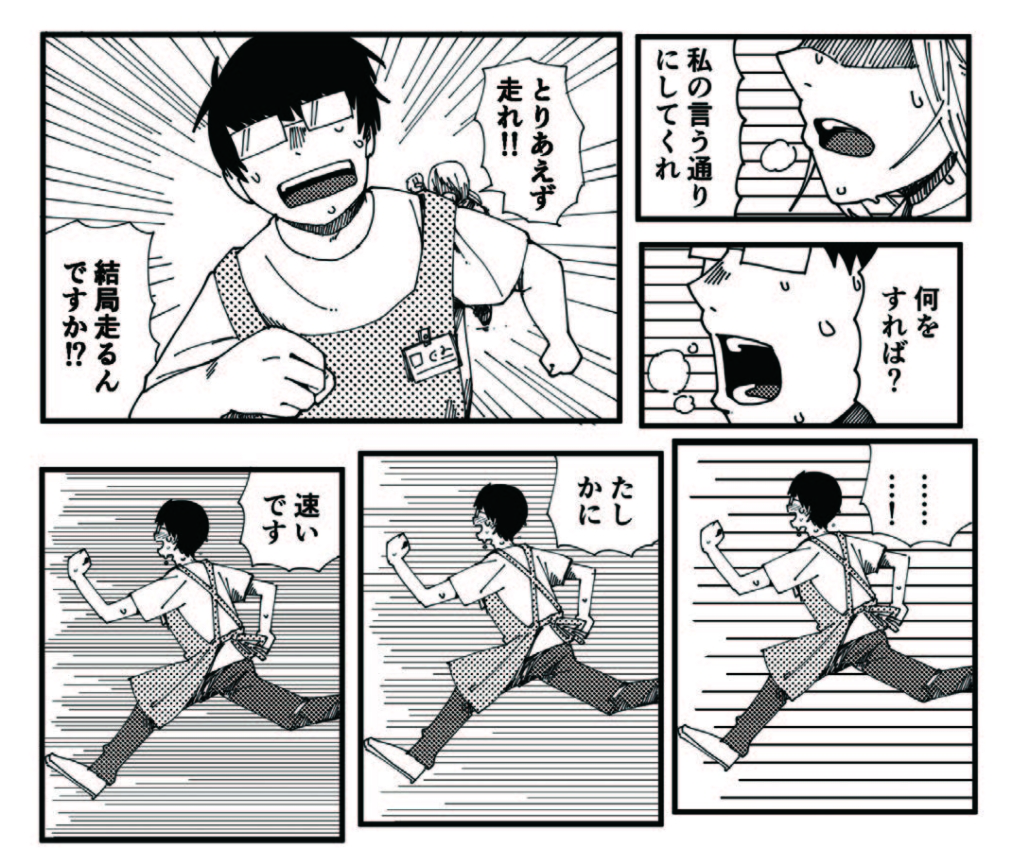

back ground

栗村 菜生子 / KURIMURA Naoko

2021年度卒業生

漫画作品において、背景の描写は時間や場所を説明するために使われるだけではなく、登場人物の心情を表現したり、読者に異なる印象を与えたりする。

様々な背景表現はそれぞれに意味を持つが、同じ表現であっても線や点を増やすことで与える印象を変化させることもあれば、使われる状況によって異なる意味を持つこともある。

この「back ground」という作品では、その背景表現の持つ印象や効果を工夫して利用し、絵や文字の説明を最小限に抑えた上でより心情や状況をわかりやすく伝えることを目指した。

論文:漫画における背景描写が読者に与える印象について

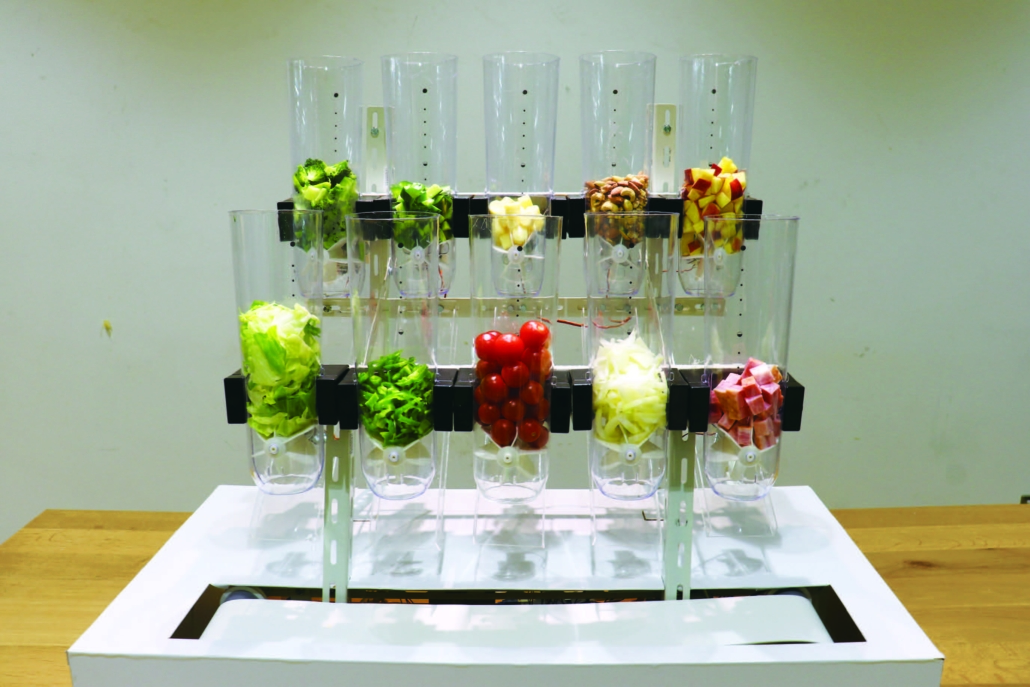

サラダプリンター

言→葉印刷機

鯉沼 寿帆 / KOINUMA Kotoho

2021年度卒業生

卒業研究から、言葉のもつ音が味の印象に影響を与えることがわかった。この性質をもとに、言葉をサラダに変換して出力するデバイスを制作した。

単語のもつ母音・子音の特徴や、濁音・半濁音の有無などから単語を味に変換し、その味に対応する具材の組み合わせを計算することで実物のサラダとして出力する。「言→葉 印刷機は、利用者に「言葉を食べる」という体験を提供する。

また、サラダを出力した後には、出力されたサラダの味の印象と元の単語から受ける味の印象を利用者に比較してもらい、フィードバックを得る。その結果を深層学習などの形でプログラムに組み込むことで、より単語のイメージに沿ったサラダが出力されるようになる。「音韻と味の関係を考察するためのデバイス」として食品のネーミングのシーンなどへの応用が期待できる。

論文:音韻が味の印象に与える影響

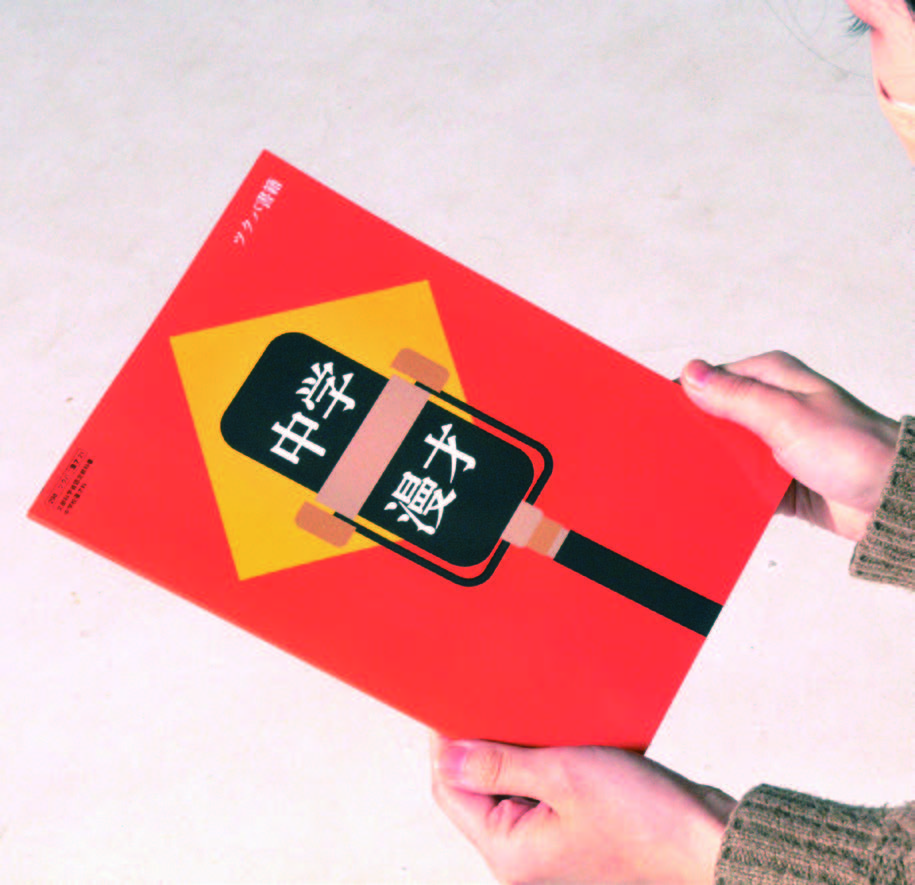

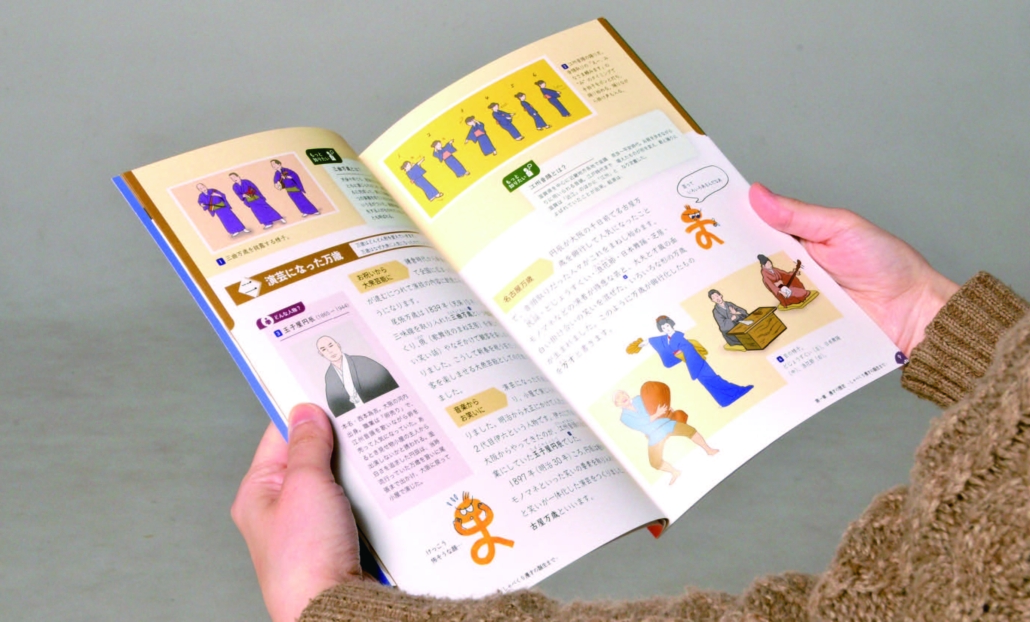

中学生に教える「漫才」

野崎 珠枝 / NOZAKI Tamae

2021年度卒業生

「漫才」が中学校の授業科目になったら…と想定した場合の教科書です。漫才は日本の誇るべき文化です。学校で「芸術」「音楽」が授業科目としてあるように、もっと歴史が続いていけば「漫才」も授業のひとつとして組み込まれるのではないでしょうか。一足先に作ってみました。

論文:M-1 グランプリ決勝戦における漫才とスピード感の変化

2020

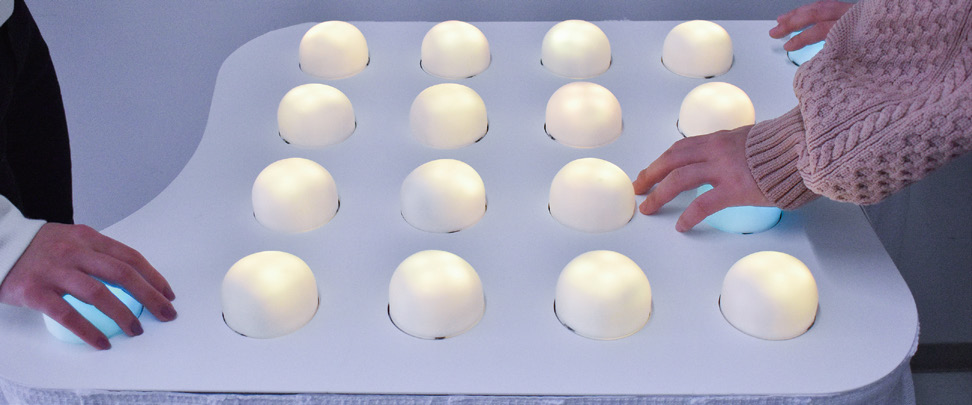

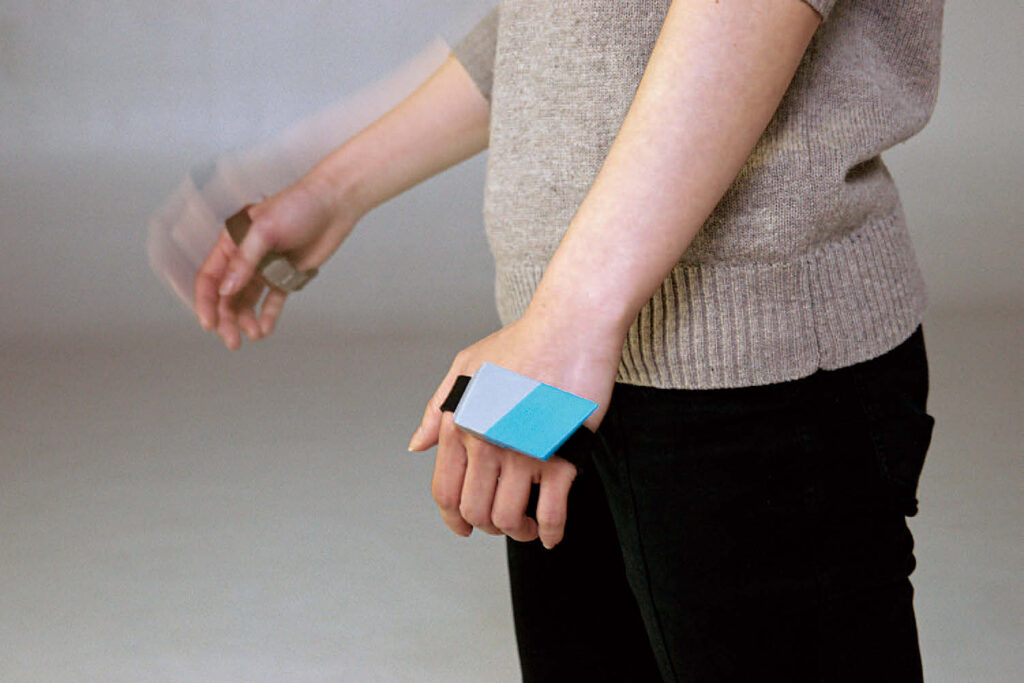

Haptic with you !

大貫 亜実 / ONUKI Tsugumi

2020年度卒業生

私たちの生活の中で「触覚」という感覚が占める情報知覚の割合はわずか1.5% と言われている。また、同じときに同じ触感を誰かと共有するという体験が日常の中にあまりないということに着目した。

普段あまり意識されていない「触覚」を研ぎ澄まし「共有」しコミュニケーションを取ることを目的としたのが「Haptic withyou !」である。「Haptic with you !」は同じときに、同じ触感を共有して遊ぶデバイスである。見た

目は同じ光るデバイスを触ると、振動モーターによってそれぞれ異なる振動パターンが再生される。その触り心地は、触ってみるまで、見た目ではわからない。そして自分の触った触感は、もう一人の手元にあるデバイスで再生され、その触感が共有される。その中から同じ触感のものを探し出すという触覚を通したシンプルな遊びだ。

触感自体は目に見えるものではないけれど、触感の共有を同じ光の色を使って目に見える形にする。今、自分と同じ触感を相手も感じているということが見える。 「触感の共有」を通じて、誰かとコミュニケーションが取れたなら、今までにない感覚や感情が生まれるかもしれない。

論文:触覚がドアの「押す・引く」判断に及ぼす影響の研究 -ドアレバーの触覚差による「押す・引く」の誘導-

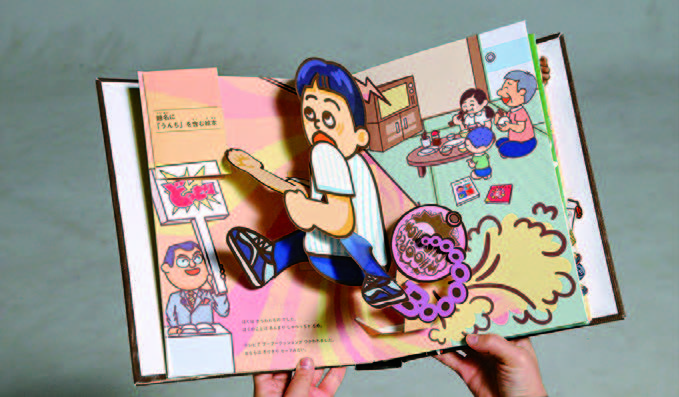

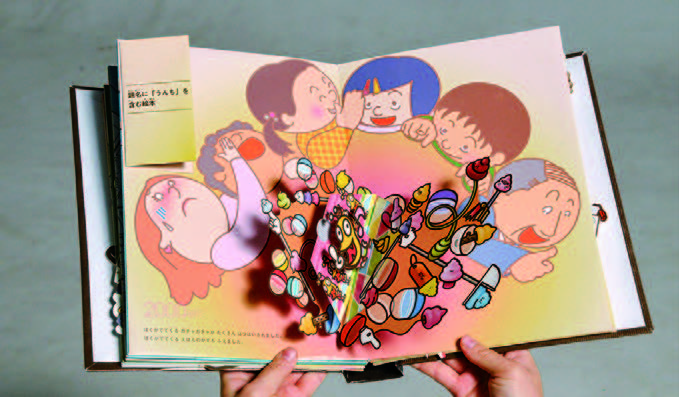

日本うんこ史

金澤 楓子 / KANAZAWA Fuko

2020年度卒業生

うんこにまつわる作品や商品デザインの歴史を辿ることで、デザインにおけるモチーフの変容とイメージの変動を表現した。

あらゆるものに対するイメージや価値観は、そのもの自体は変わらずとも、時代の流れとともに広範な影響を受け変化していく。一見、不変的と思われるモチーフも然りである。

うんこは、人々が持つ価値観が大きく変動したモチーフの一つだ。その歴史を紐解くと、うんこを主題とした商品数の増加、商品カテゴリーの多様化、作品における描写の変化などが見受けられる。忌み嫌われ、禁忌とされる存在から、ギャグ要素を持った奇抜な存在に転じ、今では子ども向け商品において頻繁に使用される人気モチーフの一つとなっている。

知らぬ間に起こっている身の回りの変化に気づくことができれば、ありふれた時間が小さな発見で溢れ、今より楽しくワクワクとした毎日になるかもしれない。

論文:大人が考える「子どもウケ」する商品 〜うんこ商品から考える魅力の相違〜

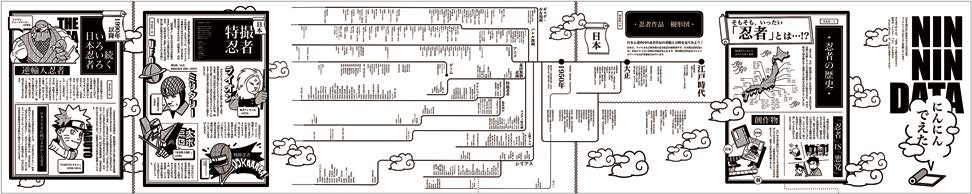

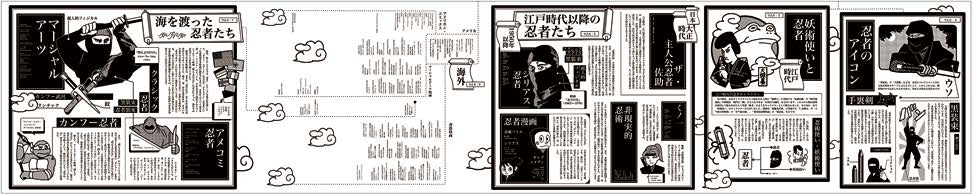

にんにんでえた

百木 千尋 / MOMOKI Chihiro

2020年度卒業生

日本を飛び出し、海外でも大人気の「忍者」。

漫画や映画、ゲームなどの多くのコンテンツに登場し、日本だけでなくアメリカを始め諸外国においても人気の存在として定着しています。そんな忍者について考える時、一体何がイメージされるでしょうか。例えば手裏剣、刀、忍者装束。さらに、非現実的な忍術、数々の独特な道具、暗殺、天井裏、などなど…

国内外において人気の存在として定着していますが、その一方で何やら怪しげな要素もイメージとして根付いています。加えて、しばしばカタカナで「ニンジャ」とも呼ばれる海外での忍者や忍者作品とは、実際にはどのようなもので、どのように展開しているのでしょうか?

忍者という存在について、世間一般で言葉としてもイメージとしても知られている一方で、同時によくわからない存在であるとも考え、忍者に関する情報を紹介するものとして本作「にんにんでえた」を制作しました。

本作では忍者の登場する小説、映画、漫画、アニメ、ゲームなどの作品を分類した樹形図をベースに、江戸時代から現代までに制作された創作物に登場する忍者の表現とその系譜を、主にテキストと図で構成したインフォグラフィックとして紹介しています。さらに、国外のフィクションに登場する忍者の様相についても触れ、グローバルに展開する忍者の情報をまとめています。

なんとなくは知っているけれど、忍者って?

そんなあなたも、「にんにんでえた」で忍者フリークになりましょう!

論文:海外から見た忍者像とは – 海外コンテンツに見る想像上の「日本」-

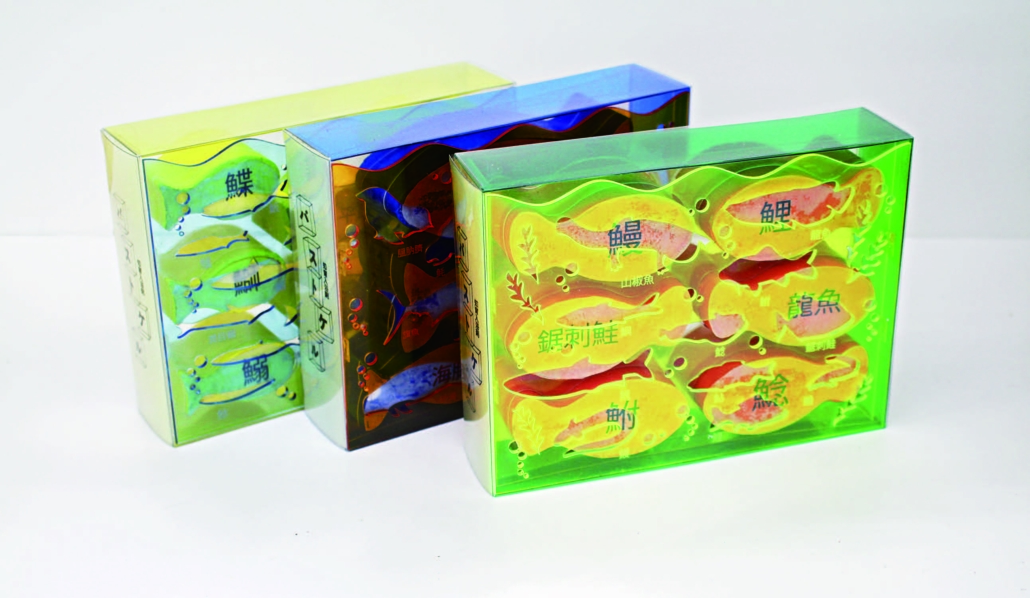

知育入浴剤バストケル

吉村 水希 / YOSHIMURA Mizuki

2020年度卒業生

これまでのお風呂の時間での入浴剤は 入浴剤の中から出てくるおもちゃ、入浴剤自体の色だけであり、 ターゲットは小学生全学年で、幼児は平仮名表をお風呂の壁に貼ったりするが、湯船の中に知育的な プロダクトはないなという点から何かできないかと思った。 入浴剤上部には水溶性のオブラートが貼り付けてあり、これが湯船に浮かぶと同時に文字も浮かんで見え 、入浴剤本体にはおまけとしての「答え」が入れられている。

論文:家庭用ゲームの変革・評価とそれを取り巻くメディアの研究

2019

第2期開発衣装

伊藤日向子 / ITO Hinako

2019年度卒業生

私は2019年9月2日から「回せ!グルーヴ開発部」というセルフプロデュースアイドルグループのメンバー兼プレイングプロデューサーをしている。今回制作した「第2期開発衣装」は2019年9月2日から実装している第1期開発衣装の次に実装する衣装となっている。都内を拠点に活動する「回せ!グルーヴ開発部」は各メンバーが開発担当を持ち、作詞、振り付け、アートディレクション等を行なっているアイドルグループである。

現代は何かを作りたい時、素人でも扱いやすいソフトが沢山ある。道具はamazonですぐ届き、建物だって3Dプリンタで作れてしまう。そんななんでも作れちゃう現代に、個人の得意分野や技術で.開発”する私たちの姿をきっかけに、少しでも何かを作ることや生み出すことの楽しさを思い出す人が増えて欲しい。回せ!グルーヴ開発部を見てくれた人や知ってくれた人が私たちの笑顔を通して、私たちの開発のエネルギーが少しでも明日の活力になることを願っている。

論文:地下アイドルの楽曲における歌詞の変遷について

PIXEL IDOL

金澤朋美 / KANAZAWA Tomomi

2019年度卒業生

ドット絵×アイドルの実験的な作品。アイドルに詳しい人もそうでないひとも、人物のドット絵を楽しめるように、という思いを込めて。 今回は乃木坂46のメンバーを題材にしたが、この作品を制作した結果、実際に当該アイドルの見分けがつくようになった。

論文:人物をドット絵で表現するのに適した最小ピクセル数の研究

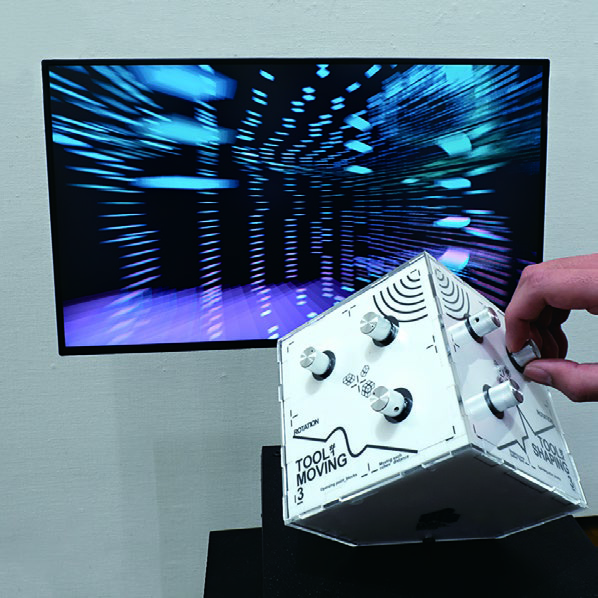

POINT_BROCKS_2020

佐藤洸介 / SATO Kosuke

2019年度卒業生

POINT_BROCKS_2020は6つ金属スイッチにより、「ブロック間の距離」「ブロック自体の形」を自由に変化させることができる。これまでゲームに触れたことがないユーザーにも扱いやすいシンプルな操作系となっている。これらの操作によって実際の積木遊びにあった場所的制限と物質的制限を乗り越えることができる。ユーザーは数千のブロックを中空に浮かせたまま固定することができるうえ、そのブロックが霞むほど広範囲に配置することも可能だ。表示される場所が映像であるため、イベントなど大きな空間を使える場合には大規模に映し出すことが可能であり、もちろんパーソナルな楽しみ方もできる。音楽と合わせて使えばVJのような効果も期待できるはずだ。

POINT_BROCKS_2020は、制限を取り払い新たな体験を表出させるための新しいプロダクトである。

論文:ギャル雑誌「egg」からみるギャル文化の変遷

2018

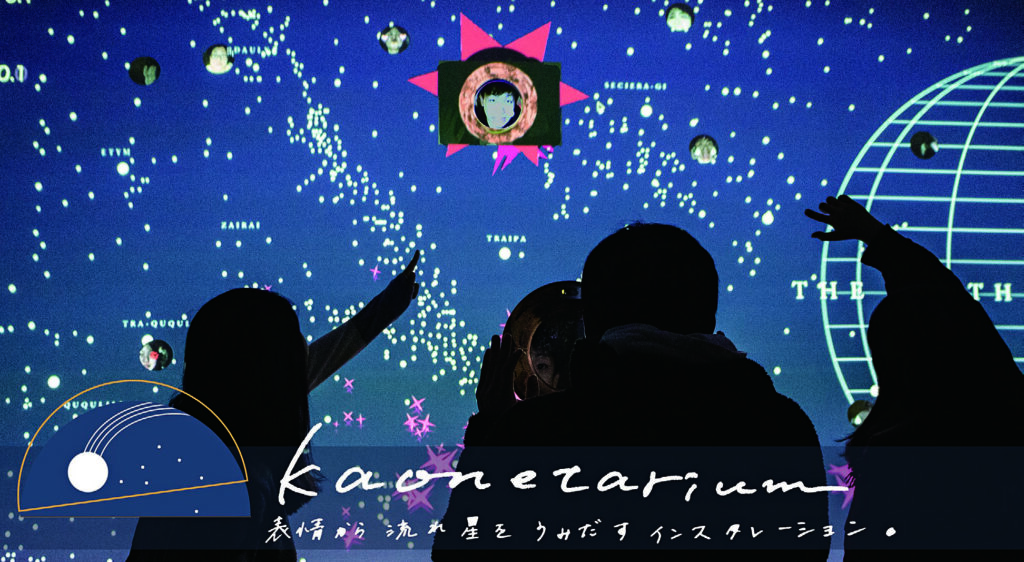

kaonetarium

今吉 萌子 / IMAYOSHI Moeko

2018年度卒業生

kaonetariumは、表情を認識して画面上に流れ星を生み出すインスタレーションである。5表情を認識して、それぞれ異なった色・音の流れ星を画面上に生み出す。

日常のコミュニケーションに於いて、日本人はごく一部の表情しか使用してていないという研究結果がある。私自身、比較的親しい間柄の友人であっても見たことのない表情が多くあると感じていた。そこで、表情を活用する作品を制作することで周りのみんなの豊かな表情をもっと引き出し、友人・知人の見たことのない一面を見ることに繋がると考えた。表情を利用してコニュニケーションを楽しむための提案である。

論文:表情と音の組み合わせによる印象効果の研究

カオペタアート

小野田 万粋 / ONODA Makiyo

2018年度卒業生

カオペタアートは、相手とお互いの顔まわりをデコレーションして遊ぶかぶりもの型コミュニケーションツールです。この作品は、頭への装着物を用いて普段とは違った相手との距離感・関係性を引き出せるような体験を生み出したいと考え作りました。

使用する装着物は2種類あります。かぶりもの型キャンバスを使うと 360°デコレーションされた姿のまま自由に動くことができます。手持ち型キャンバスは顔にかざして使うのでよりライトに楽しむことができます。パレットにはテーマ別にジェムがまとめられていて、デコレーションすることに自信がなくても簡単にジェムを選んで貼ることができます。1つのジェムの貼る位置や向きを変えるだけで手軽にたくさんのデコレーションパターンが作れます。

「次はこうしてみよう!」といった創作意欲が掻き立てられます。普段はパーソナルスペースに他人の手が入ってくることはあり得ませんが、カオペタアートはお互いの顔をベースにデコレーションして遊ぶため自然に相手との距離が縮まっていきます。

実物の装着物やジェムを用いて顔に要素を足していくことで、写真加工アプリやプリクラなどとはまた違った盛りを体験することができます。

論文:頭に何かを装着した人とその鑑賞者が受ける印象の研究

ポーズ!チーズ!ベーカリー

竹沢 香奈 / TAKESAWA Kana

2018年度卒業生

ポーズ!チーズ!ベーカリーは、サンドイッチを作ってポーズを決めるARゲームです。

ミトンと帽子を身につけると、画面上にパンが現れます。3種類のパンで、画面を飛び回る具をキャッチして、2人でサンドイッチを作ろう!時間内にサンドイッチが完成すると、自動でシャッターが切られて写真が撮れます。誰が一番面白いポーズを写真に残せるかを競うなど、工夫次第で新しい楽しみ方ができます。

論文:取扱説明書と家電製品をとりまく環境の変化に関する考察 -取扱説明書の絵的要素の分析を元に-

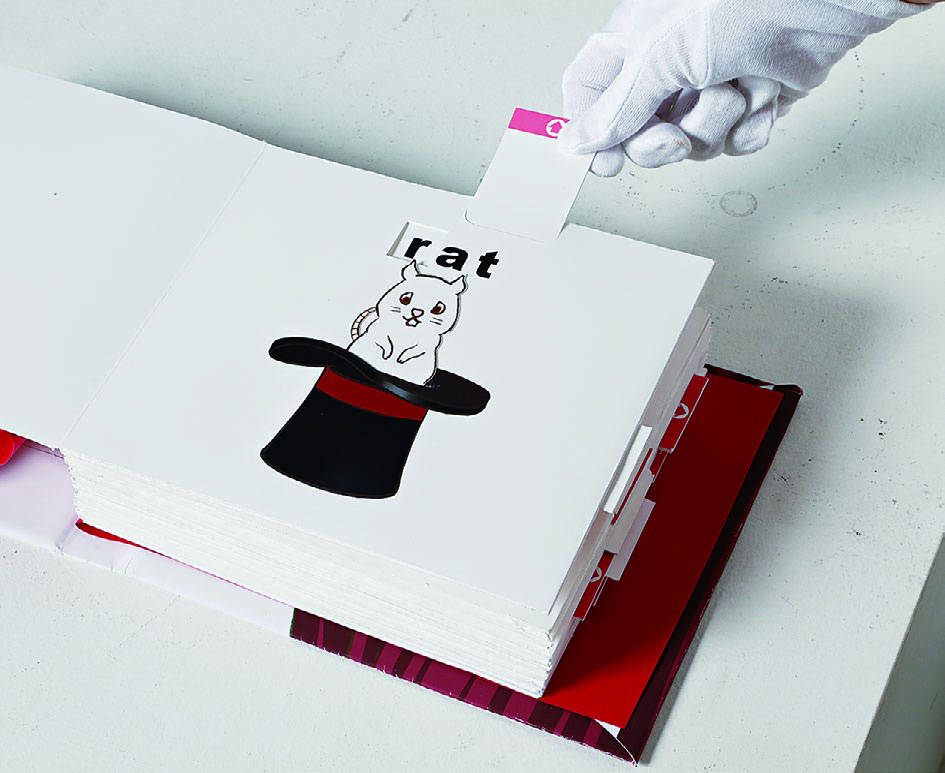

1文字違いの

英単語しかけ絵本

森 詩晴 / MORI Shiharu

2018年度卒業生

1文字の違いで全く別の意味になる単語。例として英単語を挙げると、hat(帽子)やrat(ねずみ)などがあります。この二つの単語には“at”が共通しています。つまり、”h”と”r”が異なります。せっかく似ているなら、一度に学習できたらいいですよね。

この絵本は、プルタブを引っ張ることによって2つの英単語の異なる文字の部分と絵が連動して切り替わります。例えば、1ページ目では「hat(帽子)からrat(ねずみ)がでてくる」と、同時に覚えることができます。hat-ratから始まり、rat-cat、cat-eat、eat-fat……と、1文字ずつ変えながら絵と単語のみで話が繋がっていきます。このように、似ている英語で韻を踏んだり、自らの手で動かし視覚的表現に関連をもたせることで、より楽しく英語に寄り添うことができるのではないかと考えました。子どもに英語への興味を与えることはもちろん、韻が大事なラップや親父ギャグとしてもお楽しみいただけます。

また、フォニックス(Phonics)という英語圏の子どもたちのために開発された指導法があります。それは、発音や綴りに規則性を見出し、似ている単語から覚えさせていくものです。このしかけ絵本もこういった教材に発展させることで、より楽しく、記憶に残りやすくすることができたらいいなと考えております。絵本は全17ページです。

論文:現代の男性におけるヒールの在り方についての研究

2017

誰そ

大竹 美緒 / OTAKE Mio

2017年度卒業生

人工的に作られた目は状況や使い所によって、不快・恐怖などの強い負の印象から、愛らしさなどの正反対の印象を与えることも出来る。 世に溢れる「キョロ目」たち。かわいいともて囃され、若い女性を中心に人気である。なぜ彼女たちはモノにキョロ目をつけるのか?キョロ目からは何の感情も読み取れない。ただただ、何かを見つめるのである。快と不快の境目とは一体何か?本作品はかわいいキョロ目で薄気味悪い体験を提供する空間である。恐怖でも愛らしさでもない、薄気味悪さを体験していただきたい。

論文:人工的な目から視線を感じる空間における不快感とその潜在的効果

Dinosuit

島田 絵 / SHIMADA Kai

2017年度卒業生

Dinosuitは小学生を対象とした博物館のワークショップで使用する体験型学習教材です。恐竜型スーツを着用し実際に恐竜に「なってみる」ことで、学ぶことの楽しさに気づくことを目指します。2つのテーマに沿って、4種類のスーツを比べ、体験からの発見を促します。「恐竜と爬虫類の違い」では、歩き方からどうして恐竜が繁栄したのかを考察します。「足が速い恐竜の体」では、頭や尻尾の大きさを変えた恐竜を比べることで進化について考えます。

論文:恐竜を題材とした体験型学習教材の研究

Reviboo

高松 陸 / TAKAMATSU Riku

2017年度卒業生

普段料理を食べる際、ブタの命を頂いている意識を持っているだろうか。豚肉は加工されている状態で販売、調理されているためブタの姿を想像しづらい。この作品は、豚の姿と料理の姿を結びつけ、ブタの命を頂いている意識を持たせることを目的とした知育玩具である。この作品には、遊び、学び、流れ、こだわり、という4つのテーマがあり、遊びながらブタの命を頂いている意識を持たせることができる。トラック型のおもちゃ箱から、出荷されたブタを取り出し、をし、調理をして遊ぶという自然な流れでブタの一生を再現できる。パタパタ絵本の構造で、料理と臓器のページがある。料理のページには豚肉料理、臓器のページには料理に使用している臓器を理解できる仕組みになっている。論文で不快感を軽減させる表現技法の研究を行い、その技法をデザインに取り入れ、隔たりなく遊べることを意識した。

論文:不快感を軽減させる表現技法の研究

GIGA Photobook

藤田 瑞樹 / FUJITA Mizuki

2017年度卒業生

「GIGAな情報量 密な鑑賞体験」

コミュニケーションとしてのアートを対象とした展示形態の提案。展示者は常に展示場に滞在し、鑑賞者と共に巨大な写真パネルのページをめくる。宮城県気仙沼市は、東日本大震災で大きな被害を受けた場所である。私が気仙沼のことを知ったのは、カツオの水揚げ日本一のニュースでもなく、サンマ漁開始のニュースでもなく、震災で気仙沼を知った。震災による被害は言うまでもないが、震災で名前が広く知られたことによるマイナスイメージを払拭しきれていない。

特徴

・巨大な画面で写真の世界に入り込む

・身体性を伴う動的鑑賞行為

・会話によるコミュニケーション

写真は被写体と展示者の人間性を物語り、また鑑賞者の人間性を引き出す。鑑賞者と展示者のコミュニケーションの中で、両者の共通点とアイデンティティが相対的に捉えられ明確化される。

あなたはこの作品に何を感じ、何を考えるのでしょうか。

論文:森林棲野生動物の撮影手法に関する研究

2016

Kigu

益田梨央 / MASUDA Rio

2016年度卒業生

着ぐるみを簡略化したから「きぐ」であり、着ている人の動作を補助する「器具」である。Kiguは着てみたらかわいいだけに止まらず、そのまま寝たり座ったりできるちょっと便利な着ぐるみプロダクトです。見ても楽しく、食べても美味しい、一石二鳥な海の生き物をモチーフにデザインしました。

論文:着ぐるみが着ぐるみとして認識される条件についての研究

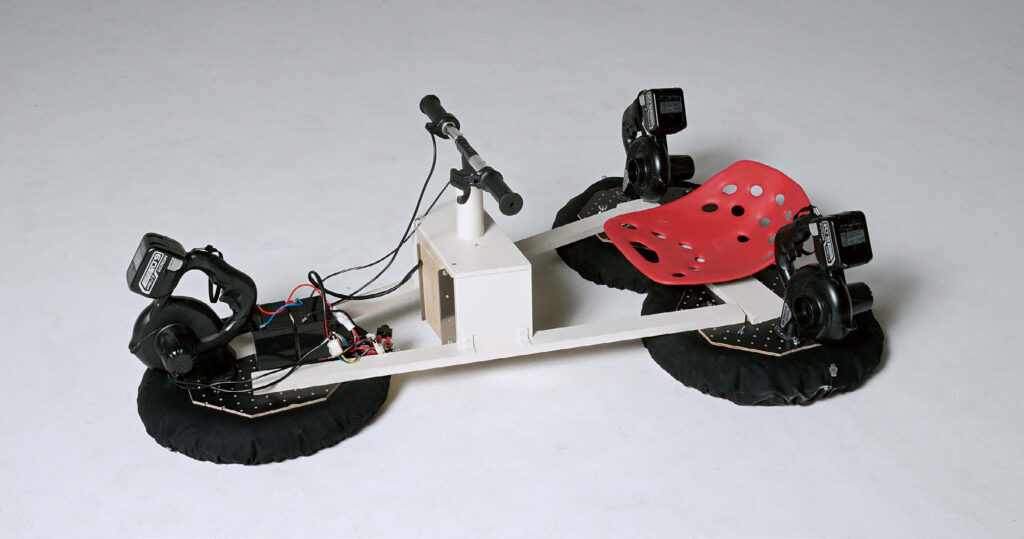

SLIPride

飯泉 麻衣 / 飯泉麻衣

2016年度卒業生

近年、一人乗りの乗り物が世間で注目を浴びるようになったのは人が乗り物に対して「移動するためのツール」としてだけではなく「操作する面白さや真新しさ」を求めるようになったことの現れではないかと考える。電気以外の動力として風力に注目し、新しい乗り物を提案する。ホバークラフトの少しの力を加えられるだけでスーっと推進力を保ったまま進むという特徴に電動で駆動する一輪を組み合わせてSLIPrideという一人乗りの乗り物を制作した。

SLIPrideは空気の力で浮遊し、電動の一輪だけ地面に接している。ハンドルをひねると一輪が駆動するようになっている。

SLIPrideはスピンやスリップを繰り返すことが大きな特徴である。唯一地面に接している一輪が操縦者の重心より前にあるために前進状態から方向転換を行おうとすると、前進しようとするエネルギーが一輪を軸にして回転するエネルギーに変換される。意図した方向に進もうとするのが難しいがクルクルと回る意外性とスリルが新しい楽しさへと繋がっている。

論文:一人乗り娯楽車両における風を用いた操作性の研究

ひそひそラブレター

重草 真理 / SHIGEKUSA Mari

2016年度卒業生

『ひそひそラブレター』は好きな人への好意を表す言葉をダジャレにして、 それをイラストにしたカードです。

「好きな人に直接想いを伝えるのは恥ずかしい」

「今の関係性を壊したくないけど、こっそり想いを伝えられたら…」 そんなときは、『ひそひそラブレター』を好きな人の机や靴箱に忍ばせてみましょう。何かが起こるかもしれません。

論文:ピチレモンの変遷と女子小中学生をとりまく環境

ラジコンルアー

西 雄紀 / NISHI Yuki

2016年度卒業生

ブラックバスはフィールドの様々な変化に潜んでいる。その中でもより複雑に入り組んだ場所は一級ポイントになっていることが多い。例えば、水面に岸の草木が覆いかぶさるようなところや木や石などが沈んでいるところなど。しかし、岸釣りなどでは足場が悪かったり、周りに障害物があると、そのポイントに投げ込むことができずに悔しい思いをした経験は釣り人ならば1度はあるはずである。

だが、このラジコンルアーを使えば、ロッドのグリップ部分に取り付けたジョイスティックでルアーに付いているスクリューの回転を制御し、舵を自在に操ることができるので、ポイントに投げられなくて悔しい思いをすることがなくなる。また、ルアーを投げてからもアクションさせるコースを修正できるので、何度も投げなくともポイントを効率よく釣ることが可能になる。アクションのパターンも多くなるのでブラックバスに学習されにくいという効果も期待出来る。

論文:バスフィッシングにおける遠隔操作ルアーを用いた操作感に関する研究

first blade

横田 七海 / YOKOTA Nanami

2016年度卒業生

Concept 初めてのアイススケートを安全に、楽しく。 近年、日本の冬季スポーツではフィギュアスケートが注目されている。しかし初めてスケートを滑る初心者は恐怖心やトラウマでスケートから離れてしまう人が多い。それを改善し、アイススケートを安全に楽しめるプロダクトを作った。 スケートが怖い原因の一つは転ぶこと。左右のブレが原因だと思われる事が多いが、実際は前後にブレる。それは、爪先でつまずく事、ブレードが短い事、ブレードの末端が丸くなっている事が原因だ。そこでかかとを長くし、爪先を隠して転ばない形にした。氷面を滑る機能は元のブレードが担い、転びそうになった時だけ支える仕組みになっている。

Design 論文の中でアンケートを取った結果、目立たなくてシンプルなものだと身につけたいと思われることがわかったので、透明アクリルを素材とした。形は、雪や氷、風のイメージを含み、SNSに載せたくなるものを考えた。

How to use 靴のサイズ別に用意しておき、初心者が自分で手に取れるような想定。着ける時は、2枚ある板の間にスケート靴のブレードを挟むように入れ、ベルトで固定する。そのまま氷上に出て滑ると、転びそうになった時に支えてくれる。

論文:アイススケート初心者のための補助器具の研究

2015

COM-PATH

-風景を楽しむための歩行者ナビ-

中村 里奈 / NAKAMURA Rina

2015年度卒業生

旅先の観光地で、あなたの両手は自分の荷物やお土産で一杯です。そして、これから移動をするために駅に向かわなければいけません。荷物を置いてから地図を開いて、現在地から目的地への行き方を確認します。出発をしますが、慣れない街なので逐一地図上の情報と目の前の街を照らしあわさなければいけません。こんな場面で、もっとスムーズに目的地の場所に向かえたらいいな、と思いませんか? 近年スマートフォンの登場に伴い、歩行者用の道案内アプリケーション、いわゆるナビが誰にでも利用できるようになりました。スマートフォン上で目的地を検索すれば、すぐに行き方を知ることができます。こういったツールの機能は便利である一方で、その「使われ方」に問題があると考えました。

その問題点に、利用時の姿勢が挙げられます。スマートフォン用ナビの利用時、スマートフォンを片手に持ち画面を注視しなければいけません。そのため、視線は下方向に向いてしまいます。この姿勢は前方不注意による衝突や転倒などといういわゆる「歩きスマホ」問題に繋がるほか、ナビゲーション中に得られる視覚情報の大きな割合がスマートフォンの画面に奪われてしまいます。自分を取り囲む街や自然の風景が目に入りづらくなってしまうのです。

ナビゲーションとは経路誘導、つまり「出発地から目的地への移動を導く行為」を指します。そしてナビゲーションとは空間行動であり、空間行動をするにあたって視覚は重要な情報源です。人の空間認識がうまく行われないと、空間の中での自分の位置が分からなくなり、道に迷ってしまう原因になります。COM-PATHは両手に装着するツールです。右手と左手のユニットはそれぞれ別々に動作をし、右側のユニットが振動をすれば右へ旋回、左側が振動すれば左へ旋回するといった要領で、使用者は誘導指示を受けます。また、 COM.PATHはユーザーに目的地の大まかな方向と進むべき道を伝え、ユーザーに空間を意識することを促します。

COM-PATHを用いることによってユーザーはスマートフォンの画面や地図の紙面から開放され、顔を上げたまま行きたい場所に向かうことができるようになります。気持よく、自由に、街や自然を楽しみたい。でも目的地にはたどり着きたい。そんなカジュアルなナビゲーションがあっても良いと考え、この作品を制作しました。

論文:風景を楽しむためのナビゲーションツールの研究

2014

おかしーる

稲垣 咲 / INAGAKI Saki

2014年度卒業生

お菓子のシール「おかしーる」。女子中高生をターゲットにした、バレンタインデーのお菓子の提案です。

宝石のようなキラキラ感とカラフルなチョコレートが織りなすワクワク感。ロゼットをモチーフに女の子が好みそうなパッケージに仕上げました。 コンセプトは「場をより賑やかにするお菓子」。美味しいだけがお菓子じゃない。場を盛り上げるツールとしてのお菓子を提案したいと思い、この「おかしーる」が生まれました。 バレンタインデーという行事をもっと気軽に楽しめるように。気になるあの人の背中にペタッ。お返しとして借りてたノートにペタッ。「貼る」ことによって、手渡しとは違う、新しいお菓子の受け渡しができます。 「書く」「はがす」「貼る」の3ステップで、送り手も受け手も楽しく嬉しいおかしーる。今年のバレンタインデーはおかしーるを使ってみんなで楽しくチョコレートを渡してみませんか?

論文:おかしなお菓子 -場をより賑やかにするお菓子の研究-

パペットーン

島田 文 / SHIMADA Aya

2014年度卒業生

コミュニケーションツールとしての楽器を完成させるため、4度モックアップの制作・検証を行って、本制作につなげました。パペットーンには、演奏という行動のなかに「協力」や「ふれあい」という要素が盛り込まれています。パペットーンは、色を食べて音を奏でる動物で、色のついたものに噛み付くとその色に帽子が光り、音がなります。虹の7色とド~シの音が対応しています。また、動物によって音程や音色が異なるので、4匹いればより幅広い曲が演奏できます。ただ音を鳴らすだけでなく、複数人でゲームをしたり、合奏したりと様々な遊び方があります。

論文:楽器演奏におけるコミュニケーションツールの研究